“高額療養費”見直し「『治療を諦める人が増えて2270億円医療費が削減できる』と厚労省が試算」に批判02月11日 10:05

医療費が高額になった場合に患者の負担額を抑える「高額療養費制度」。政府は昨年12月、自己負担額の上限を引き上げる方針を発表したが、患者団体や野党などから反発が大きく、見直す検討に入っている。

この問題で患者側の立場に立ち、国側の姿勢を追及してきたのが全国保険医団体連合会の本並省吾事務局次長だ。

本並氏は、厚生労働省がことし1月に示した資料には、「削減できる医療費を5330億円と見込んでいるうち、2270億円は受診抑制によるものと試算」。つまり重い病気で苦しんでいても、診察を諦める人が出てくることで医療費が削減されると見込んでいる」と指摘する。

今月7日の記者会見で福岡厚生労働大臣は、「機械的な試算だ」と釈明したものの、本並氏は「がんや難病などで闘病を続ける患者の命を切り捨てるに等しい」と憤る。詳しく話を聞いた。

■「治療を控える人が増えることを見込んで」医療費が削減される?

高額療養費制度の見直しには、現役世代の保険料の負担軽減や、少子化対策の財源確保といった背景があります。高齢化や医療の進化により、社会保障給付費は年々増加。そのため、現役世代を中心に、社会保険料の負担が大きくなっています。

そこで政府は、高額療養費の自己負担額の上限を引き上げ、社会保障給付費を減らそうとしているのです。

※社会保障給付費は2024年度で約137.8兆円。その内およそ3割の42.8兆円が医療費

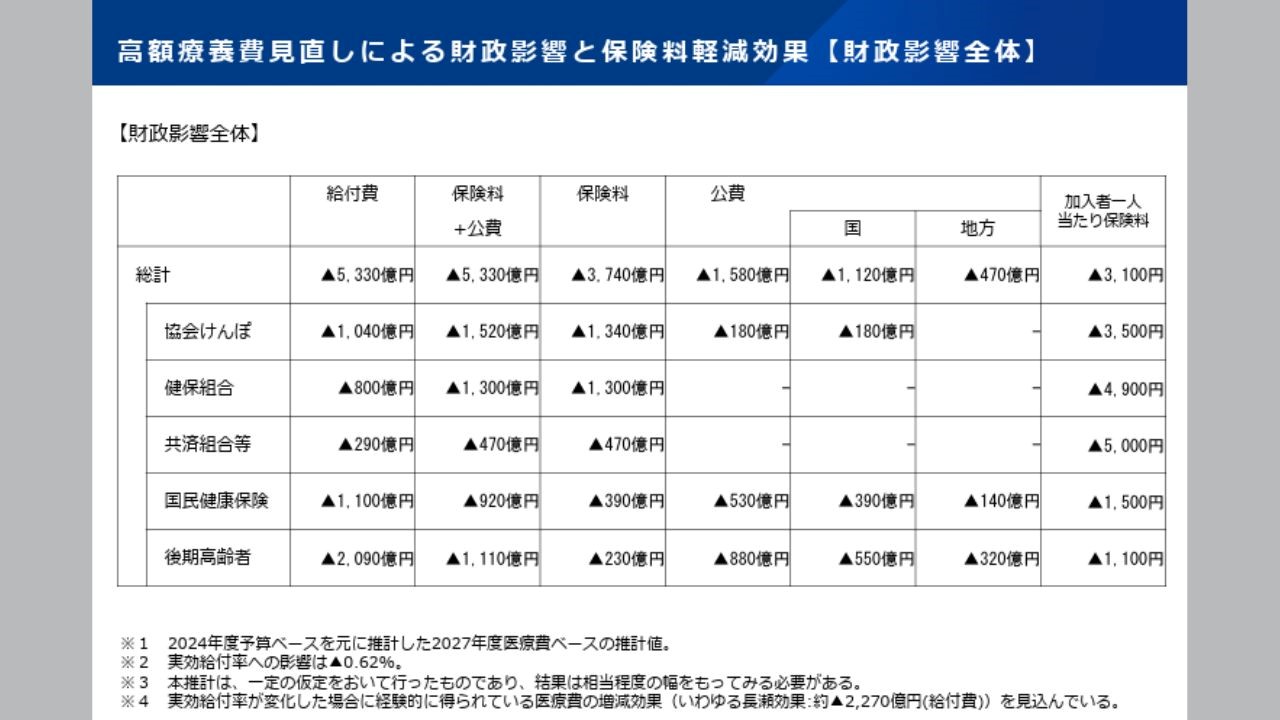

厚生労働省によると、「自己負額の上限引き上げにより5330億円の医療費が削減でき、現役世代の社会保険料の負担が年間およそ1100円~5000円程度軽減される」とのこと。

しかし、この5330億円のうち2270億円は「受診抑制効果(治療を諦める人によって医療費が削減される)」が見込まれていることが分かったのです。

■「長瀬効果」とは 「患者負担が増えれば医療費が削減」

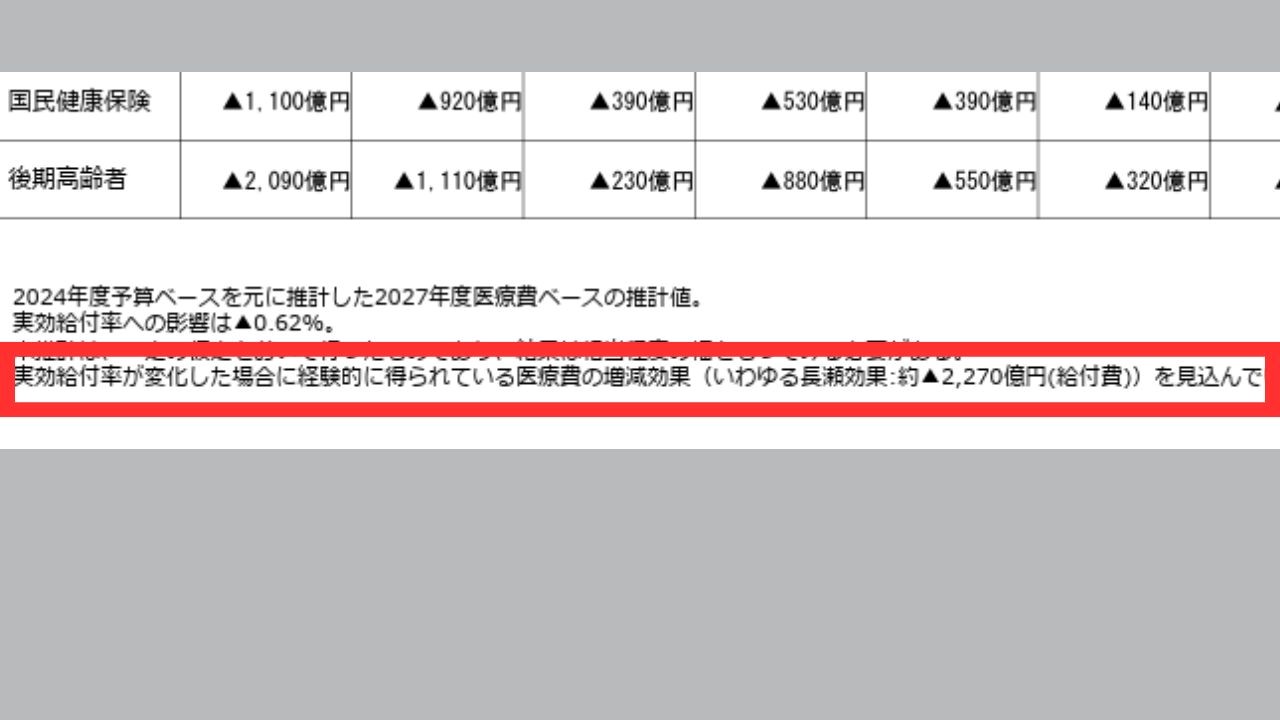

1月23日の社会保障審議会・医療保険部会に提出された財政検証資料に、

「実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果(いわゆる長瀬効果:約▲2,270億円(給付費))を見込んでいる」

※▲は減額を示す

と明記されています。

長瀬効果とは、厚労省に戦前から伝わる経験則のことで、例えば、患者負担が増加する制度改革が実施されると、患者の受診日数が減少。このため医療費の伸びが例年と比べ小さくなる(医療費が削減できる)というものです。

つまり、厚労省の試算に受診抑制(患者が治療を諦める)を織り込んでいたということです。

■「機械的な試算 受診行動に与える影響検証必要」と福岡厚労大臣は釈明も 厚労省の担当者は「受診抑制生じる」

2月7日の厚労大臣記者会見で、この件について質問しました。

福岡大臣の回答は「長瀬効果で機械的に計算すると、約2270億円となる」というものでした。

一方で、「今回の見直しが実際の患者の受診行動に与える影響については、その分析方法含めて検証する必要があると考えています。制度を利用されている当事者の不安の声に真摯に向き合うとともに、高額療養費のセーフティネット機能の堅持という課題の両方を満たすことのできる解を見出すべく検討を重ねていきたいと考えています」とも答えました。

しかし、高額療養費制度を利用している患者さんは、がんや難病の治療をされている方も多く、そういった方が治療を中断するようなことになれば、命にかかわってくることです。

厚労省の試算が『受診抑制』を織り込んでいたというのは、極めて重要なことだと思います。

※なお関西テレビに取材に対して、厚労省保険局調査課は、2022年の後期高齢者の医療費負担増の時には「長瀬効果の計算式がほぼあてはまる結果が出た」とのことで、今回の制度見直しも「受診抑制による財政効果は織り込んである」と述べた。

■全国保険医団体連合会 見直し撤回を政府に申し入れ

2月10日、政府に対し、「高額療養費制度の見直し」の撤回を申し入れました。

今回の負担限度額の引き上げは、すべての年代、所得階層が対象です。特に現役世代の年収650万円から770万円の階層は、最終的に負担額が1.7倍、5万円もの負担増になります。

子どもを持つがん患者団体の有志との共同調査によると、これ以上の医療費負担が増えれば、5割が治療中断。6割が治療回数減を考えざるを得ないと回答しています。子どもの進路変更も検討しなければいけなくなるとの回答も5割に及んでいます。

この調査結果からも、『受診抑制』が起こることは間違いないでしょう。

高額療養費制度の利用者だけでなく多くの国民に打撃となる、そして患者の命綱を断ち切るかのような制度見直しは、撤回すべきと考えます。

(全国保険医団体連合会 本並省吾事務局次長)本並氏と福岡大臣との2月7日の記者会見でのやり取り全文は以下のとおり

【本並氏】「高額療養費制度の見直しによる財政影響として、5330億円の給付費の削減を、政府は見込んでいます。その内訳として、患者負担増による給付費削減金額と患者受診抑制による給付費削減金額をそれぞれお示しください。

また、医療保険部会等の取りまとめで、『今回の見直しにより必要な受診が妨げることのないよう』との方針が掲げられていますが、高額療養費の利用者において治療中断、治療回数減など、受診抑制が生じることは命に関わる問題だと考えています。

政府は患者の受診抑制を前提に医療費削減という数字ありきの制度見直しを提案したのではないでしょうか。ご見解をお願いします」

【福岡厚労相】「高額療養費の見直しは、高齢化や高額な薬剤の普及等により、その総額が医療費全体の倍のスピードで伸び、現役世代を中心に保険料負担が大きくなっている中で、セーフティネットである高額療養費制度を将来にわたって堅持するために行うものです。

この見直しによる財政影響は、保険料と公費の合計で約5330億円の減少が見込まれ、このうち、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果は、先日1月23日の審議会でも公表している通り、機械的に計算すると、約2270億円となりますが、これはあくまで機械的な試算であり、今回の見直しが実際の患者の受診行動に与える影響については、その分析方法含めて検証する必要があると考えています。

見直しに当たっては、所得に応じた制度設計を行うとともに、長期で医療を受けている方の経済的負担を考慮していますが、冒頭申し上げた通り、引き続き、制度を利用されている当事者の不安の声に真摯に向き合うとともに、高額療養費のセーフティネット機能の堅持という課題の両方を満たすことのできる解を見出すべく検討を重ねていきたいと考えています」【本並氏】「受診抑制を、機械的算定で前提がありますが、2270億円見込んでいるということですね。限度額の見直しによる患者への実際の、今利用されている方の負担増が3060億、差し引きで、なると思います。

はなから受診抑制が起こるという前提で、この制度の改正を組んだのではないかと厚労省には確認しましたが、そのように、担当課は受診抑制は起こりうると言っています。

がん患者は悲鳴を上げていますが、そういったことを予想していなかったのでしょうか、政府案として提案した段階で」

【福岡厚労相】「あくまでも、機械的な試算としてお示ししています。前回の改正の際も、この長瀬効果に伴う財政影響についてはお示ししていますが、実際にその後の後期高齢者の受診率に大きな変動はなかったというようなこともございます。あくまでもそこは機械的に試算の中で用いさせていただいているということです」

【本並氏】「高齢者の受診抑制というものとレベルが違います。重篤な疾患の治療を医師から中断しないようにと言われている中で、その受診抑制とレベルが違うので、そのことはこの長瀬効果という機械的な数値も含め、本当に患者を傷つけていますので、そこは今後ヒアリングされると思いますので、ぜひ反省していただき、撤回していただきたいと思います」

【福岡厚労相】「そこは重ねて申しあげております通り、私どもの案を示させていただいている中で、国会でも様々ご議論いただいているところです。先ほど申し上げましたスケジュール※で、私どももしっかりお声を聞かせていただいた上で、どういった制度が1番望ましいのか、検証を重ねてまいりたいと考えています」

※会見冒頭で福岡厚労相は2月10日からの週の半ばに、「患者団体の皆様の声を直接お伺いしたい」と発言。