“高校授業料無償化”全国で実現か 自公と維新が週明け正式合意へ 先行する大阪では公立“閉校”危機も02月22日 07:55

高校の授業料無償化の“全国化”をめぐり、自民・公明と日本維新の会の交渉が、大詰めを迎えています。

■急転?既定路線?「高校授業料の無償化」協議なぜ始まった

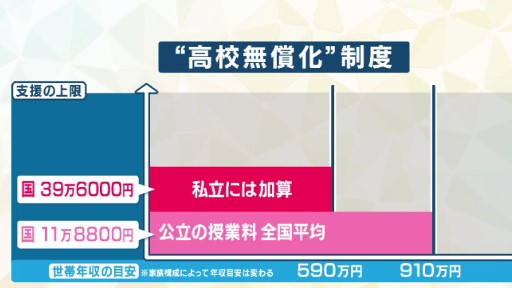

現在の国の制度では、所得制限があります。

世帯年収が590万円未満の場合、『公立:11万8800円/年』『私立:39万6000円/年』が支給されます。

世帯年収が590万円以上~910万円未満の場合、『公立・私立ともに11万8800円/年』の支給となります。

※年収の目安は家族構成により異なる

そもそも議論が始まったのは、去年の衆院選を経て、自民党が少数与党となったことがきっかけです。2025年度予算を年度内に成立させるためには、3月2日に衆議院を通過させる必要があり、自民党は野党に協力をお願いする立場です。

維新が予算案に賛成する条件は、看板政策である『高校授業料の無償化』で、今年に入り繰り返し協議が行われてきました。

■自公維の議論 まもなく合意か

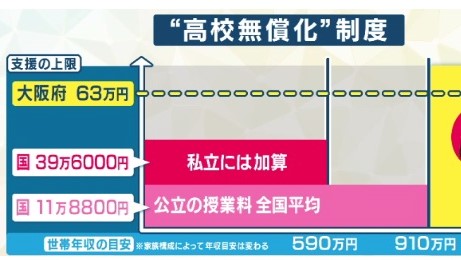

維新の要求は、来年度から公立・私立共に所得制限を撤廃し、私立には『最大63万円/年』を支給するというものでした。

対する自民は最終的に、公立は来年度から所得制限を撤廃し、私立には再来年度から『最大45万7000円』を支給するという案を提示。

上限額に乖離があり、合意に至るのか注目されていましたが、21日午後、自民・公明・維新の政調会長が合意文書の案をとりまとめたと発表しました。

この案が各党で了承を得られれば、来週にも正式な合意となる見込みです。

■大阪府ではすでに独自政策 全国初“所得制限なき高校授業料無償化”

“授業料無償化”となれば、全国でどんなことが起き得るのか?

先行実施している大阪府で起きていることをみていきます。

大阪府は、2010年度から国の制度に上乗せして独自の支援を行ってきました。

そして、今年度から全国で初めて公費負担の上限を63万円とし、超過分は学校(私立)が負担する仕組みを導入しました。

また、所得制限を撤廃し(今年度は高校3年生のみ)、段階的に拡充することで、2026年度には全学年の授業料が無償となります。

実はこの「63万円」という金額が重要なのです。これには、「授業料」と校舎の建て替えなどにあてられる「施設整備費」が含まれています。

施設整備費は多くの私立が毎年徴収している費用で、学校によりますが平均で十数万円。授業料とともに保護者負担が大きいものです。

補助の対象外とすると、「施設整備費」を値上げして採算をとろうとする私立が出てくる可能性があり、結局、学費が理由で進学先が限られるという状況に陥るおそれがあります。

「経済状況に左右されない教育機会の均等化」という無償化の目的を達成できなくなるとして、大阪府は、私立学校と議論の末、補助対象としました。

同じく独自の授業料無償化政策を行っている東京都は上限額が48万4000円で、施設整備費は対象にしていません。

■大阪府では私立人気高まり、公立で定員割れ続出

大阪私立中学校高等学校連合会が、2025年度の府内私立高校入試の出願状況(2月3日時点)を発表。

私立高校を第1志望とする専願率は35.04パーセントで、記録が残る2003年度以降で最高となりました。

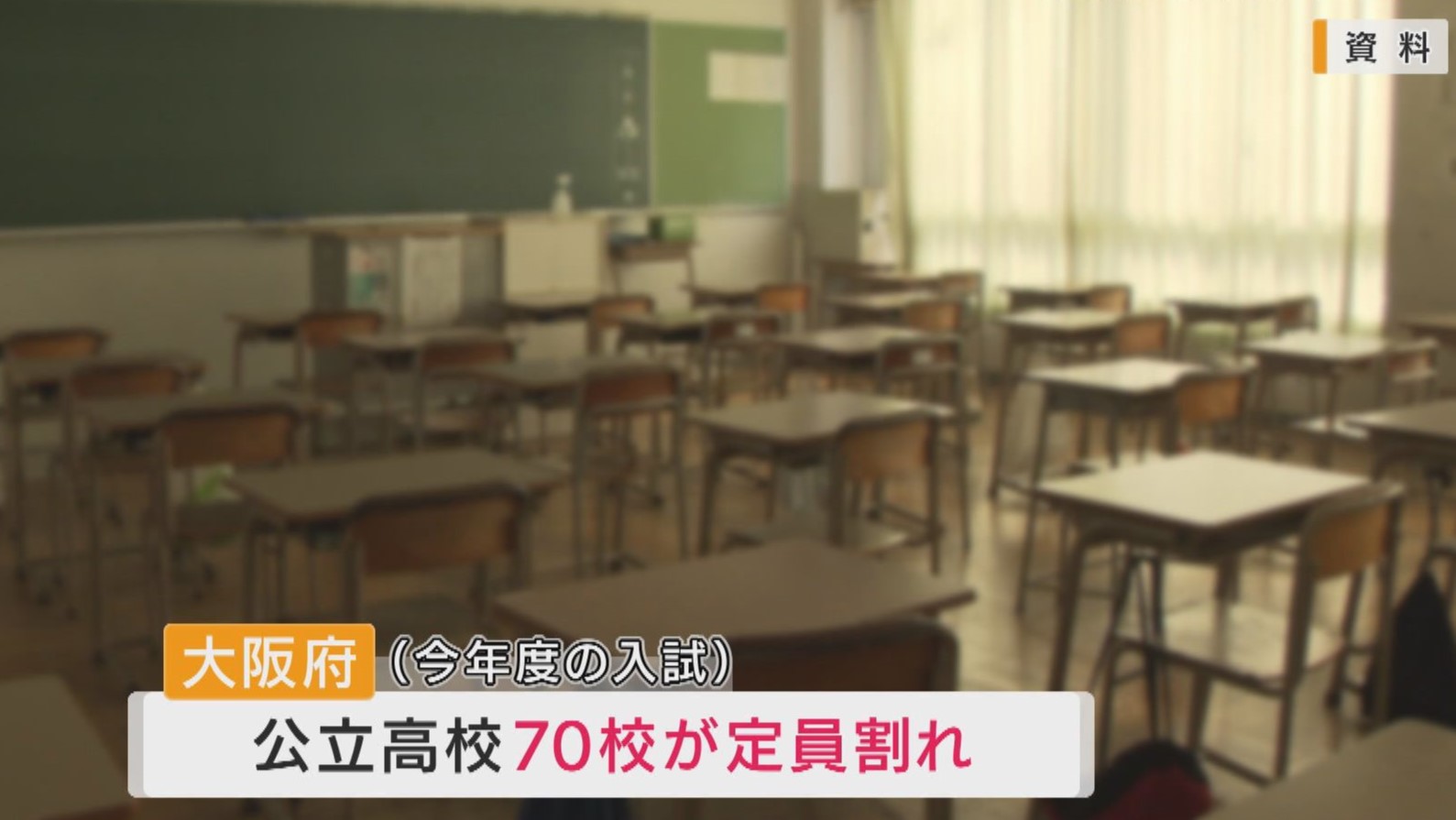

一方、大阪府の公立高校は、一般選抜を行う全日制高校128校のうち、72校で定員割れの可能性があります。実際に2024年度は70校が定員割れしました。

授業料無償化によって進学先の選択肢が広がり、私立を選ぶ人が増えたとみられます。

大阪府には、3年連続で定員割れし改善の見込みのない公立を閉校の検討対象とする条例があり、大阪府は2027年度までに9校程度の募集を停止する方針です。

定員割れしている高校は都心部以外に多く、市町村の中には公立が1校もないところも出てきています。さまざまな事情で遠距離の通学ができない子供がいる中、行政のこういった動きは、『公教育の意義を見誤っている。子どもの教育機会の確保にも反している』と指摘する人も少なくありません。

■大阪府外の私立高校に大きな影響

大阪府の制度では、府外の私立に通う場合、その学校が大阪の無償化制度に加入していれば補助の対象となります。

今のところ、京都1校、兵庫2校、奈良2校、和歌山8校が加入していて、大阪と同じく、公費負担の63万円を超えた分は学校側が負担しています。

奈良県河合町にある西大和学園高校は毎年、東大や京大に合格者を多数輩出する私立の名門校。大阪の無償化制度には加入していません。

大阪府から通う生徒が約550人と全体の5割を占めていて、制度に加入した場合、年間4000万円以上の収入減となるおそれがあったからです。その結果、2024年度の入試で大阪府からの併願受験者が減少するなど、大きな影響が出ました。

【西大和学園・田野瀬太樹理事長】「大阪で突出した制度が始まったことで、周辺地域では不公平や格差が広がっています。早急な解消を望んでいたので、国によって支援が一律化、拡充されることは歓迎したい」

【西大和学園・田野瀬太樹理事長】「経済的な負担が減れば、私立が選ばれやすくなるという学校運営上の期待はあります。中には公立高校が不合格で私立に行かざるを得ないケースもあるので、急に増える保護者負担を軽減して欲しいという思いは以前からありました」

国による就学支援の拡充に期待を寄せる田野瀬理事長。一方で、「無償」という言葉が独り歩きしているとも感じています。

【西大和学園・田野瀬太樹理事長】「『無償』という言葉が使われていますが、私立高校においては入学金や修学旅行費など別途必要な費用がいくつもあり、完全な『無償』にはなり得ません。しかし、この点があまり知られておらず、『お金がかかる=悪』と捉えられることを危惧しています」

【西大和学園・田野瀬太樹理事長】「西大和学園高校では修学旅行で海外を訪れます。行先として、なかなか訪れる機会のない、でも教育的意義の高いインドやベトナム、カンボジアといった東南アジアの国々を選定しています。旅行費は保護者にご負担いただいており、就学支援の対象にはなりません」

【西大和学園・田野瀬太樹理事長】「他にも、予備校や企業とタイアップして特別講座を開講したり、ネイティブとのオンライン英会話を導入したりと、さまざまな取り組みがありますが、それらは授業料から賄ったり、別途保護者にご負担いただいたりしています。このような必要経費に対してご理解をいただき、それぞれの私立高校の特色を見極めて志望校選びをしていただくことが大切になります」

【西大和学園・田野瀬太樹理事長】「もし、国の制度が大阪府のように『超過分は学校負担』という仕組みになれば、私立高校が独自の特色を打ち出すことが難しくなります。ですので、そのようなやり方には反対です」

現状、自民・公明・維新は、無償の対象に「施設整備費は含めず」「超過分は保護者負担」という制度設計で議論を進めています。

私立が独自色を出しやすい一方、無償対象外の部分で保護者負担が多く発生し「教育機会の均等化」にはつながらない懸念があります。

■「教育機会の均等どう守る」「大阪で起きた課題どう克服」専門家が提言

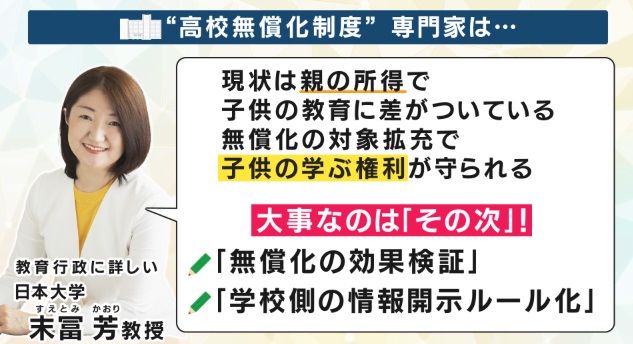

全国での“無償化”に向けて、最大の目的である「教育機会の均等」をどう守るのか、そして大阪で起きた課題をどう克服するのか。教育行政に詳しい日本大学の末冨芳教授に聞きました。

【日本大学・末冨芳教授】「現状は親の所得で子供の教育に差がついています。無償化の対象拡充で『子供の学ぶ権利』が守られる。これは評価できる点だと思います。大事なのはその次に何をするかです。今はあまり議論がされていませんが、政策が実行されたあとに『無償化の効果を検証する仕組み』が必要だと思います」

【日本大学・末冨芳教授】「また、多額の公費が投入されるため、過剰な値上げを抑制したり、教育の質を担保したりするために『学校側の情報開示ルール化』のような仕組みも必要です。また、いじめや体罰を隠ぺいするような学校を、無償化の対象としても良いのかという観点での、審査の仕組みも必要だと思います」

(関西テレビ 2025年2月22日)