大阪府堺市と兵庫県明石市。

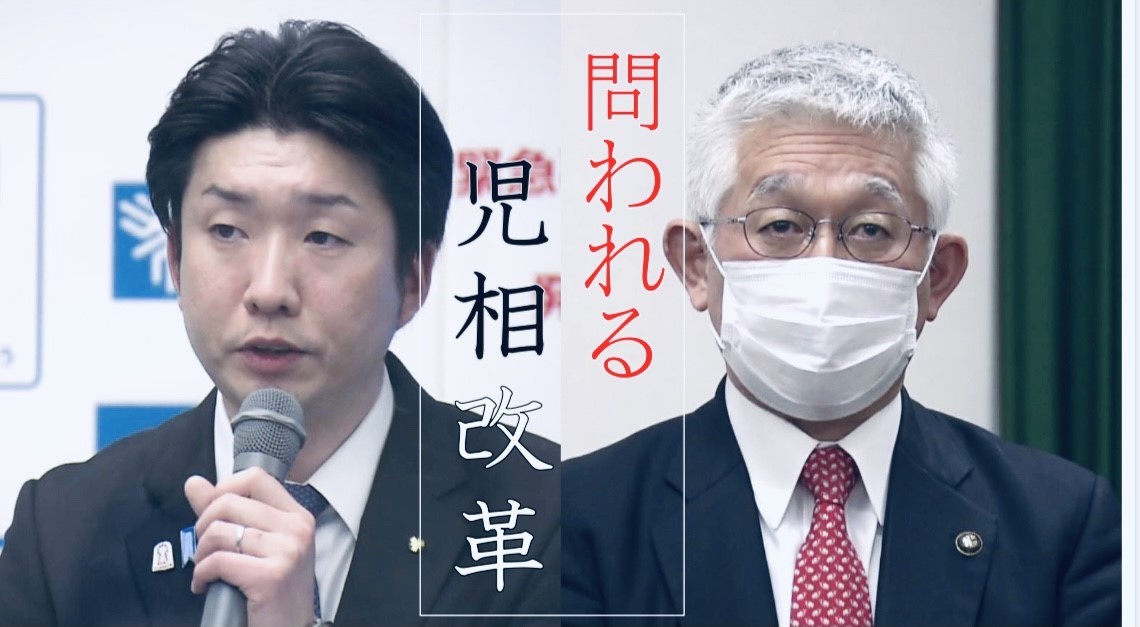

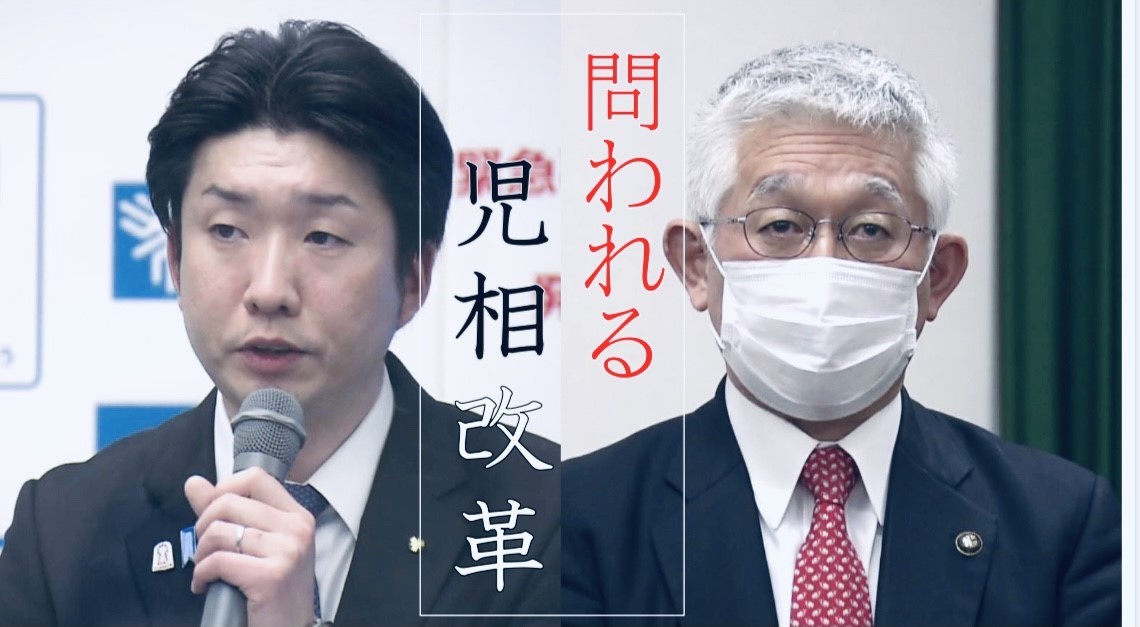

児童相談所による不当な親子分離と面会制限があった問題で、2つの自治体の対応は、大きく異なる結果となった。

2つの問題を最初に報じた記者が背景を探った。

梅雨明けも間近に迫り、日々暑さを実感し始めた今年7月13日。

私は、堺市役所に向かっていた。

午後2時からの市長会見で、どうしても質問しておきたいことがあった。

堺市に住む2歳の男の子が、児童相談所の判断で、1年の親子分離と5カ月近く親子の面会が一度も許されなかった問題を今年2月に報じた。

番組では、家庭内での事故の可能性が高いことを示す証拠が続出したにもかかわらず、児童相談所が判断を見直さなかった結果、不当な長期にわたる親子分離と面会制限につながったと指摘。

放送を受け、児童相談所は内部検証を行い、今後の改善策を市長に報告した。

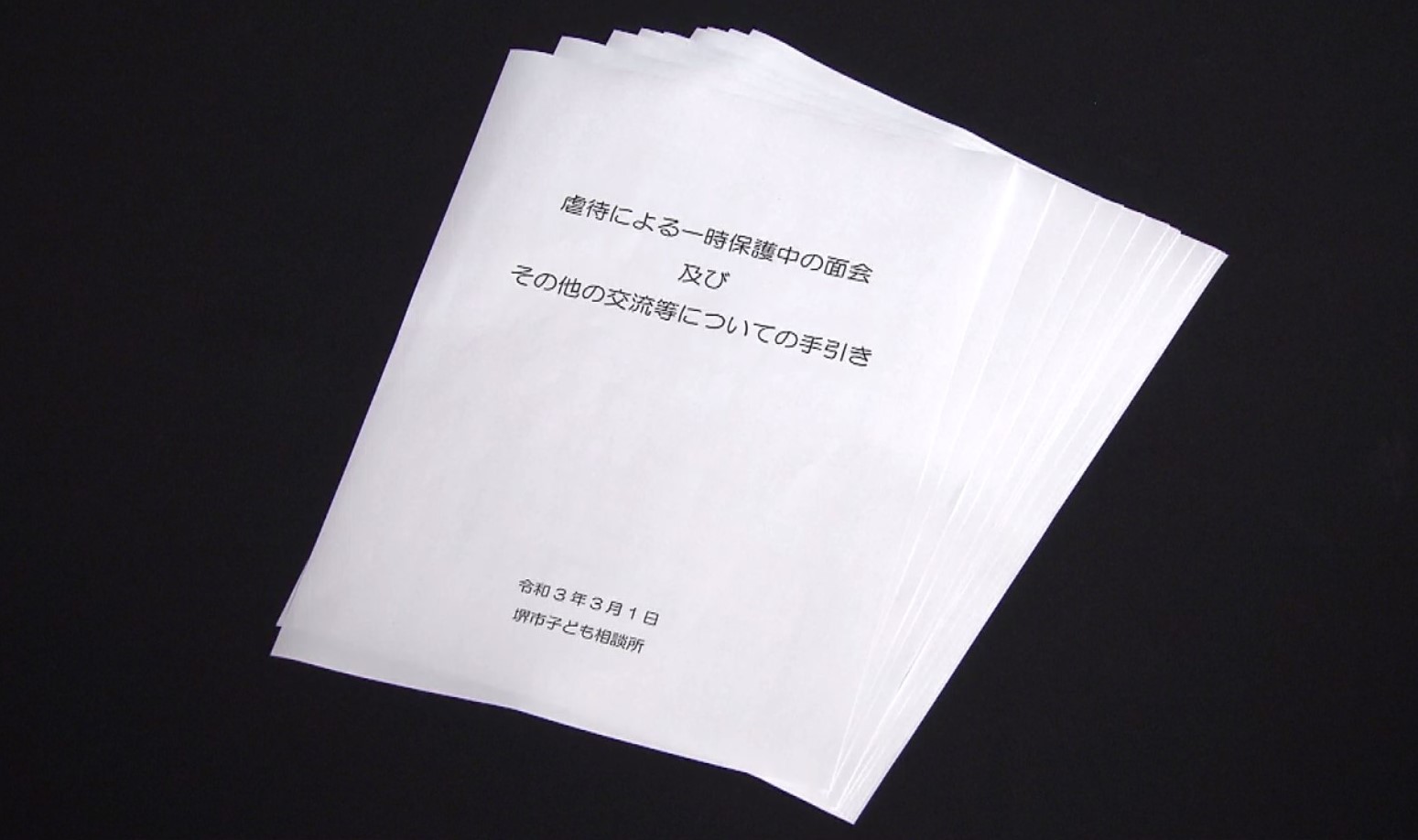

3月26日の定例会見で、堺市の永藤英機市長は、児童相談所における一時保護中の面会マニュアルを新たに作成したことを明らかにし、その内容について次のように説明している。

【堺市 永藤英機市長】

「直接面会ということは今まで原則としていたんですけど、他の方法でできないか、ただ、今回の事例でできたかどうかというのは分かりませんので、まずはそういう手法を選択肢として増やす。そして、毎回、面会の在り方について確認するというところをこの手引きでまとめました」

面会以外の方法も増やして改善を図ったというのだが、マニュアルが手元になかった私は、この日、内容についてこれ以上の質問を見送った。

3か月以上経った7月5日、第三者による検証結果が公表された。

検証報告書では、「面会を2か月経過後も制限しなければならなかった明確な理由は見受けられない」とされた。

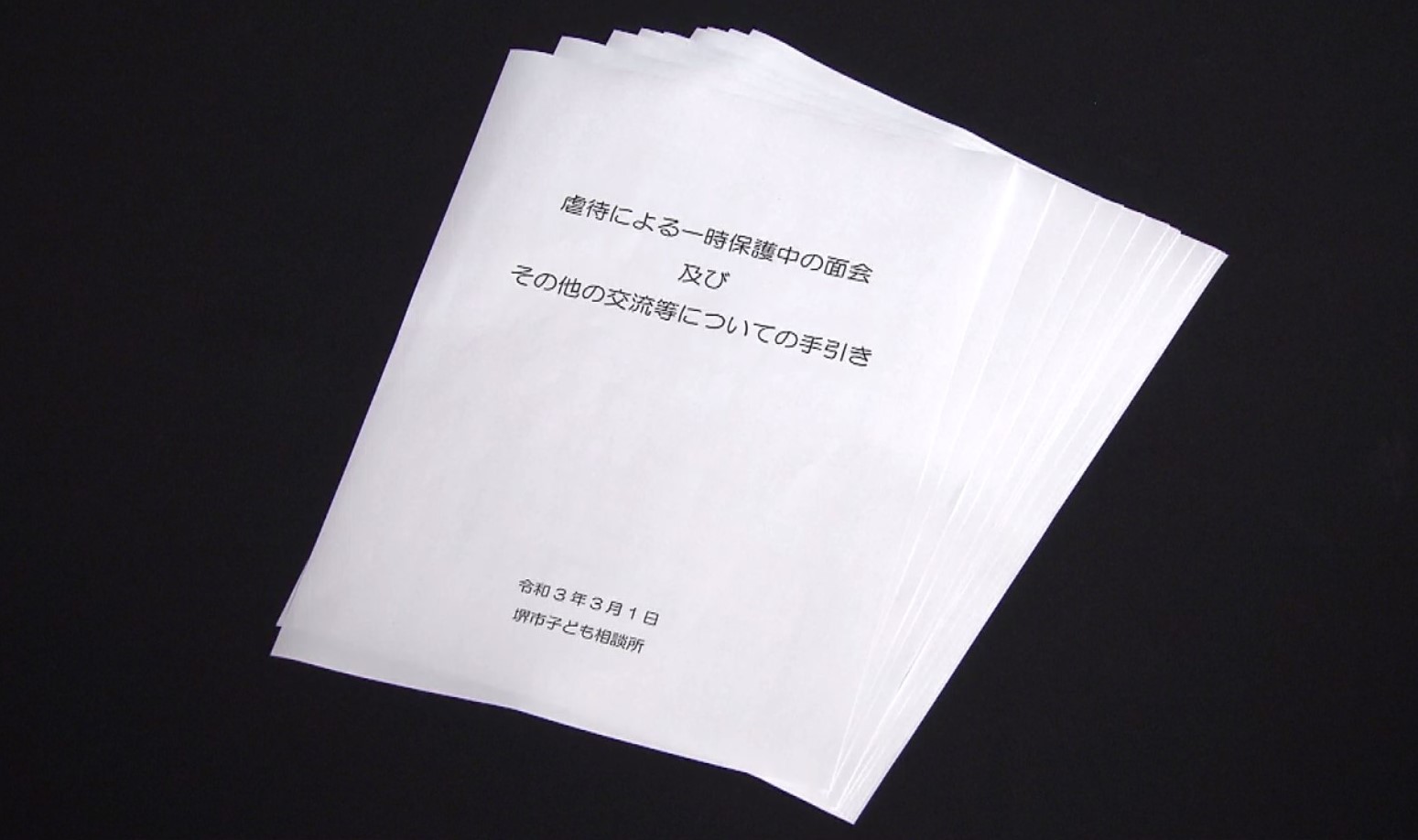

この報告書の中でも、堺市の児童相談所が面会マニュアルを作成し、今年3月から運用が開始されたことが記載されていた。

私は、情報公開請求で入手した面会マニュアルを確認することにした。

その内容はあまりに衝撃的なものだった。

■「人質児相」を定着化させた堺市の面会マニュアル

面会マニュアルの内容を見ていこう。

まず、面会の適否について、「面会チェックシートによって会議ごとに検討を実施する」とされ、そのチェックシートには、子どもの状態と保護者の状態に関する複数の項目が列記されている。

私が驚いたのは、保護者の状態の項目の一つに、以下の記載があったことだ。

「虐待行為又は不適切な養育環境を認め、子ども相談所の指導を受け入れていること」

そして、チェックシートには、「子ども相談所の判断の目安」として、「直接面会(子・保護者ともに全て該当)」と記載されており、チェックシートの全ての項目をみたさない限り、面会が認められない判断基準になっている。

つまり、「親が虐待を認めないと面会できない」ことになる。

なお、「不適切な養育」というのは、マルトリーメント(maltreatment)の訳語とされ、日本の法律でいう「児童虐待」と同義とされている。

極めつけは、市長が3月の会見で説明した直接面会以外の方法だ。

チェックシートでは、「写真・手紙・ビデオレター」の提供についても、上記の「虐待行為を認め…」という項目を満たすことが条件となっている。

このマニュアルに従えば、今回のケースについて、面会どころか写真提供すら許されないことになる。

これがなぜ問題か。

こうしたマニュアルの存在により、児童相談所の職員は、親に「子どもと会うには虐待を認めることが条件」になっていることを、たとえ明言しなくとも、それとなくほのめかす。

これを知った親は、子どもに一目会いたいと思って、虐待を認め、早期帰宅を期待して児童相談所の指示に従い続けることを不本意にも選択する可能性がある。

しかし、こうした児童相談所の対応は、親が子を思う気持ちに乗じて虚偽の自白を迫るに等しく、許されるものではない。

「自白しないと保釈されにくい」運用が続く日本の刑事司法の問題は、「人質司法」と呼ばれるが、同じ構造の問題だ。

最近では、面会を条件に、虐待を認めることや施設入所への同意を迫る児相の対応を「人質児相」と呼ぶ関係者もいる。

実際にそうした不本意な選択に迫られた親は珍しくない。

今年4月の厚労省一時保護検討会の報告書でも次のように警告されている。

「一時保護に同意しなければ子どもと面会をさせない、虐待行為を認めなければ一時保護を解除しない、といったように、一時保護の権限を背景として保護者に強圧的に判断を迫ることはあってはならない」

私は堺市の面会マニュアルを確認して、しばらく落ち込んだ。

「人質児相」の問題を放送で指摘したのに、結果として「人質児相」を定着化させる内容の面会マニュアルが作られてしまったのだ。

明石市でできたことが、堺市ではなぜ逆の方向に作用してしまったのだろうか。

去年8月、明石市で1年3か月の親子分離と、その間につき1~2回しか面会が認められなかった問題を放送した。

明石市の対応は非常に早かった。

放送翌月、明石市の泉房穂市長は誤認保護を認めて、両親に謝罪。

その後、第三者委員会を立ち上げ、児相改革に着手した。

一時保護中の親子面会を、原則自由とする運用に変更したほか、一時保護の当否を第三者がチェックする制度など全国に先駆けた抜本的な改革を行い、すでに運用も始まっている。

明石市の児相改革を目の当たりにした私は、根拠を示した問題提起を行えば、他の自治体も改善策を検討してくれるものと信じていた。

■永藤市長は「私は問題がないと思う」と即答

午後2時から始まった堺市長の会見。

一通りの発表事項の説明が終わった後、私は面会マニュアルの内容に問題を感じないか、永藤市長に尋ねた。

【堺市 永藤英機市長】

「もし何も問題がなければ一時保護はしていません。そのところ(面会マニュアルの記載)については、私は問題がないと思っています」

私は耳を疑った。

尋ねたのは、一時保護に理由があるかどうかではない。

そもそも、(虐待の有無にかかわらず)一時保護中の面会は親子の権利であり、例外的な場合でしか面会制限は許されない。

なぜマニュアルに問題ないと思うのか、その理由がまったく分からなかった。

会見には、児童相談所の担当者も来ていた。担当者は次のように補足した。

【堺市の担当者】

「チェックシートを活用する中では、素直にと言えば語弊があるかもしれないが、虐待を認めて子どもに謝罪しながら家庭引き取りに向けて進んでいくという方が大半いらっしゃるなかで、このチェックシートの項目そのものが不適切というふうには考えておりません」

私はまたも耳を疑った。

子供を一時保護された親の大半は虐待を認めるので、こうした記載でも問題ないというのである。当初の段階では虐待か事故か分からないので、子どもの安全を優先して一時保護に踏み切るのが児童相談所だ。

そこには、結果的に「誤認保護」となるケースも一定数含まれうる。

だからこそ、虐待と認めることを条件に面会を認めるような運用は、自白強要になるので絶対に許されない。

この事は、当然のこととして、今年4月の厚労省検討会でも確認されたはずだ。

会見で、堺市児相の担当者は、厚労省の虐待対応の手引き(2013年)にも同様の項目があるので問題ないとの説明も行っている。

しかし、厚労省手引きには「虐待行為の認否」を面会の判断材料の項目の一つに挙げているだけで、「虐待を認めることが面会の条件」とまでは記載されていない。

「虐待を認めることが面会の条件」となっている面会マニュアルが存在するのは、私の知る限り、堺市だけだ。

私はマニュアルの内容がなぜ問題かを説明したうえで質問を重ねたが、市長は「項目自体は必要だ」「総合的に判断する」といった回答を繰り返した。

■堺市と明石市、異なるトップの問題意識

堺市と明石市で、なぜ、ここまで対応に差が生じたのだろうか。

私には、トップの問題意識の差だったように思える。

泉市長は、報道を受け、すぐに全ての資料を取り寄せて自ら目を通し、誤認保護だったとの結論に至ったという。

児相の内部検証報告を見て不十分だと判断し、第三者委員会での検証に踏み切った。

児相職員との間で相当の軋轢が生じたものの、抜本的な改革を断行した。

一方の永藤市長は、どうか。

3月の会見で、新たに面会マニュアルを作成したと自ら明らかにしたが、後の会見で質問されても、マニュアルの内容を正確に理解していないようだった。

そして内容の問題を指摘しても、「問題ない」との回答に終始した。

会見を聞いていると、市長は、児相職員にとって都合の良い報告だけを受け、それを鵜呑みにしているようにしか感じられなかった。

子どもにケガが見つかれば、子どもの安全確認を優先して、児童相談所は躊躇なく一時保護に踏み切る場合がある。

しかし、どれだけ注意していても、予測できない形で乳幼児の事故は起こりうる。

よって、どんな家庭でも、子どもが一時保護されうる状況にある。

問題は一時保護後の児相の対応だ。

明石市では、一時保護中の面会は原則自由で、一時保護の当否について親が第三者委員会にチェックを求めることができる。

他方、堺市では、「虐待を認めないと面会が許されない」マニュアルがあり、親は一時保護の当否を第三者にチェックを求めることもできないままだ。

親子分離も面会制限も、行政が親子に対して行うものとしては極めて大きな人権制約となる。

それが適正な手続きのもとで進められなければ、安心して子育てすることなどできないのではないだろうか。

堺市と明石市、どちらも「子育て支援」を標榜する自治体だが、その内実は私の目には対照的に映る。

(関西テレビ放送記者 上田大輔)