27年もの長きにわたって先送りしてきた子どもの権利に関する「条約違反」。

厚生労働省は、ようやく法改正に動き出した。

去年9月から始まった厚労省検討会(児童相談所における一時保護の手続等の在り方に関する検討会)。

厚労省事務局から「一時保護への司法審査導入を先送り」する案が提示されたが、土壇場で一転。今年4月、司法審査を導入するとの結論が取りまとめられた。

日本では、児童相談所長の判断だけで、原則2カ月間もの間、子どもを一時保護できる仕組みとなっているが、一時保護には裁判所の承認が必要というわけだ。

保護が遅れると子どもの命が失われる場合がある一方で、誤認保護や不当な長期の親子分離は家族を破壊してしまう場合もある。児童相談所長の判断だけに委ねると、恣意的、主観的な判断を許す結果となりかねない。親子に対するきわめて強い人権制約である一時保護を裁判所がチェックする仕組みにするのは国際的にも”常識“だ。

児童の権利に関する条約では、親子分離(一時保護)には司法審査が必要だとされている(第9条)。日本は1994年にこの条約に批准しているにもかかわらず、27年もの間、条約違反の状態を看過してきた。「児相の体制が間に合わない」といった理由で、これまで先送りにしてきたのである。

今月5日の厚労省社会保障審議会 (児童部会社会的養育専門委員会)で、法改正に向けた具体的な議論がようやく始まった。

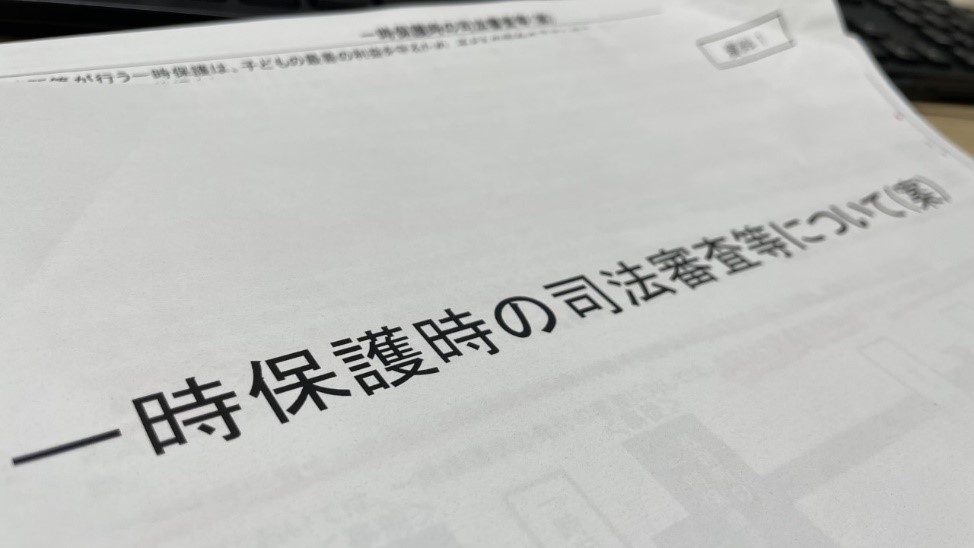

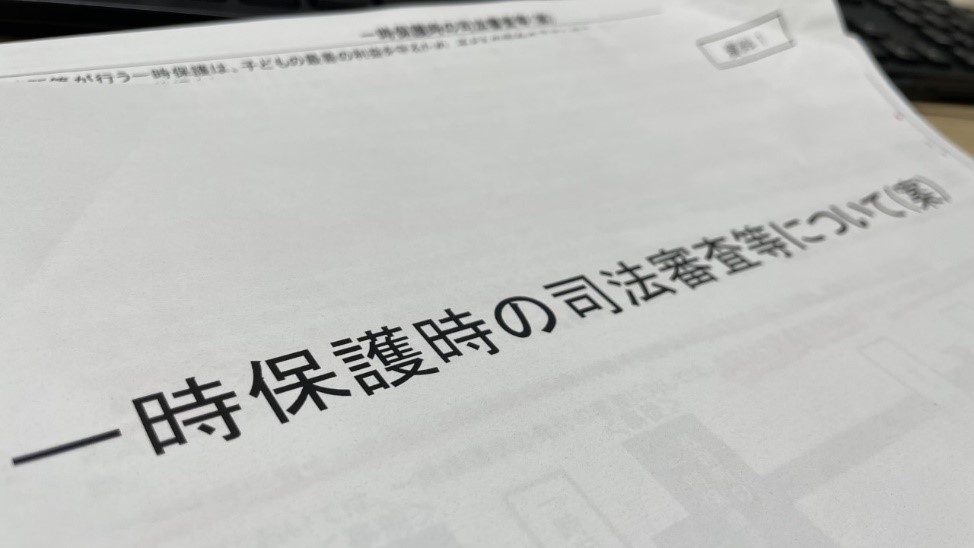

厚労省から示された案は、児相の請求を受け、裁判所が一時保護状(仮称)を発付。

事前請求だけでなく、緊急の保護にも対応できるよう事後請求(一時保護開始後に請求)も可能とした。事後請求は、一時保護開始から3日以内や7日以内といった意見があったという。

また、一時保護開始の要件について、裁判官が合理的な審査を行うために、要件をより明確に規定すべきとの意見があったとあるが、その具体的な案は提示されていない。

しかし、厚労省案に対しては、長期の親子分離を経験した当事者からは議論状況に心配の声が上がっている。

■保護者「今の案だと児相の判断を追認するだけになるのでは…」

「このままでは児相にお墨付きを与えるだけの制度になってしまうのではないでしょうか。現状よりもさらに悪くなってしまうのではないかと不安です」

厚労省案に目を通しての率直な感想を漏らしたのは、大阪府守口市の菅家英昭(かんけ・ひであき)さん。

2017年8月、妻の目の前で当時生後7カ月の長男がつかまり立ちから転倒し、脳内出血で開頭手術を要する大けがを負い、事故から2カ月半後に児相に長男を一時保護された。

菅家さんは事故の可能性が高いことを示す専門医の意見書を児相側に提出するなどしたが、児相からは一時保護を続ける具体的な理由の説明はなく、妻が不起訴となってから3カ月経過するまで親子分離は続いた。

結局、約1年半もの間、親子は離ればなれとなった。

菅家さんは、同じ経験をした他の家族と意見交換する会を立ち上げて定期的に交流。

今年1月の厚労省検討会のヒアリングで、保護の実態が知られていないと訴えた。

「(他の家族の経験と共通するのは)親の側から事故の可能性が高いとする専門医の意見を示すなどしても、児相は虐待前提での対応を変えようとせず、親子分離が長引いて苦しんでいるということです。こうした実態は制度設計に携わったり、制度を運用したりする方々に知られていないか、見過ごされてきたのではないでしょうか」(第5回厚労省一時保護検討会より)

菅家さんは、児相の判断だけで延々と親子分離が継続される今の仕組みを変更すべきだと考えているが、厚労省の進め方に強い不安を覚えているという。

「厚労省の案を見る限り、裁判所が審査をするうえで、保護者側の言い分を聞く手続きがまったく検討されていないように感じました。児相が作った資料だけを見て裁判所が一時保護の審査を行う仕組みでは、裁判所が児相の判断をチェックするというより、追認していくだけのことになるのではないでしょうか」

それにしても、厚労省案は、なぜ児相側の資料だけで裁判所が審査する方法をとろうと考えたのだろうか。

■裁判所は適正にチェックできる? “逮捕状”での不安な数字

厚労省担当者によると、「今回は審判ではなく、裁判所が許可状を出すという枠組で検討を進めているので、現時点で、裁判所から保護者側の意見聴取を経る手続きは予定していない」とのことだった。

だからこそ「一時保護状」というネーミングにもなっているようだ。

一時保護は子どもの身柄を拘束する処分であることからすると、おそらく多くの人が想起するのは、刑事事件での「逮捕」令状ではないか。

逮捕令状は、捜査機関の請求で裁判所が事前又は事後にチェックする仕組みで、被疑者から意見を聴く手続きはない。刑事事件なので事前に被疑者に意見聴取を行うことはできないということだろう。

しかし、裁判所の逮捕状却下率は、約0.08%(2020年)。裁判所によって適正なチェックが行われていると考えるには、心許ない数字だ。

厚労省が、逮捕令状をそのまま参考にして「一時保護状」案を検討したわけではないのかもしれないが、児相が集めた資料のみに基づいて裁判所が審査する仕組みで、適正なチェックが行われるのだろうか。

去年、市長が誤認保護を認め謝罪した明石市の事案で、第三者委員会の検証報告書には次のように指摘されている。

「チェックを行う第三者は、児相側の情報のみに依拠して判断を行うのではなく、 児童本人や保護者側の言い分もきちんと聴取した上で、 一時保護の継続やその間の処遇(保護者との面会の制限等)の妥当性を検討すべきである」

■当事者の代弁者がいない…審議会の委員構成に偏り?

もう1つ懸念されるのは、厚労省社会保障審議会 (児童部会社会的養育専門委員会)の委員は29人もいるが、保護者側の意見を代弁できる委員は1人もいないという点だ。

菅家さんが今年1月のヒアリングで指摘したように、誤認保護や不当な長期親子分離が続く問題があることは、これまで見過ごされてきたのが実態だ。

児相の判断だけで延々と一時保護が続く仕組みの中では、子どもを一日でも早く戻してもらおうと言いたいことも言わず、家庭復帰後も再度の一時保護を恐れて児相への主張を控えてきたという保護者は多い。

子どもだけでなく、保護者の人権を大きく制約する制度を議論する審議会としては、あまりに偏った委員構成ではないか。

■児相が審判を続ければノーチェック…司法審査の“抜け穴”

最後に、今回の議論を進めるにあたって看過されがちな論点に触れておきたい。

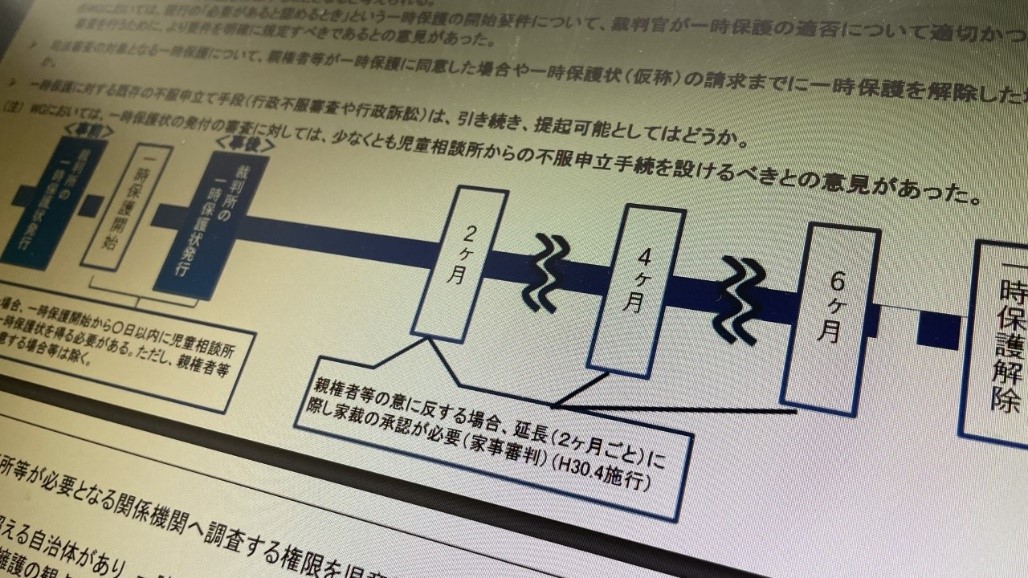

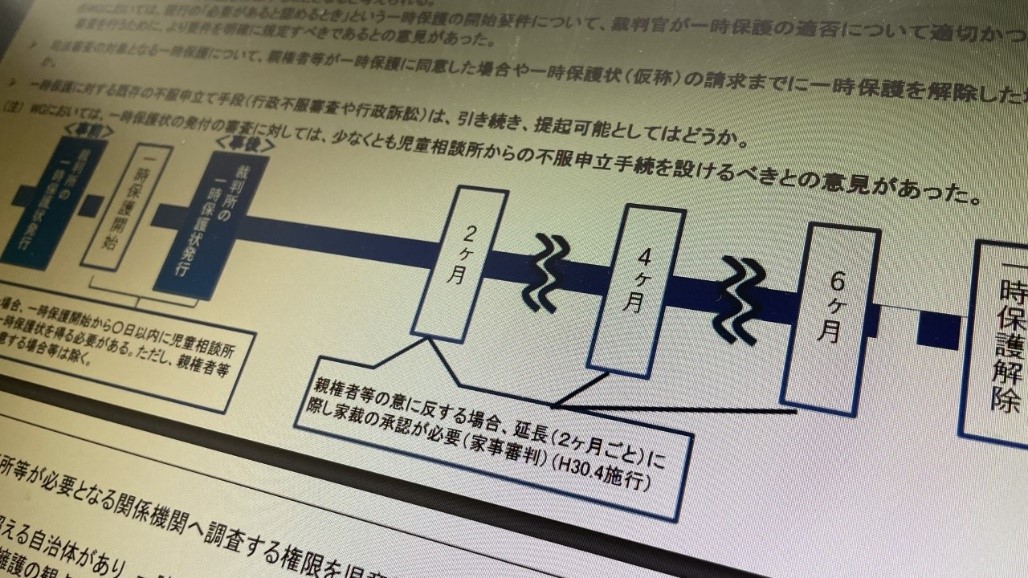

厚労省の案に掲載された図を見る限り、一時保護開始時に司法審査を導入すれば、一時保護時から保護解除まで2カ月ごとに裁判所が一時保護を承認する仕組みが出来上がるという印象を抱かせる。

しかし、実際には不当な長期親子分離が続けられた事案の多くで、「2カ月ごとの裁判所の承認」は行われていない。法に大きな「抜け穴」がある。

実は、児相が長期施設入所の審判(28条審判)を申し立てると、審判が継続される限り、一時保護は継続され、この間、裁判所は2カ月ごとにチェックすることも不要とされている(児童福祉法33条5項但書)。

すなわち、児相が(虐待疑うとの)当初の見立てに固執し続ける限り、児相の判断だけで一時保護が続けられる制度になっているのだ。

明石市の誤認保護事案の検証報告書でも、28条審判を申立てた児相が、当初の見立てに固執し、裁判所の勧告も無視し続けて高裁まで争い続けた結果、一時保護が1年3カ月間も続く結果を招いたと振り返っている。

今回の議論で、こうした「法の抜け穴」についても見直しを行わないと、明石市の誤認保護事案のような不当な長期親子分離を防ぐことは難しいのではないか。

(関西テレビ報道センター記者 上田大輔)