児童相談所が虐待などを疑って子どもを一時保護する場合に、裁判所の承認を必要とする「一時保護の司法審査」について現在導入に向けた議論が行われている。

一方で、一時保護以外にも裁判所の判断に委ねるべきかが論点になっているものがある。

児相が一時保護中に親と子を会わせない、「面会制限」の問題だ。

■一時保護中の親子の面会は「子どもの権利」

一時保護された子どもは、親と定期的に人的な関係、直接の接触を維持する権利を有しており、これは児童の権利条約で保障された権利とされる(条約9条3項)。

親と面会することで、子どもが強い不安や恐怖心を抱く場合などは、例外的に面会が制限できるとされ、日本の法律上も、一定の要件をみたす場合に限って、児相が「強制的な処分」として面会を制限できるとしている(児童虐待防止法12条)。

■「違法」「脱法」的な運用の実態とは?

しかし、厚労省が全国の児童相談所に行った調査(2020年10月~2021年3月)によると、児相が「強制的な処分」として面会通信制限を行ったのは約0.3%(5109件のうち、20件)だった。大半の面会制限は、児相の口頭での「指導」で行われている実態が明らかになった。

指導はあくまでも親が任意で受け入れる場合に認められるにすぎず、指導に「強制的に」従わせているとすれば、当然に違法になる。2021年3月には、子どもと母親の面会を児相が「指導」によって制限していたのは違法だと判断した判決が宇都宮地裁で出ている。

また、2021年7月には、堺市で一時保護された2歳の長男と両親の面会が5か月近く許されなかった問題で、市の第三者委員会が「面会を長期に制限する明確な理由はない」と結論付けている。両親によると、堺市の児相からは「危険だから」という曖昧な説明だけで、面会制限の根拠や具体的な理由についての説明は一切なかったという。

ここ数年、児相対応について取材をしてきたが、子どもを一時保護された親が何度面会を申し出ても、児相は殆ど根拠を示さずに、親子の面会を許さない“違法”又は“脱法”的といえる運用が常態化しているのではないかと感じている。

これまで保護者が強大な権限・裁量を有する児相の前に泣き寝入りしてきた結果、こうした実態が表に出てこなかっただけではないだろうか。

■一時保護中に施設で子どもが死亡…背景に児相の「慣例的」な面会制限

さらに、2020年10月には、児相に一時保護されていた10代の子どもが施設で死亡した悲しい事例も起きている。

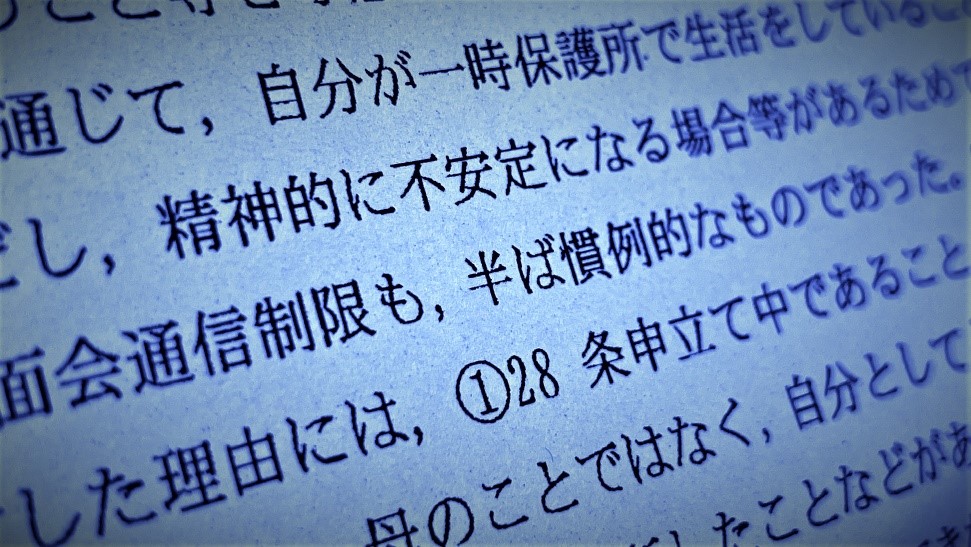

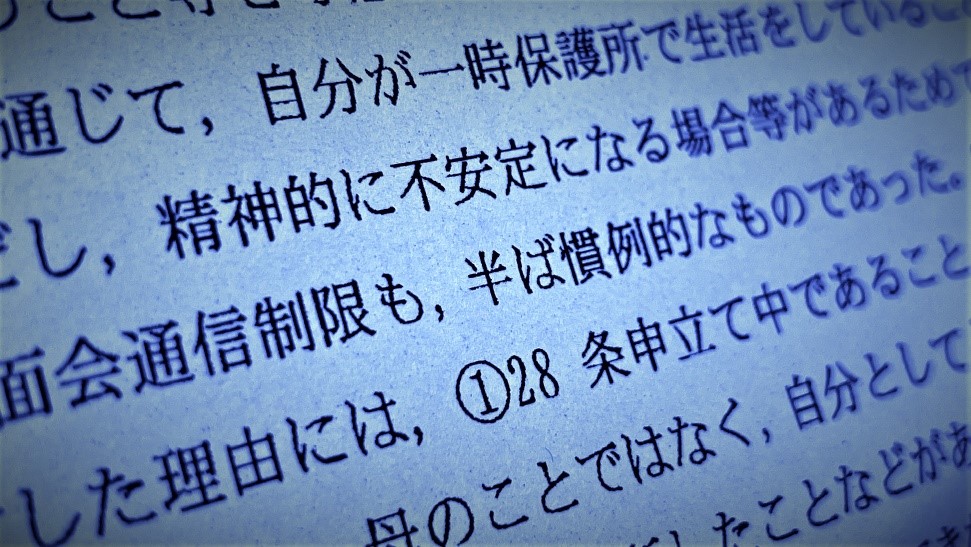

広島県の報告書によると、子どもは「母親と離れたくない」と話していたが、児相は家庭の経済的問題を理由に一時保護。その後、約半年間、子どもも母親も面会を希望していたが、児相は、審判申し立て中だったこと等を理由に面会を認めなかった。

死亡する直前、子どもは面会できないことに落ち込み、涙を流していたという。

報告書では、面会制限が「半ば慣例的なものであった」と振り返りつつ、親子が何度も面会を求めていたことから、児相の指導には「任意の協力を超えて実質的な強制性があった」としている。

こうした面会制限の運用を黙認し続けることが「子どもを守る」ことにつながるとは思えないし、これ以上個々の児相の運用に委ねることにも限界がある。厚労省は、実態の改善をどう図るのか。

■厚労省「まずは、適切に実施されるように通知等で促す」・・・検討会では疑問の声も

11月15日に開かれた厚労省検討会で、厚労省は「まずは、司法審査の対象となる行政措置が現場において適切に実施されるように通知等で促していくべき」として、裁判所が一時保護だけでなく、面会制限についての判断も行うかどうかの議論は先送りにする意向だ。

これには、児相の職員弁護士をつとめる委員から、「検討会で、一時保護の司法審査に合わせて面会通信制限ができる制度も考えられると提案したが、まったく考えられていないのか?」という疑問の声も出たが、厚労省は「(一時保護の審査を)どのように迅速に、そして件数が多いことに対応していくかで検討した。今回は、面会通信制限も合わせて判断するところまでまだ至らない」と返答した。

はたして裁判所の対応のしやすさを第一に考えて進めていないだろうか。厚労省の回答を聞いていると、どうも「子どもの権利」を守ることについて、法務省と最高裁判所の消極的な姿勢が透けて見える。

「一時保護の司法審査」は、条約上の義務であるにもかかわらず、体制が整わないことを理由に27年もの間、導入が先送りされてきた。同じ理由で「子どもの権利」に関するもう一つの大切な議論を後回しにしていくことにならないだろうか。

(関西テレビ報道センター記者 上田大輔)