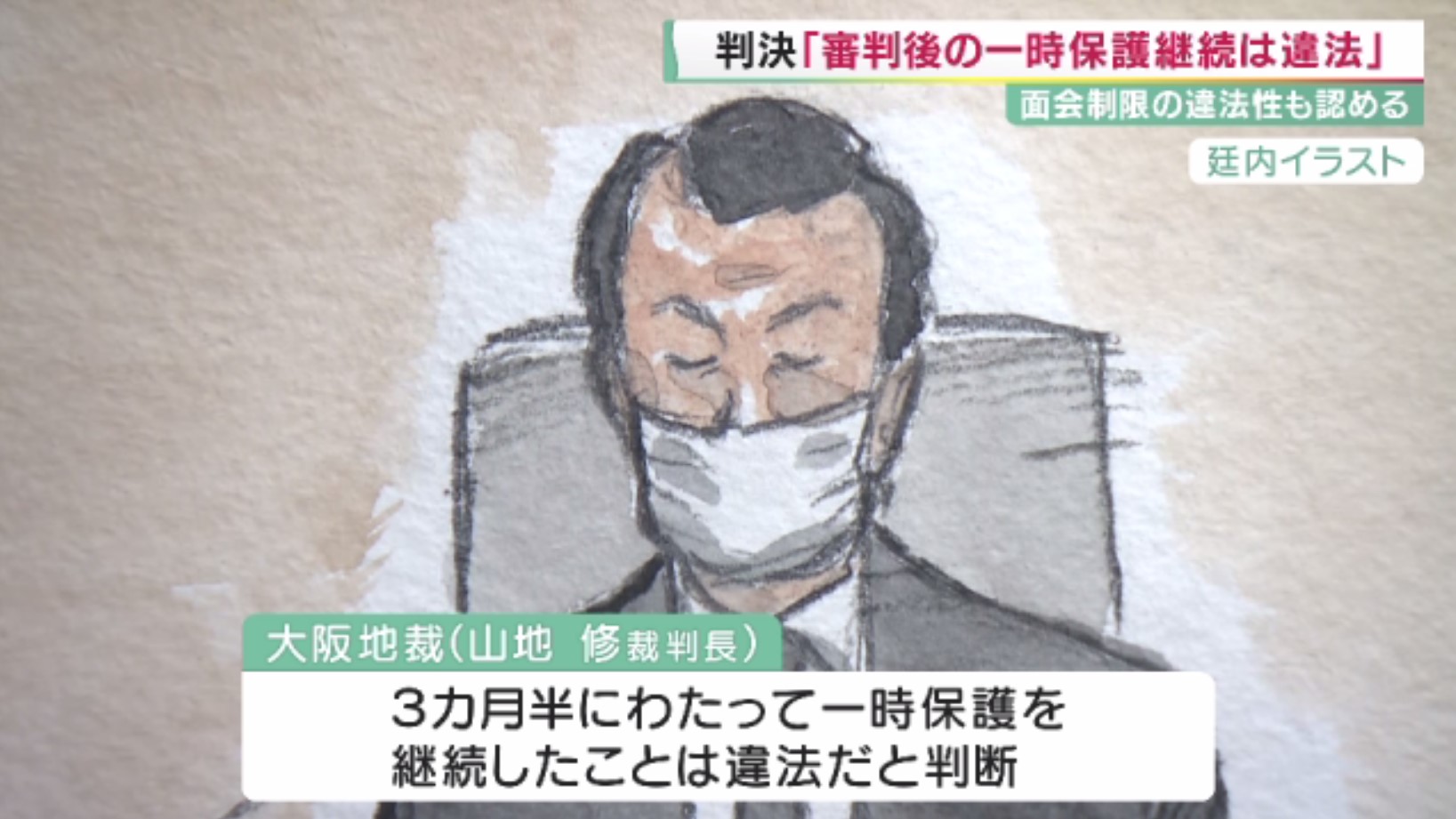

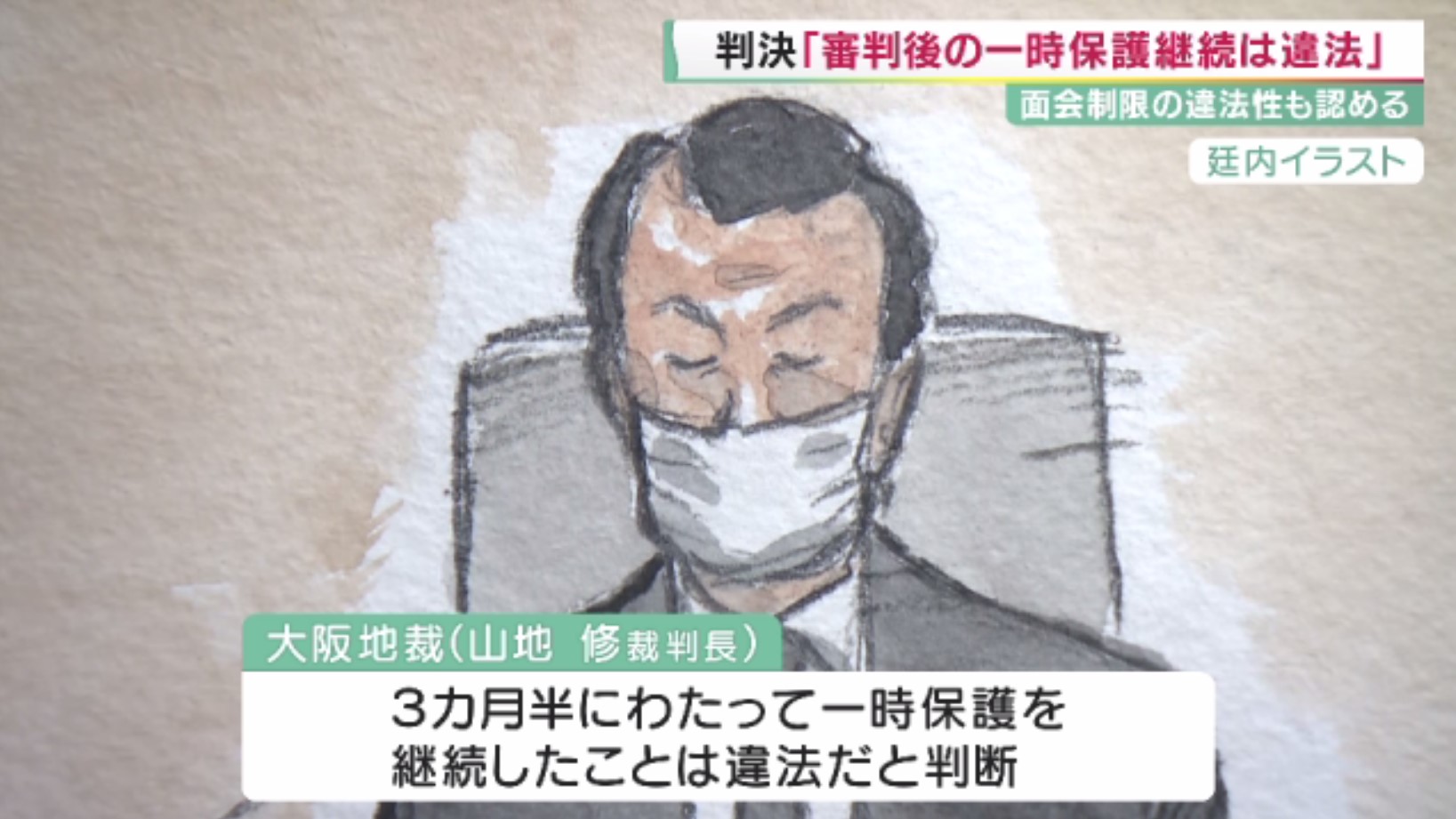

3月24日、一時保護の継続が違法だったと判断した判決が大阪地裁で出された。児童相談所の一時保護に関する判断を違法とした初めての判決とみられる。

異例の判決が出るに至ったポイントは次の一点に絞られる。

それは、家庭裁判所から「他の医師にセカンドオピニオンを取って、再検討を行うべき」と指摘を受けていたにもかかわらず、児童相談所は再検討をしないまま、子どもを長期間施設入所させる審判を申し立てたことだ。

長期間の施設入所の審判の申し立てが認められると、児童相談所は原則“2年間”、親から子どもを引き離し続けることができることになる。

それだけの重大な判断を行う際に、なぜ児童相談所は家裁の“忠告”を踏まえなかったのか。誰もが感じる疑問である。この裁判の法廷でも、児童相談所職員は裁判官から何度も質問されている。「なぜ司法の判断を軽視したのか」と。

■家裁の忠告「鑑定の信用性を再検討し、自宅に戻すための準備期間に」

児童相談所職員がどう答えたのかに触れる前に、この事案の経過を簡単に振り返っておこう。

大阪府内に住む母親(30歳代)が自宅で生後1か月の長女を抱っこしたままコップを取ろうとした時に、長女を床に落としてしまった。病院で、長女は頭の両側で骨折していた。

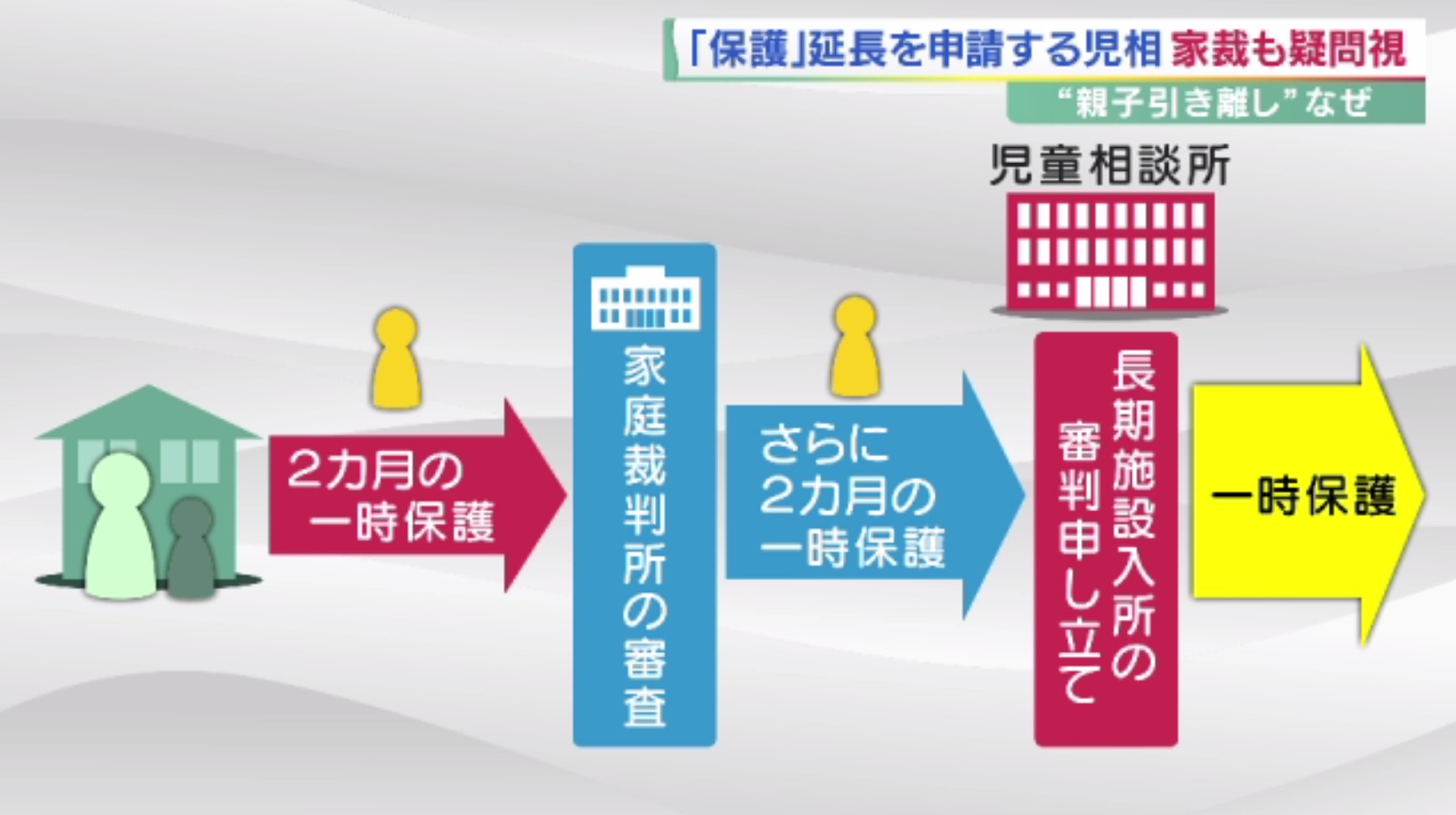

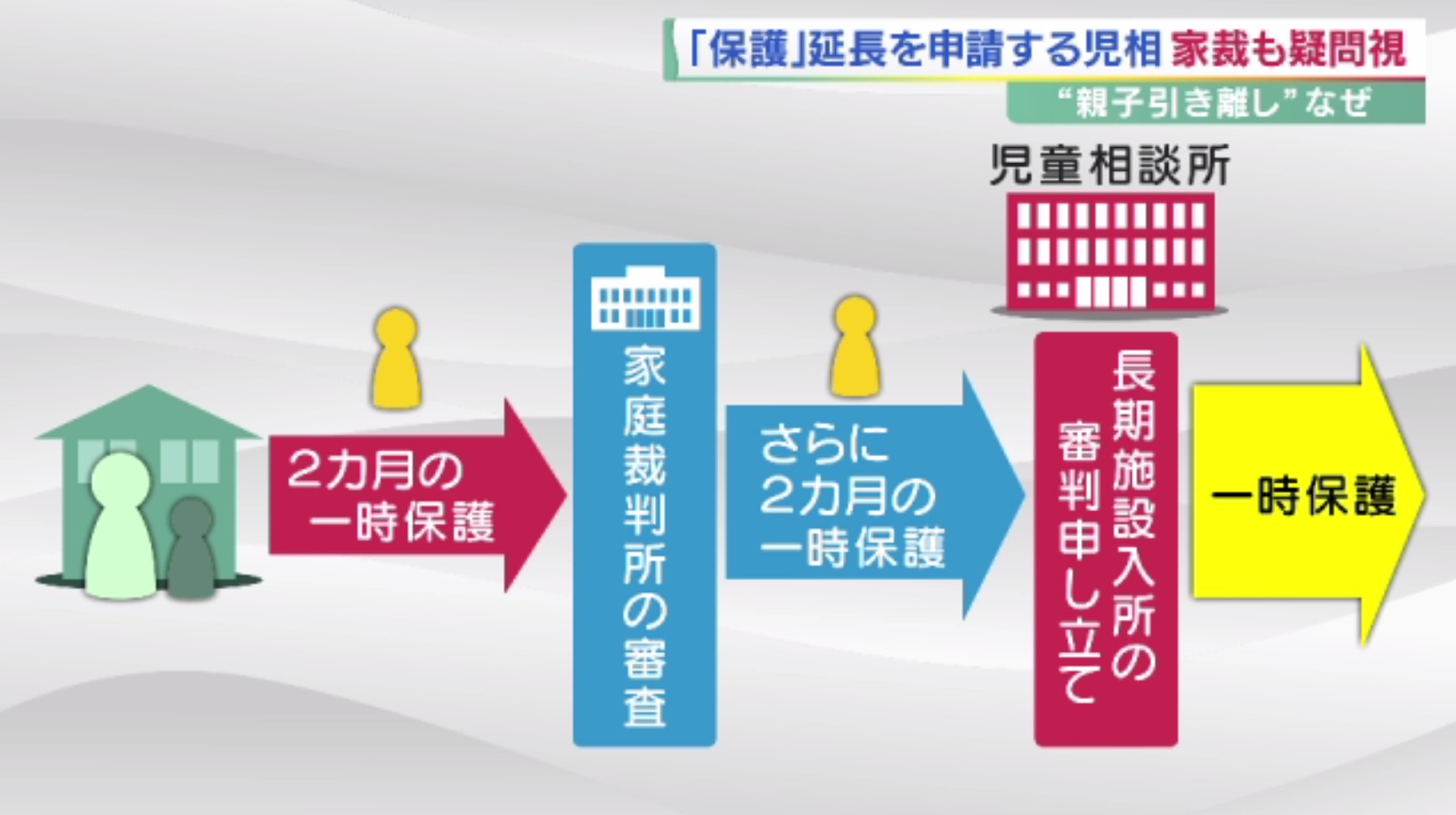

児童相談所(大阪府池田子ども家庭センター)は、「1回の落下で2か所の骨折は矛盾がある」という医師(法医学)の鑑定を得て虐待を疑い、長女を一時保護した。その後、児童相談所は、一時保護を(2カ月を超えて)延長するために家庭裁判所に審判を申し立てた。

家庭裁判所は、「乳幼児の場合、1回の落下で複数骨折する報告がある」との母親側の鑑定医(脳神経外科)の意見も踏まえて、「複数回の暴行があったというのはかえって不自然」だとして、児童相談所側の鑑定医が信用できるかどうかを検討してもらい、(あと1カ月で)自宅に戻すための(児童相談所の)準備期間として、延長を認めた。

ところが、児童相談所は、他の医師に意見を聞くなど再検討を行わないまま、長女を長期間施設に入所させるための審判申し立てを行い、一時保護は続いた。その後、児童相談所は審判を取り下げたが、結局、長女が母親のもとに戻ったときには事故から約8カ月経っていた。

■児童相談所職員が法廷で語った“3つの理由”

児童相談所の担当職員は、医師の鑑定書を見直さなかった理由を問われ、証人尋問で次のように説明している。

【児童福祉司A】

「わざとケガをさせていれば返せませんし、もし事故でなったのであればそこも支援しないといけません。どちらにしても支援しなければいけないのは変わりません」

【児童福祉司B(スーパーバイザー)】

「家庭裁判所からそういったご意見を頂いているということに関しては承知しておりましたし、そこに関してはセンター内でもお話はしたんですけれども、もしセカンドオピニオンですとか、別の意見を取ったとしても、それは可能性がいろいろ拡がるというだけの話になってしまう」

【児童相談所次長C】

「(セカンドオピニオンを取ると…)新たな可能性を増やすことで、時間は当然かかりますし、その可能性の中からセンターは、どれを選択するのかということも、結局できなくなってしまう」

次長Cは、「基本的にセカンドオピニオンを取ったケースはない」「(児童相談所側の医師の鑑定に)私たちがそこに疑問を差し挟む余地はないと思っている」とも法廷で話している。

結局、児童相談所が家裁の“忠告”を無視した理由は、以下の3つだったことが明らかになった。

(1)他の医師の鑑定書を取得しても、ケガの原因が虐待でないとは確定できない

(2)どちらの鑑定書が信用できるか児童相談所には判断する能力がない

(3)重大なケガをしている以上、不適切な養育があることに変わりはない

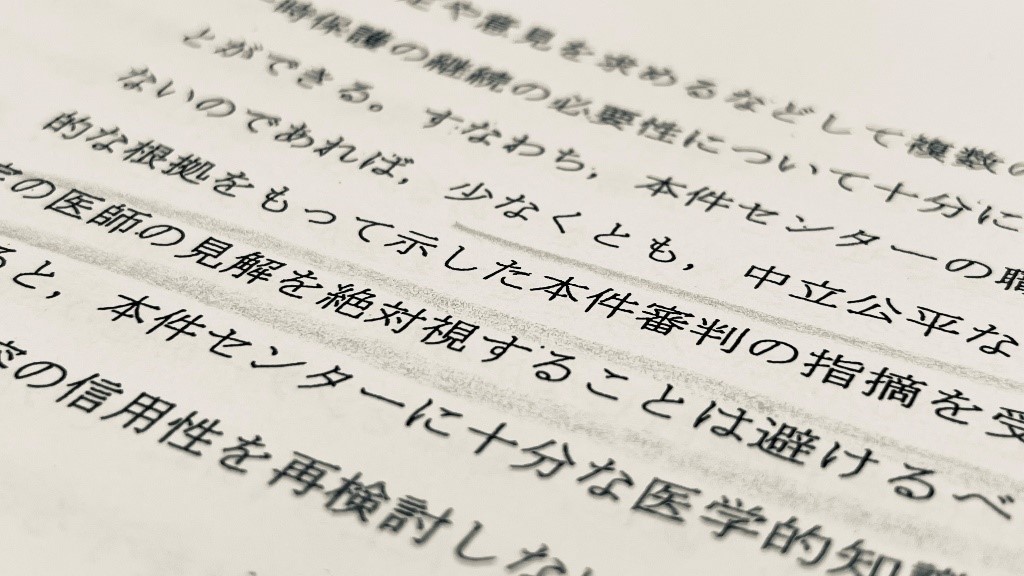

■大阪地裁「特定の医師の見解を絶対視することは避けるべき」

判決では、児童相談所の「3つの主張」はどれも不合理だと一蹴されている。

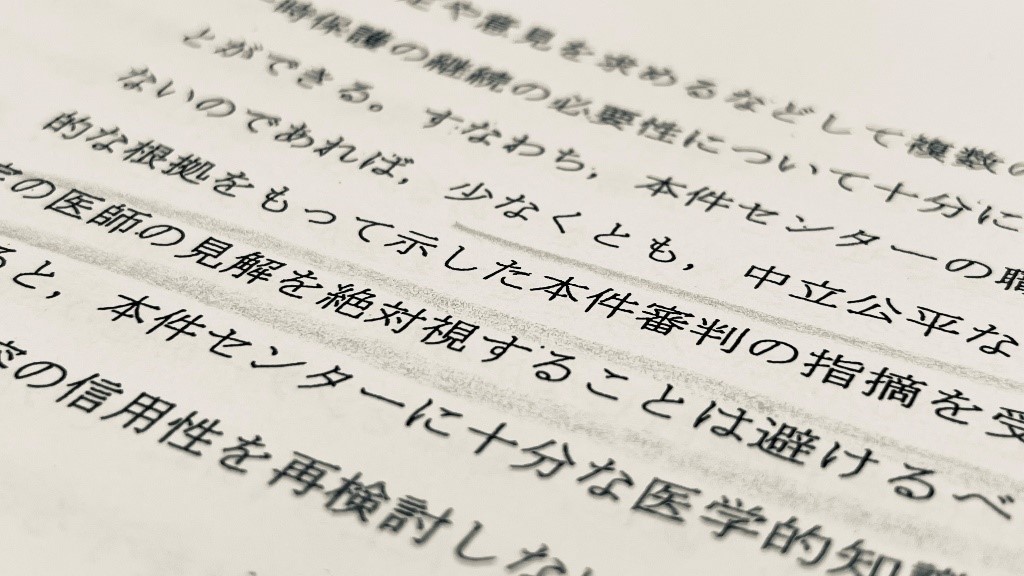

大阪地裁は「(家裁の)指摘を真摯に検討せず当初の方針を修正することもしないまま本件鑑定書に安易に依拠していた」として、再検討しなかった理由は「根拠に乏しい」と指摘。

続けて、「(児童相談所に)医学的知識がないのであれば、なおさら他の医師に意見を求めるなどして、一時保護の継続の必要性を十分に検討すべき」だったし、「特定の医師の見解を絶対視することは避けるべきであった」と述べている。

さらに、大阪地裁は、「一時保護中の調査によっても母親に虐待傾向があるなどの問題は一切見られず、母親の長女に対する関わり方にも問題は見られず、母親はセンターの調査にも協力をしてきたというのであるから、母親に適切な指導を行うことによって同様の事故を防止することは十分可能」であったとして、親子分離した状態で指導を行う必要性がなかったと判断。

結局、「本件鑑定書の内容以外に、母親に虐待を疑うべき事情は一切判明しなかった」として、審判(家裁の忠告)後に他の医師に意見を求めていれば、一時保護継続の必要がないことは認識できたことから、(審判日から1か月経った日以降の)一時保護継続を違法と認定した。

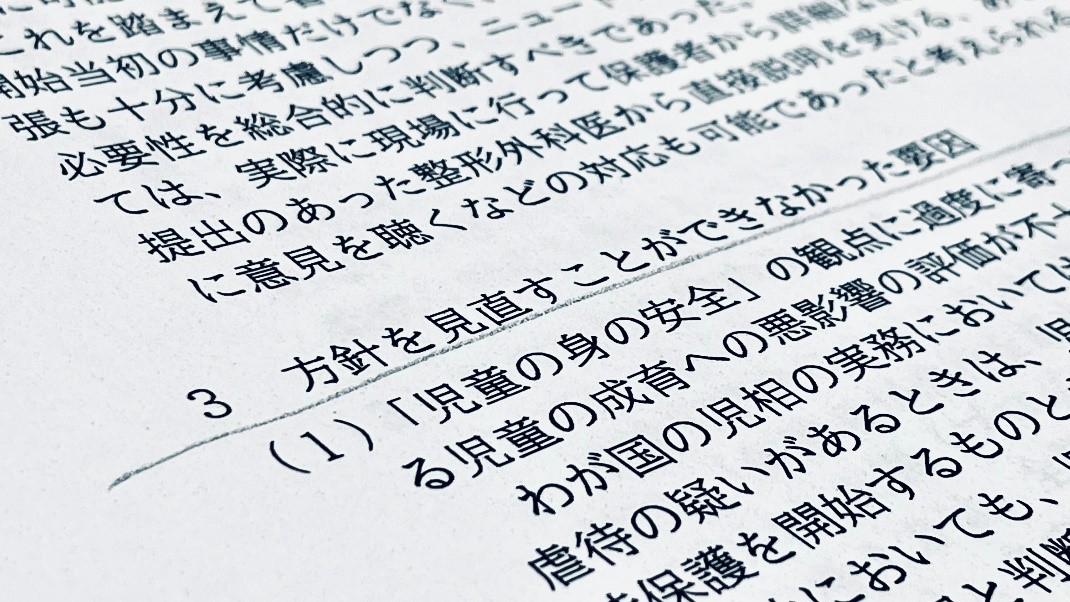

■児童相談所の“一時保護”判断に共通する問題

「当初の方針を修正することもしないまま」「特定の医師の見解を絶対視」という判決での指摘。同様の指摘は、これまで報道ランナーで報じてきた明石市「乳児骨折」事案や、堺市「ヘアターニケット」事案にも当てはまる。

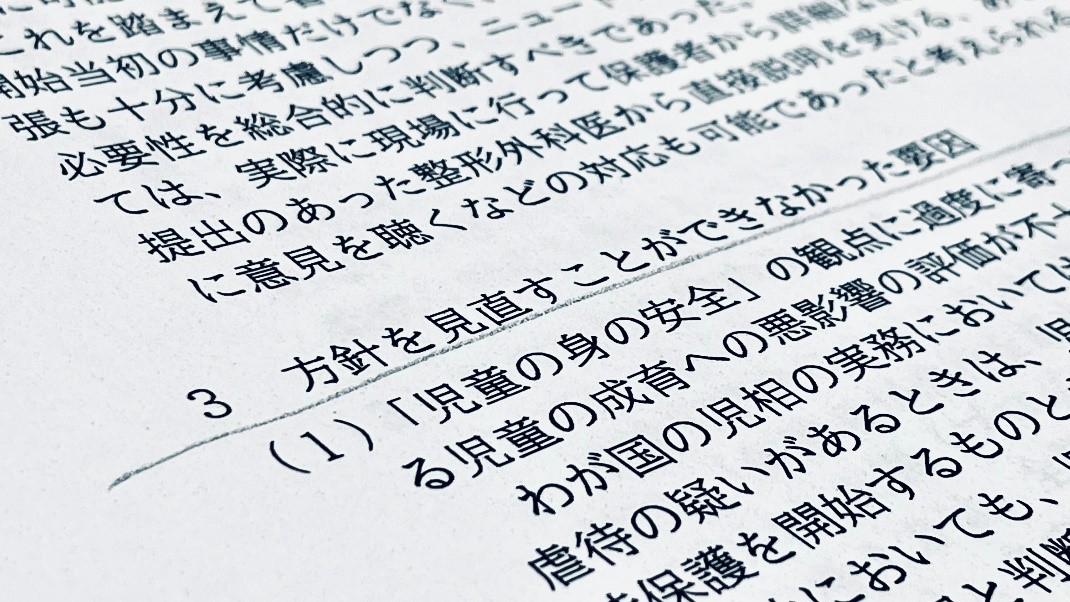

明石市の「検証報告書~誤認保護事案について~」にも、「(児相は)医師の意見等の一時保護開始当初の事情だけでなく、その後明らかになった事情や保護者側の主張も十分に考慮しつつ、ニュートラルな視点に立ち戻って28条(長期の施設入所)措置の必要性を総合的に判断すべきであった」との指摘がある。

一時保護をしないまま悲惨な虐待死に至った事案を受けて、児童相談所は、子どもの安全を優先して“躊躇なく”一時保護を行うことが求められるようになっている。

しかし、問題はその後だ。一時保護開始後の調査で、虐待ではなく事故の可能性が高いことを示す証拠が出てきても、児童相談所は、当初の虐待疑い(の根拠となった鑑定医)の見立てを絶対視し続けようとする。背景には、児童相談所だけの判断で一時保護が延々と継続できてしまう「制度の問題」がある。

今回のように、頭の骨折という症状を重く見て一時保護される事案もあれば、手や足などに暴行が繰り返されている疑いがあるのにリスクを軽く見続けて悲惨な虐待死に至った事案もある。どちらも行政が適切に対応できていないという点で同じ問題ではないか。

判決後の記者会見で母親は、3年間の裁判を振り返って、こう声を絞り出している。

「私は、一時保護は必要な制度だと思っているので、(児童相談所は)その力を振りかざすのでなく適切に使ってほしい。必要なのに一時保護せずに虐待されるケースも、娘のように必要以上に一時保護されるケースも、どちらも子どもの福祉を害していることに気付いてほしい」

(関西テレビ報道センター記者 上田大輔)