「これで“司法審査”と呼べるのか」 児童相談所による一時保護時に裁判所の承認を要する改正法が成立 当事者からは疑問の声 【検証・児童福祉法改正(1)】 2022年06月13日

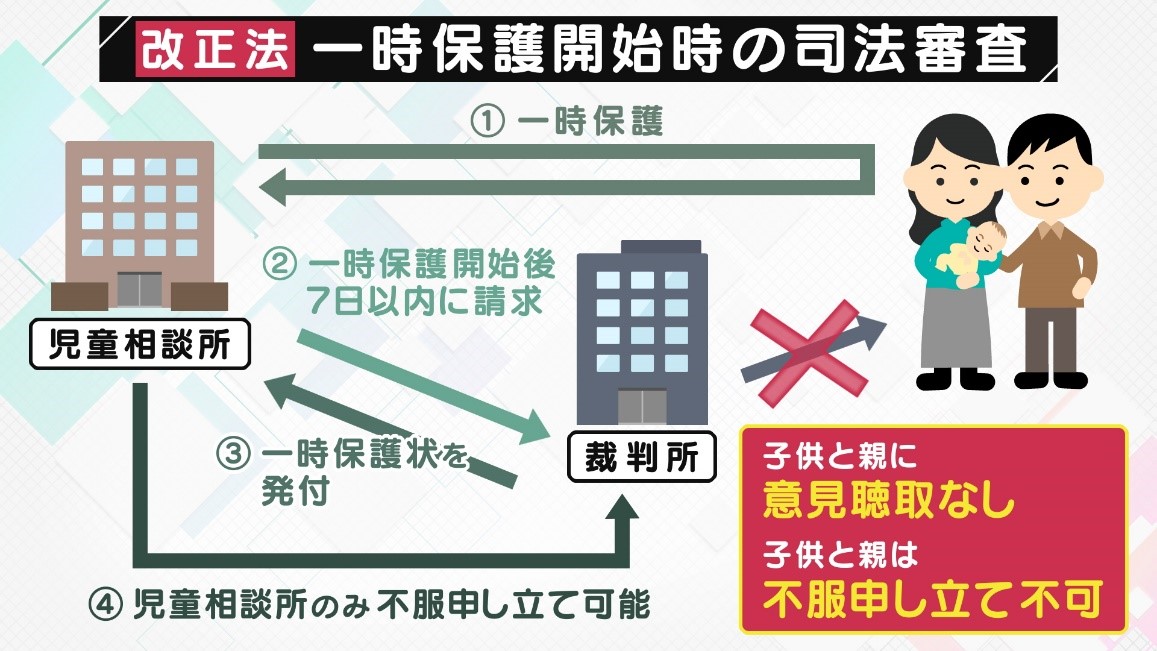

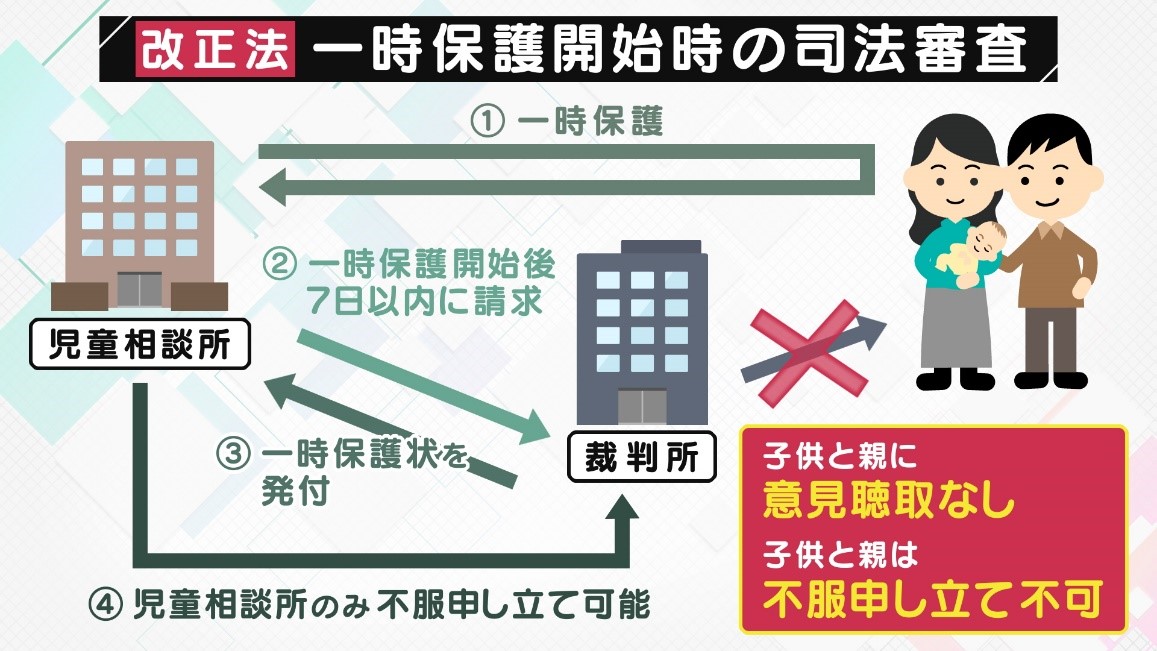

6月8日、児童福祉法の改正案が成立した。今回、児童相談所が子どもへの虐待などを疑って一時保護を開始する際に裁判所の承認を必要とする「一時保護開始時の司法審査」制度が導入された。一時保護を経験した当事者は、国会審議をどう見つめたのか。

【菅家英昭さん】

「裁判所が当事者の言い分を聴かずに判断する。これで“司法審査”と呼べるのでしょうか。諸外国の制度と比べてもいびつな法案がなぜ通ってしまうのか理解に苦しみます」

改正案の成立に落胆の声を漏らしたのは、長男と約1年半離れて暮らすことを余儀なくされた菅家英昭さん。今は、誤認保護など過剰な一時保護を経験した家族が集う団体(SBS・AHTを考える家族の会)の代表も務めており、今回の改正案の議論を終始不安な気持ちで見守っていた。

2017年、当時生後7カ月の長男が大阪府内の自宅でつかまり立ちから転倒し、脳内出血で入院。夫婦は毎日入院中の長男の看病に通い続けたが、約2カ月半後に突然長男と会えなくなった。児童相談所から、「事故の可能性高いが、虐待の可能性もある」として一時保護したと説明があったという。

【菅家英昭さん】

「私も妻も入院から約2カ月半の間、何の問題もなく長男の看病のため病院に通い続けていました。ところが、事故から約2カ月半も経過した後になって突然一時保護され、息子の居場所すら教えてもらえませんでした。児童相談所からは一時保護がなぜ必要なのか具体的な説明もなく、私たちには反論の機会すらなかったのです。私たちの言い分も事前に聴いてもらったうえで一時保護が必要かどうかを第三者が判断する仕組みが必要だと思いました」

日本の児童相談所による一時保護は、児童相談所長の判断だけで強制的に子どもを親から原則2カ月間引き離すことができる制度になっている。子どもと保護者に対して極めて大きな制約となるにもかかわらず、裁判所の承認すら不要となっている日本の一時保護制度は、長年、関係者の間で児童の権利条約違反ではないかと指摘されてきた。現に、2019年に国連児童の権利委員会からも改善を求められている。政府もようやく重い腰を上げて、一時保護が適正に行われる仕組みに変更することになったのが今回の児童福祉法改正だった。

【菅家英昭さん】

「条約は、裁判所が一時保護される子どもと親に事前に直接意見を聞いたうえで一時保護が適切かどうかを判断することを求めています。しかし、今回の改正案はそうなっていません。後になって児童相談所の作成記録を入手したのですが、とにかく親の印象が悪くなるように事実が歪められていました。児童相談所側の提出した資料だけで裁判所が判断する今回の改正案では、適切な判断に繋がらないのではないかと思っています」

今回の改正案では、児童相談所が一時保護開始から7日後までに裁判所に一時保護を請求し、裁判所は児童相談所の提出した書面だけで審査し、「一時保護状」を発行する。緊急時に子どもの安全を優先するために、7日間は児童相談所の判断だけで一時保護できる仕組みだ。子どもや親から見ると、突然親子が引き離され、何日か経った後に児童相談所から一時保護状を示されて「裁判所に2カ月間の一時保護が認められました」と説明を受けることになる。

【菅家英昭さん】

「結局、2カ月間にもわたって行われる一時保護が、保護者のあずかり知らぬところで判断される仕組みですよね。しかも、裁判所の審査について不服申し立てができるのは、なぜか児童相談所だけで、子どもも保護者も不服申し立てができません。裁判手続きなのに、なぜ当事者の私たちに不服申し立てすらできないのか、審議会でも具体的な説明はありませんでした」

児童の権利条約9条2項は、当事者が一時保護時の司法審査のどのような手続きであっても、手続に参加して意見を述べる機会を保障している。子ども・親側の不服申し立てを認めていない改正案は、子どもの権利を侵害しているのではないか。この点は、5月11日の衆議院厚生労働委員会でも問われている。

【日本維新の会・池下卓衆院議員】

「今回の改正では、一時保護について不服申し立てできるのは児童相談所側のみであり、これは児童権利条約に違反するのではないかと思いますがいかがでしょうか」

【厚労省・橋本泰宏子ども家庭局長】

「親権者等や子どもが一時保護を不服とした場合は、従来から行政訴訟で司法審査を受けることが可能でございますし、今般の一時保護開始時の司法審査についても同様ですので、これが条約に反するとは考えておりません」

【日本維新の会・池下卓衆院議員】

「行政訴訟まで行われているケースは、平成30年度で2件、令和元年度ではわずか8件しかありません。この行政訴訟で、児童・保護者側の請求が認められて、2カ月以内に、一時保護が解除されたケースがあるのかどうか」

【厚労省・橋本泰宏子ども家庭局長】

「行政訴訟で保護者側の請求が認められて、2カ月以内に一時保護が解除されるケースについては把握してございません」

厚労省が子ども・親側の不服申し立てを不要とした理由は、「従来から行政訴訟で争うことができるから」だという。しかし、国会での質問により、一時保護期間である2カ月以内に行政訴訟で救済された例を厚労省が把握していなかったことが初めて明らかにされた。厚労省は、子ども・親の救済手段として行政訴訟が全く機能していないことを知りながら、「行政訴訟ができる」という理由で、子ども・親側の不服申し立て制度を設ける必要はないと説明していたのである。

一方の当事者(しかも人権の制約を大きく受ける側)だけが事実上、不服申し立てのルートが閉ざされているような裁判制度がはたして「司法審査」と呼ぶに値するのだろうか。5月24日の参議院厚生労働委員会の審議では、与党議員からも疑問が投げかけられている。

【自民党・石田昌宏参院議員】

「本改正案では不服申し立てについて児相側の申請は認めていますが、子どもや保護者からの不服申し立ては認めていません。検討会などの議論を見ていると、子どもや保護者側も不服申し立てを認めるべきだという意見も出ていますが、採用されなかった理由を教えて頂きたい」

【厚労省・橋本泰宏子ども家庭局長】

「子どもや親からの不服申し立てにつきましては、親や子は行政訴訟の提起が可能であること以外にも、児童相談所の体制や手続き、親や子の意向をどう受け止めていくかなど様々な課題が多くございまして、また、一時保護の司法審査は相当多数の件数になることが見込まれ、まずは開始時の審査の円滑な施行が重要であると考えてございますので、今般の改正案において制度化は見送ったところでございますけれども、審議会の報告書においても、不服申し立てを認めるべきと明記されたところでございまして、将来的な課題と認識しております」

はたして、こうした厚労省の説明で納得できる当事者はいるのだろうか。

【菅家英昭さん】

「厚労省は『円滑な施行のために、当事者の不服申し立ての手続きを省略した』と説明しているように聞こえます。円滑な施行のためなら、なぜ条約でも保障されている当事者の権利を無視していいことになるのでしょうか。児童相談所側の不服申し立ては数日以内に裁判所が判断する仕組みになっているのですから、同じように子どもや保護者側の不服申し立てを認めたとしても、円滑な施行に影響が出るとは思えません。今回の一時保護の司法審査導入には、児童相談所と保護者の対立関係を解消する効果も期待されていたようですが、こうした仕組みに納得できる当事者がいるとは思えず、残念ながらそうした効果は期待できないのではないでしょうか」

一時保護時の司法審査は、公布から3年以内に施行される。一時保護の要件の多くが、今後内閣府令で定められるなど、具体的な制度の全体像はまだ明らかになっていない。

子どもの安全を最優先にしつつ、誤認保護をできる限り減らしていくために、一時保護の仕組みをどう改善していくべきなのか。法改正後も多くの本質的な課題が積み残されたままだ。

(関西テレビ報道センター記者・上田大輔)