滝と紅葉の箕面へ 古くから伝わる謎の「箱」を探して 今も熱中する人が多い“あれ”の起源 平安時代から続く“あれ”とは【兵動大樹の今昔さんぽ 関西テレビ「newsランナー」】 2023年10月06日

1枚の写真から街を再発見!兵動大樹の今昔さんぽ

■名ばくとして名高い大滝が知られる箕面

【兵動さん】

「今回は阪急箕面駅前からスタートです。関西の方はおなじみでございますね。ここから山道を上がっていくと箕面の滝です。私も最近プライベートで登りに行きまして、いいところだなと実感しています」

天下の名ばくとして知られる「箕面大滝」。落差は33メートルあり、滝の流れる姿が農具の「箕」に似ていることからこの名で呼ばれているとのこと。夏はクールスポットとして、秋には紅葉狩りでたくさんの観光客が訪れます。

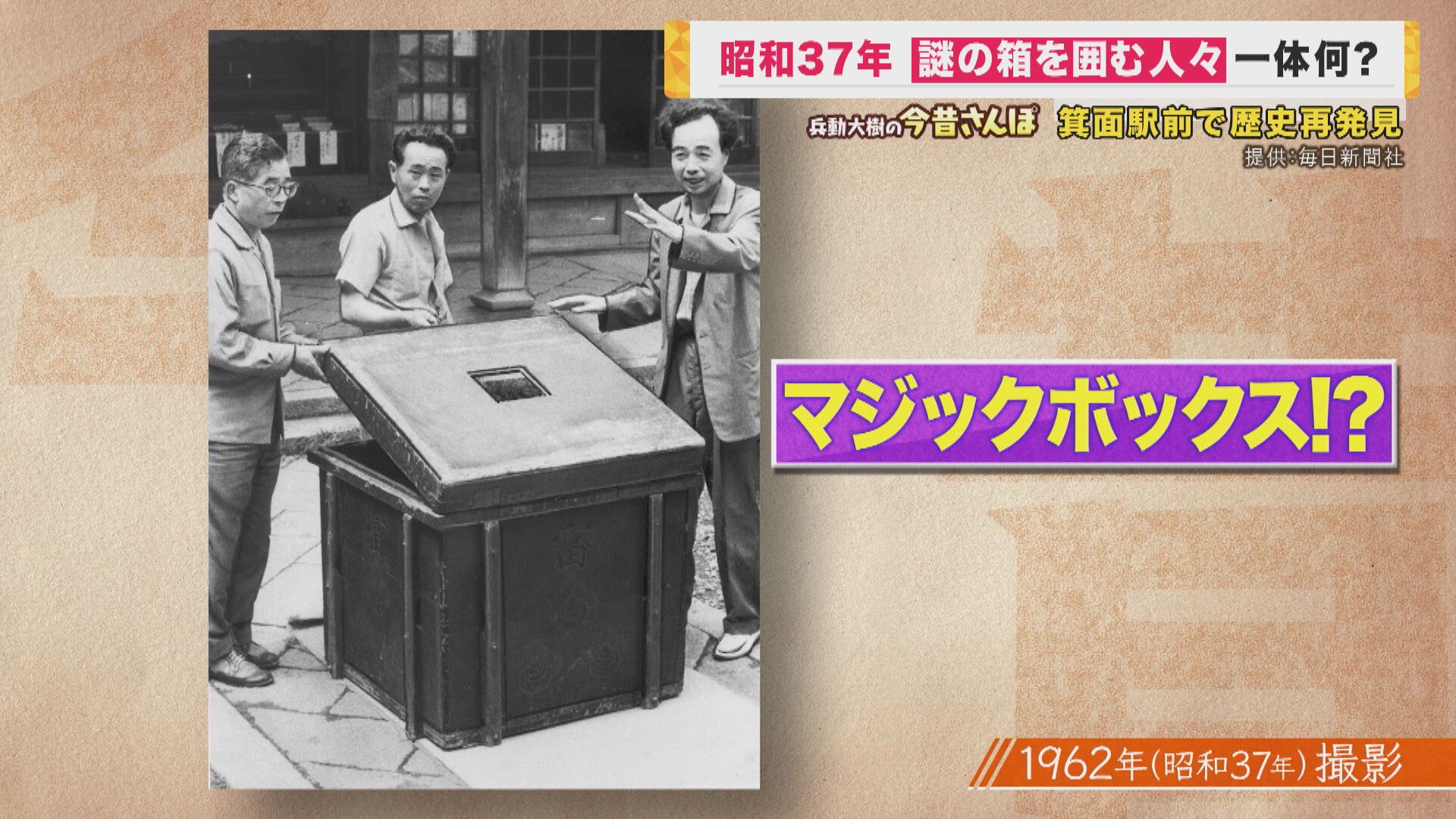

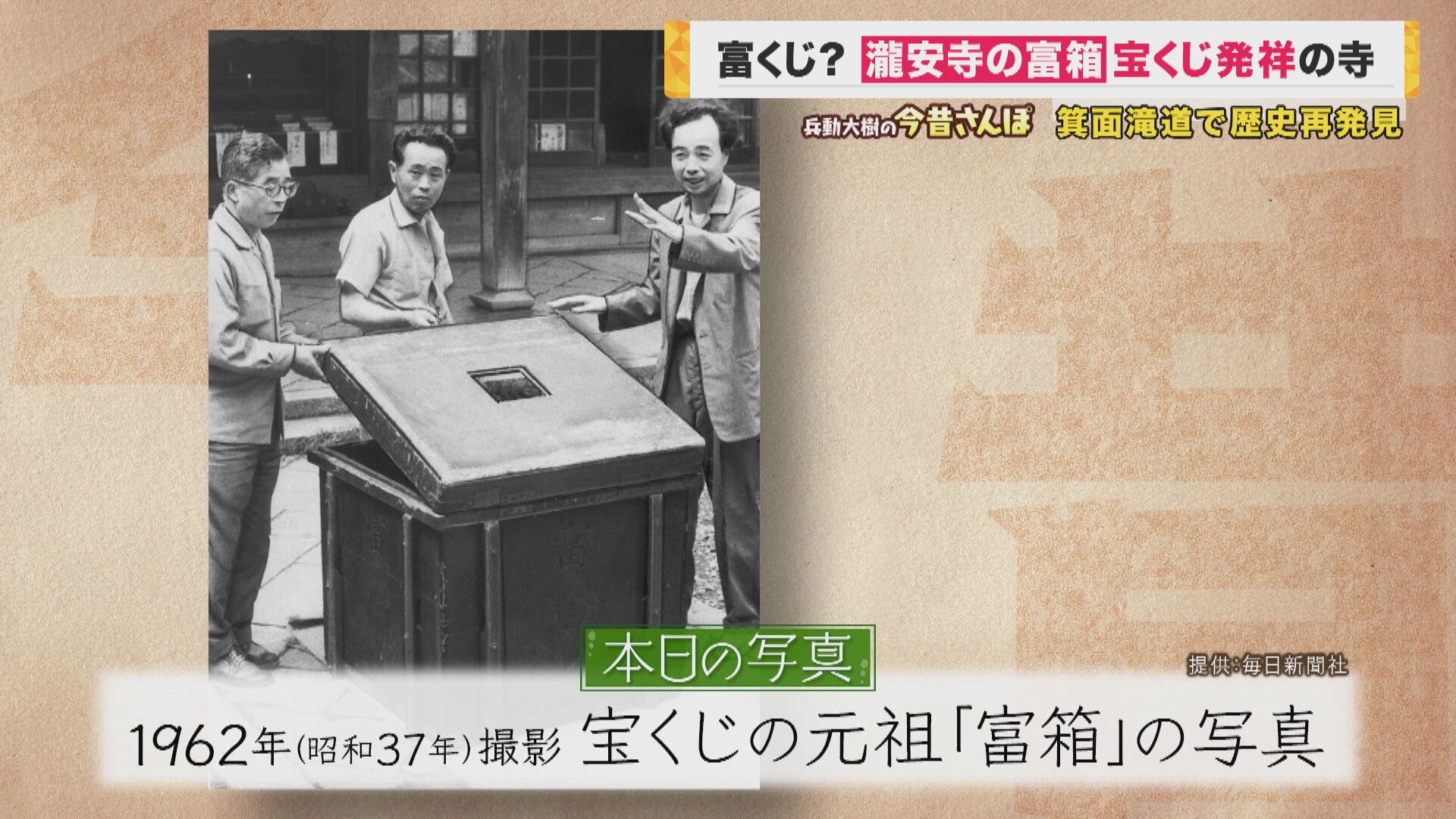

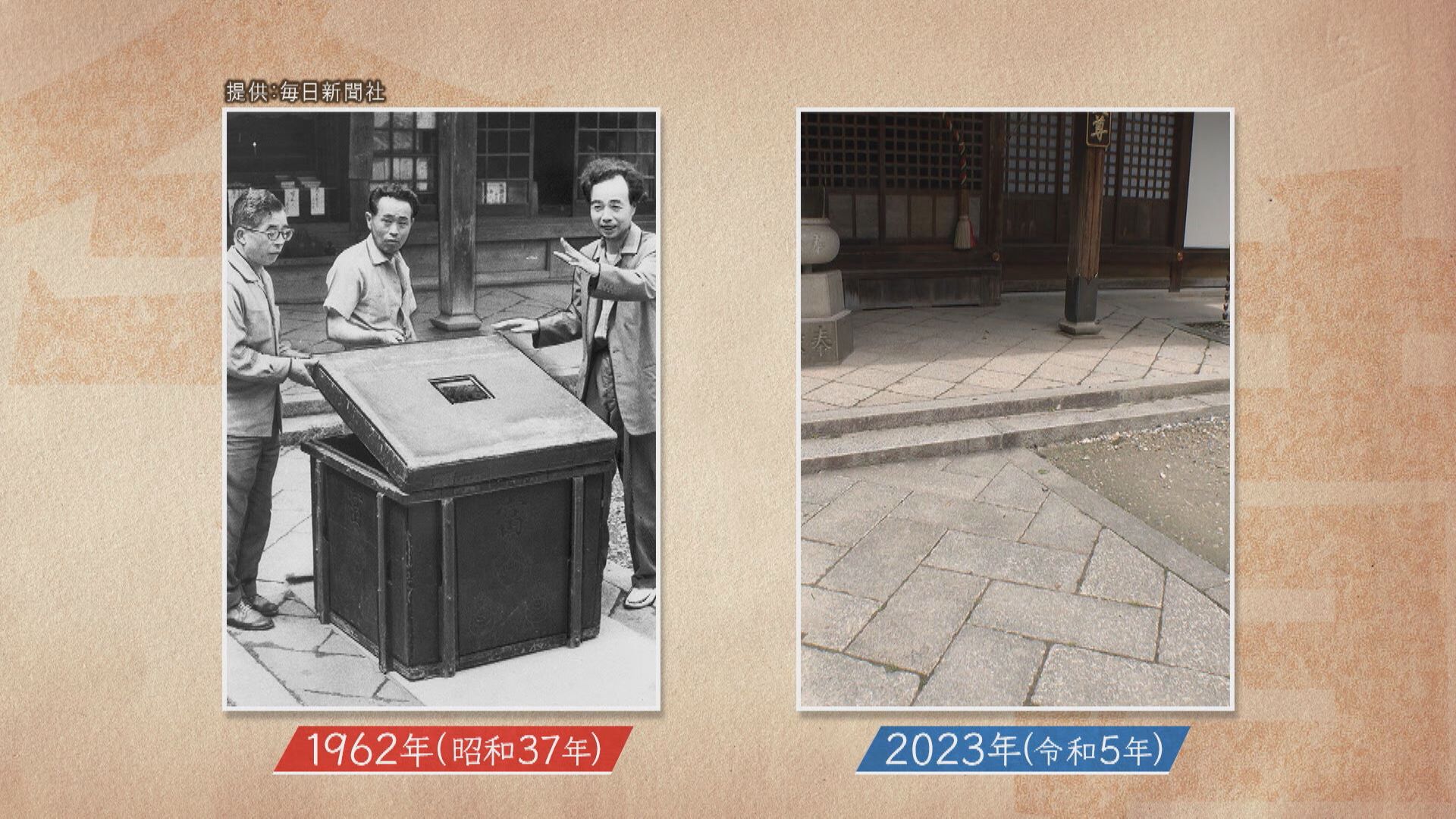

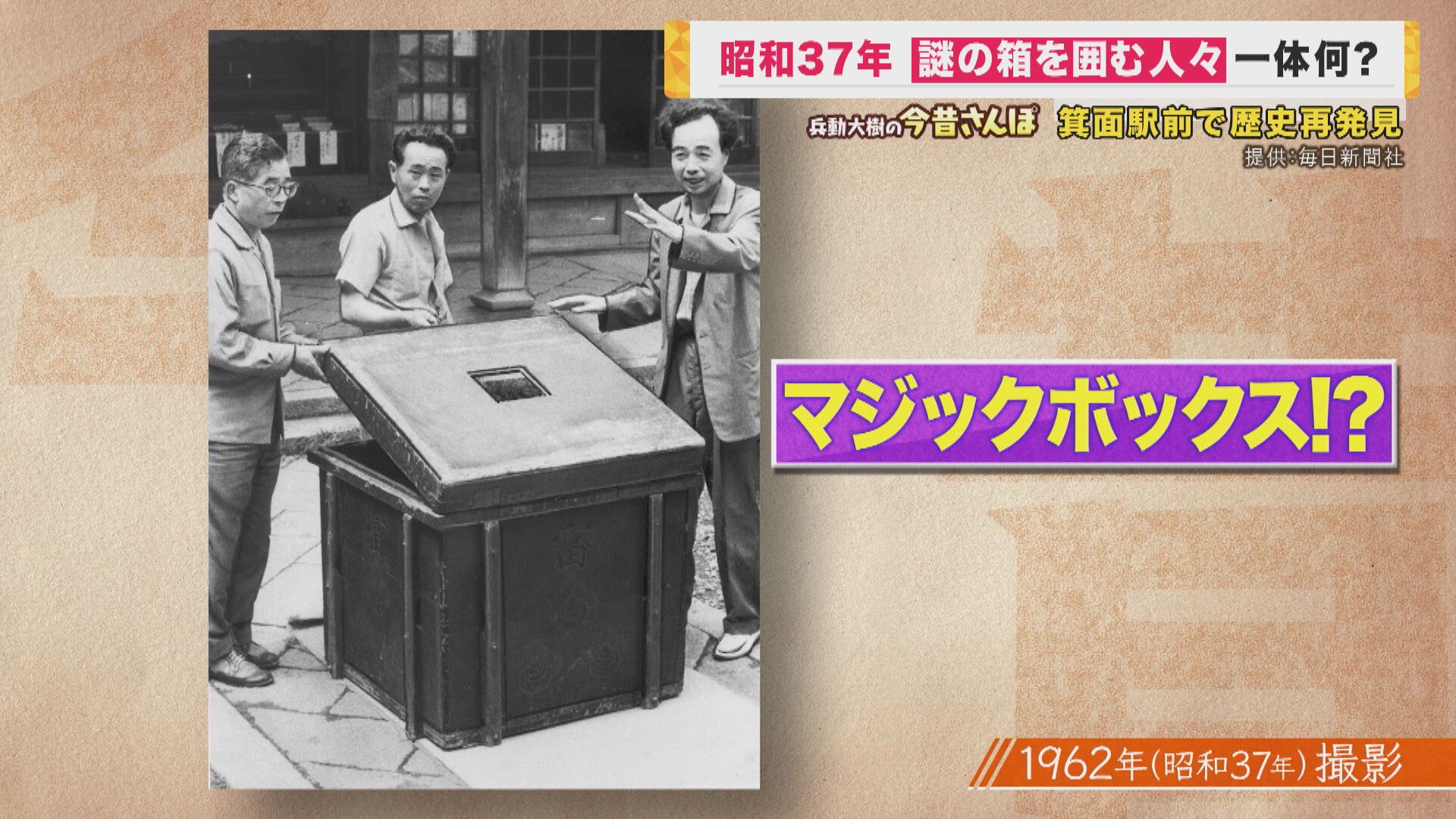

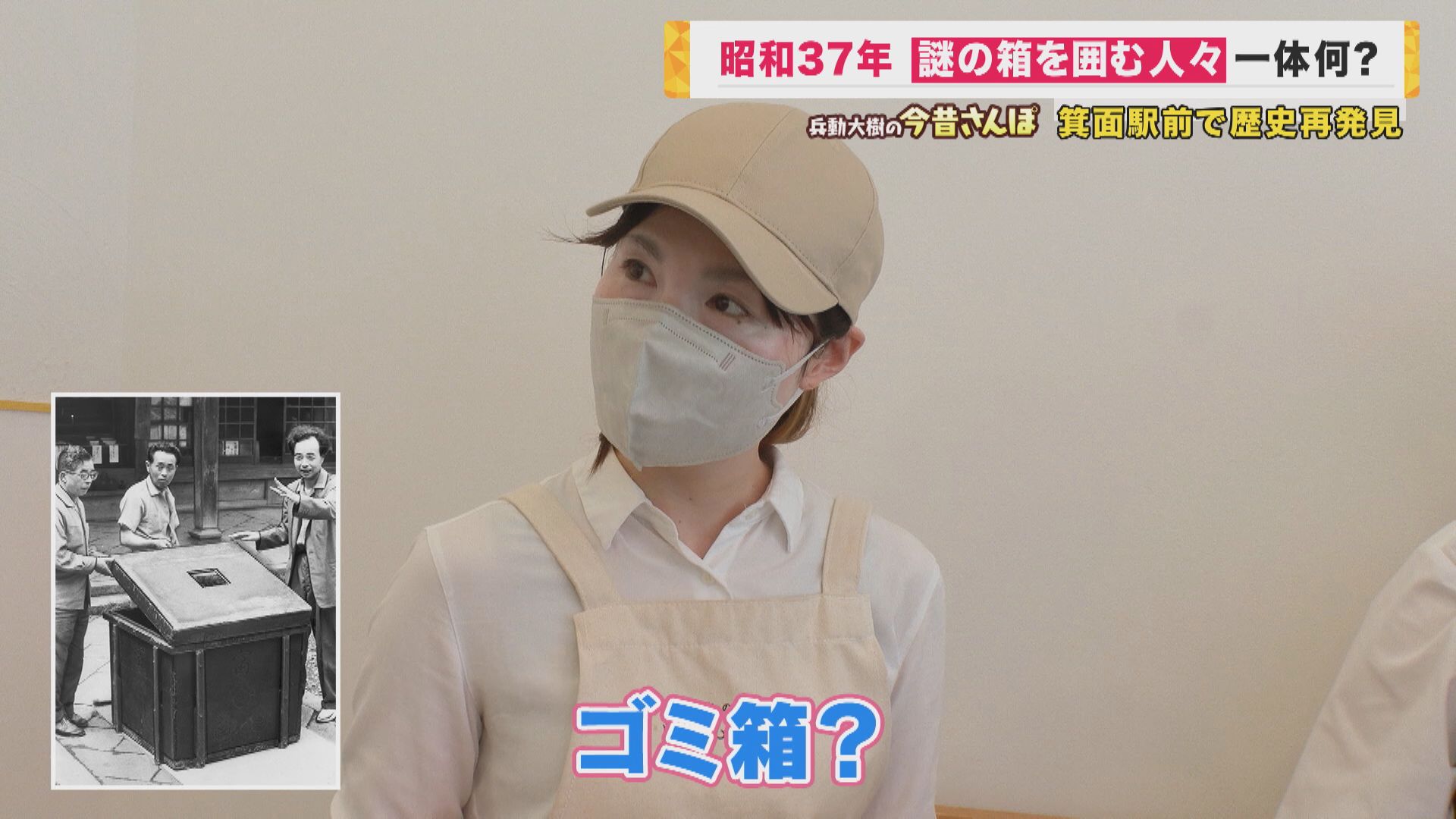

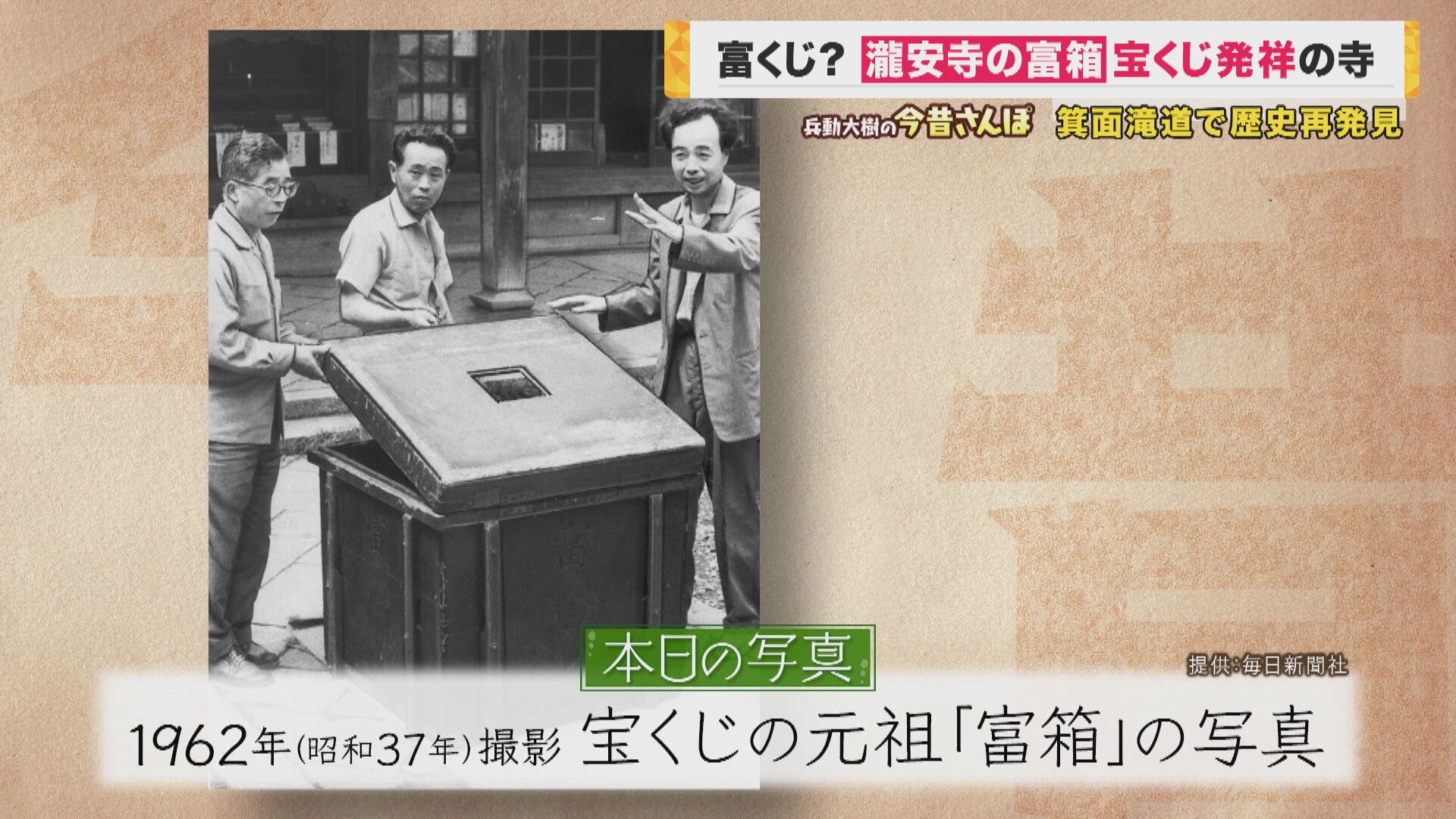

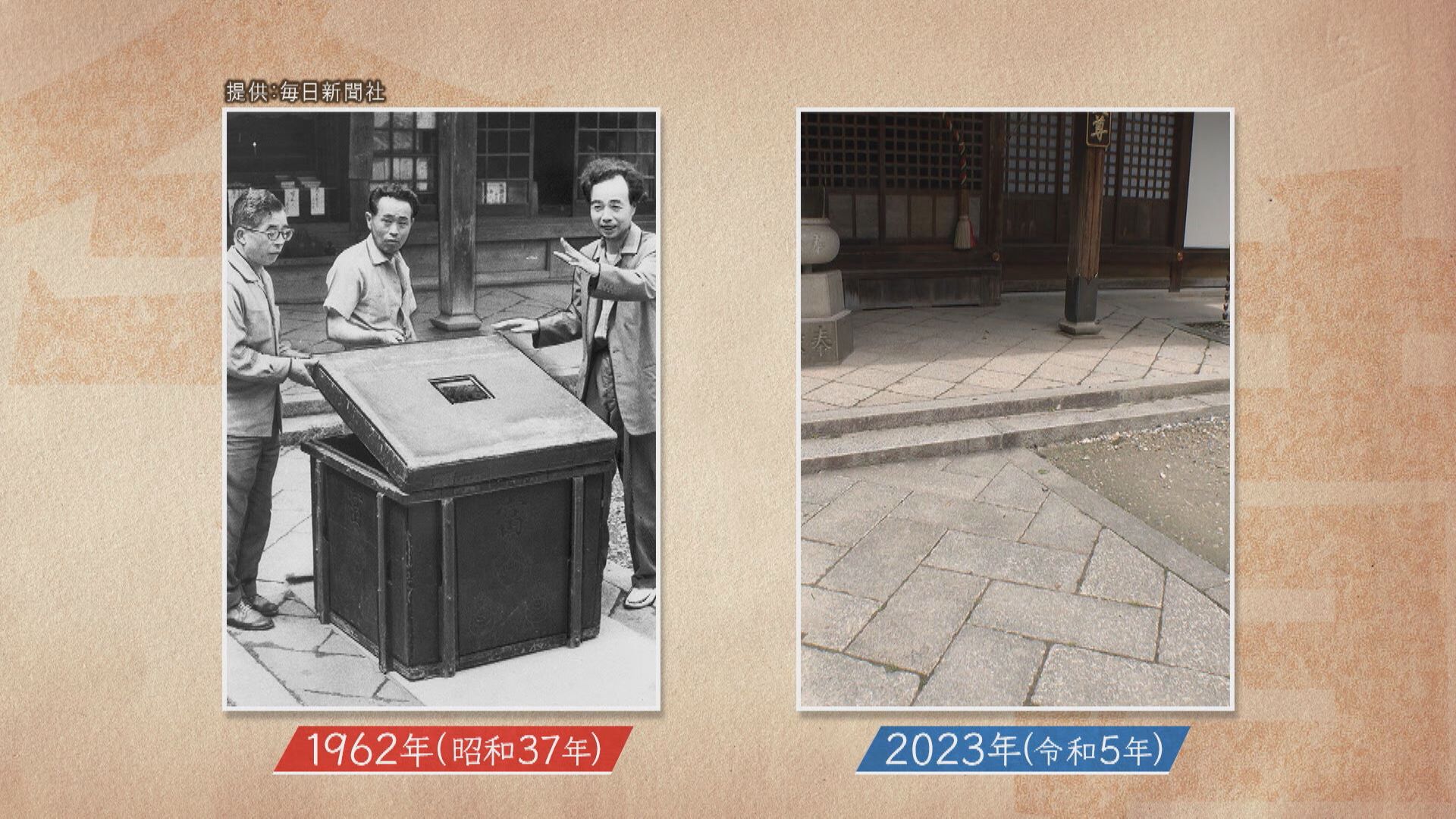

さて、今回の写真ですが…これは1962年(昭和37年)、箕面市周辺で撮影された写真です。一体、どこの風景なのでしょうか。

【兵動さん】

「勝手な想像やで。“さっき入ったおっさんがどうなってるでしょうか?”。マジックのね。おっさんが(箱の中に)入ったんですよ。そこに柱みたいなんが突き刺されて、あれ、おっさん入ってるのに…(と思ったら、中から)女性がパッと出てくる(マジックの)練習。でもこれ、後ろが木造建築の(建物)、石畳とかになってるから、神社、お寺感はある。後ろはね」

■二つの新駅の開業予定で話題に

早速歩きだすと、新食感わらび餅の専門店を発見しました。店内に入ると目に飛び込んできたのは、カップにわらび餅が入っていて、その上にドリンクを入れた「飲むわらびもち」なるメニュー。3種の中から王道の黒蜜をいただきました。

【兵動さん】

「(わらび餅を)ちょっとペースト状にしてくれてるから、口の中で留まってわらび餅のおいしさを遺憾なく発揮してる。黒蜜がめちゃくちゃおいしい!」

新感覚のドリンクを味わいつつ、周辺の商店街について聞いてみました。

【兵動さん】

「歴史ある商店街じゃないですか。でも今こうやって新しいお店も増えてきてるんですか?」

【とろり天使のわらびもち 店員】

「そうですね、結構増えてきてます。ジェラート屋さんとか。お客さんでも、引っ越ししてこっちに来ましたという方、若いご夫婦の方とか(から話を)聞きますね」

【兵動さん】

「電車が延伸するねんね」

箕面市内では、北大阪急行が千里中央から北へ伸び、2024年3月には、新しく二つの駅が開業する予定です。

新駅の周辺には商業施設や図書館、劇場なども予定されていて、今注目の地域となっています。

そんな箕面市ですが、肝心の写真の場所はどこなのでしょうか。

【兵動さん】

「昭和37年の写真なんです」と見せてみると…

【店員】

「え、ゴミ箱?」

【兵動さん】

「ゴミ箱に見えんこともない。僕はマジックの途中かなと思って」

【店員】

「タイムカプセルみたいな感じで宝物入れて」との予想も飛び出しました。

いろいろな想像が膨らみますが、核心をついたヒントは得られず…。道行く人にも声をかけてみました。

【兵動さん】

「こんにちは。暑い中、どちらに?」

【街の人】

「家に帰ります」

【兵動さん】

「地元の方?これって見たことあります?(写真を見せる)」

【街の人】

「いや、分からない。冷蔵庫?でも(後ろは)神社とかじゃないですか?(この辺に神社は?)この滝道に瀧安寺さんとか」

【兵動さん】

「瀧安寺さん目指しながら行きましょうか」

箕面駅から滝へと続く滝道はおよそ3キロメートルあり、地元の方やハイキングを楽しむ観光客でにぎわいます。その滝道にあるという「瀧安寺」に向かいつつ、散策してみることに。

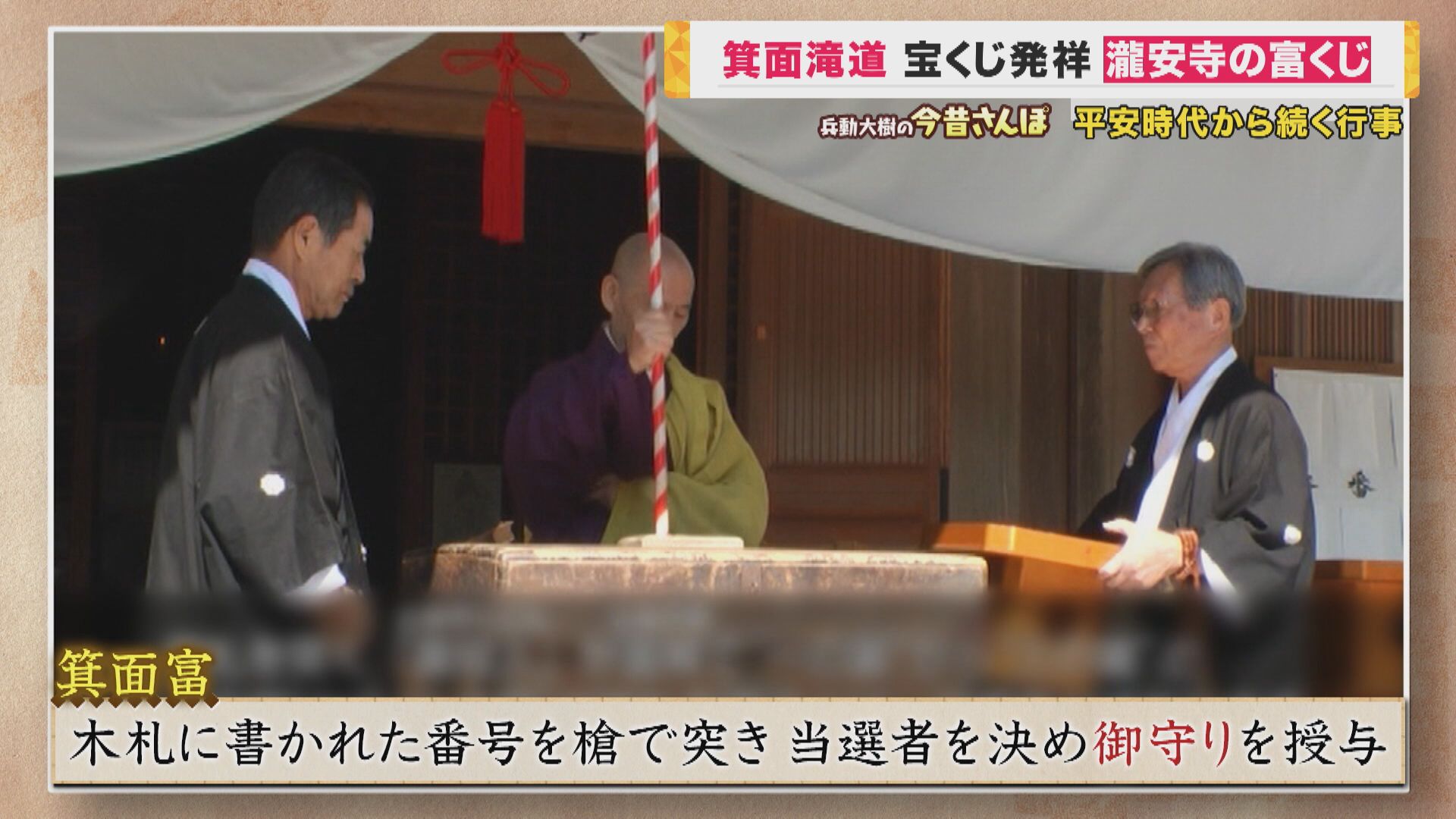

■瀧安寺は宝くじの元祖といわれる“富くじ”発祥の地

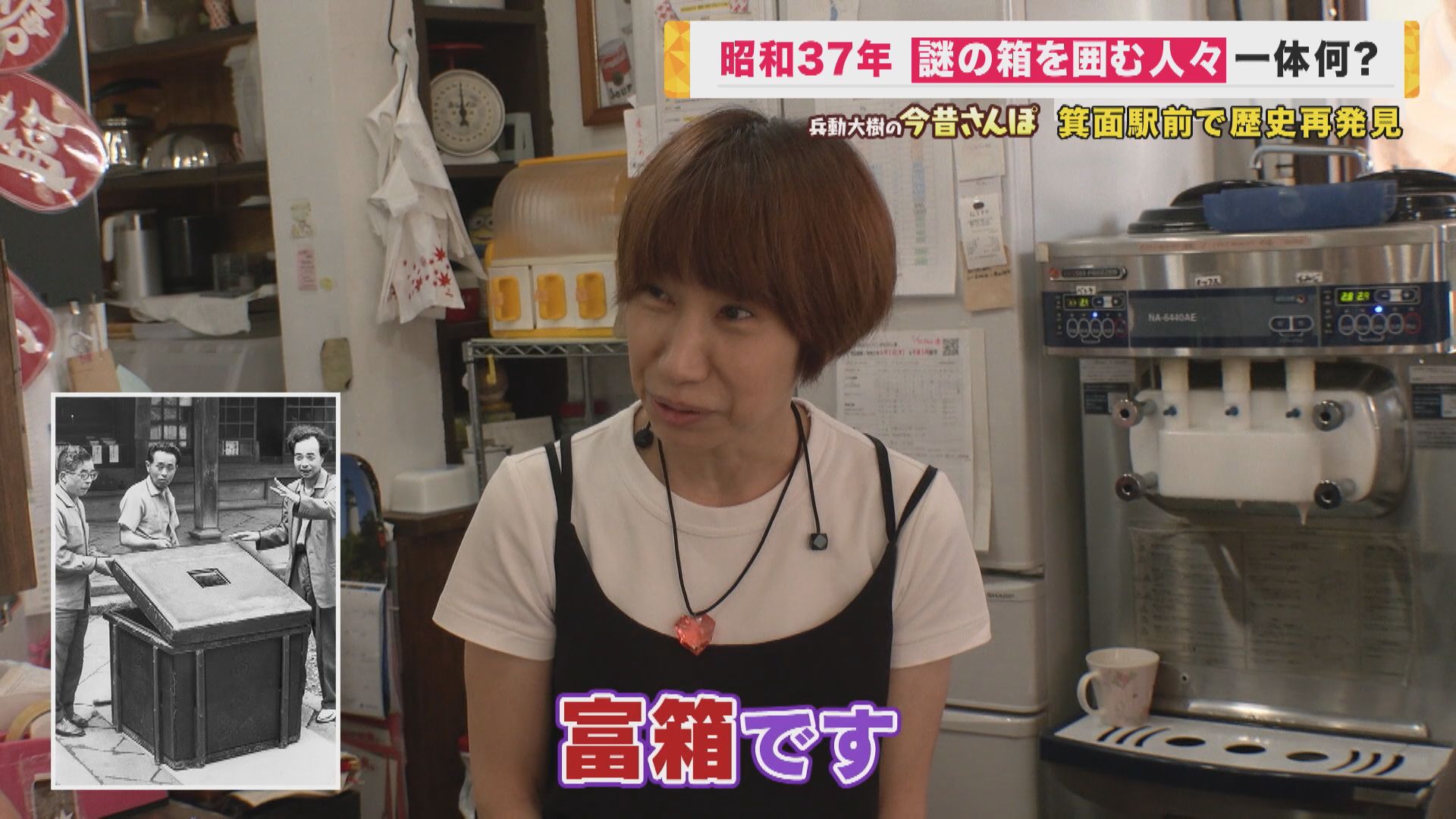

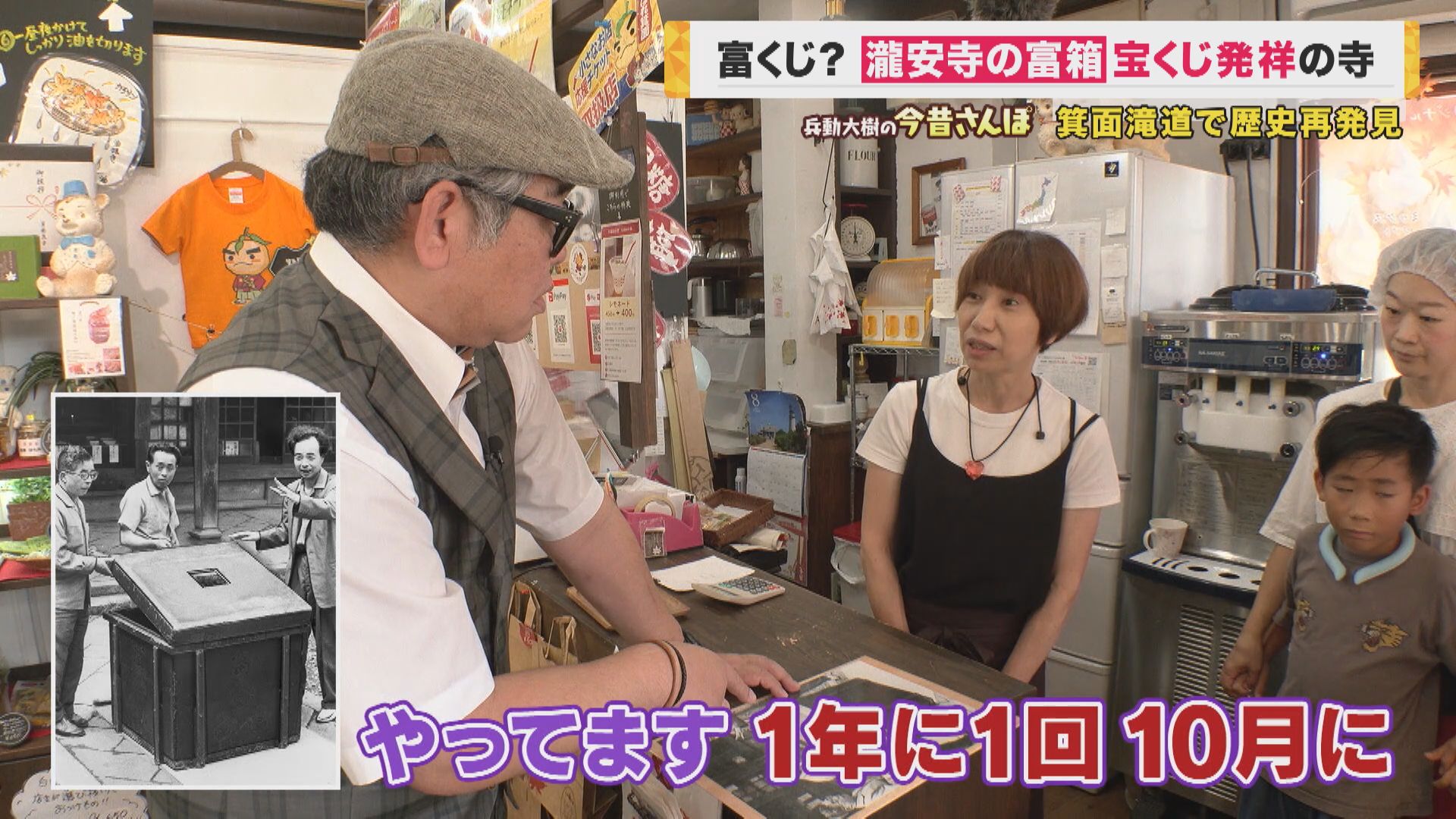

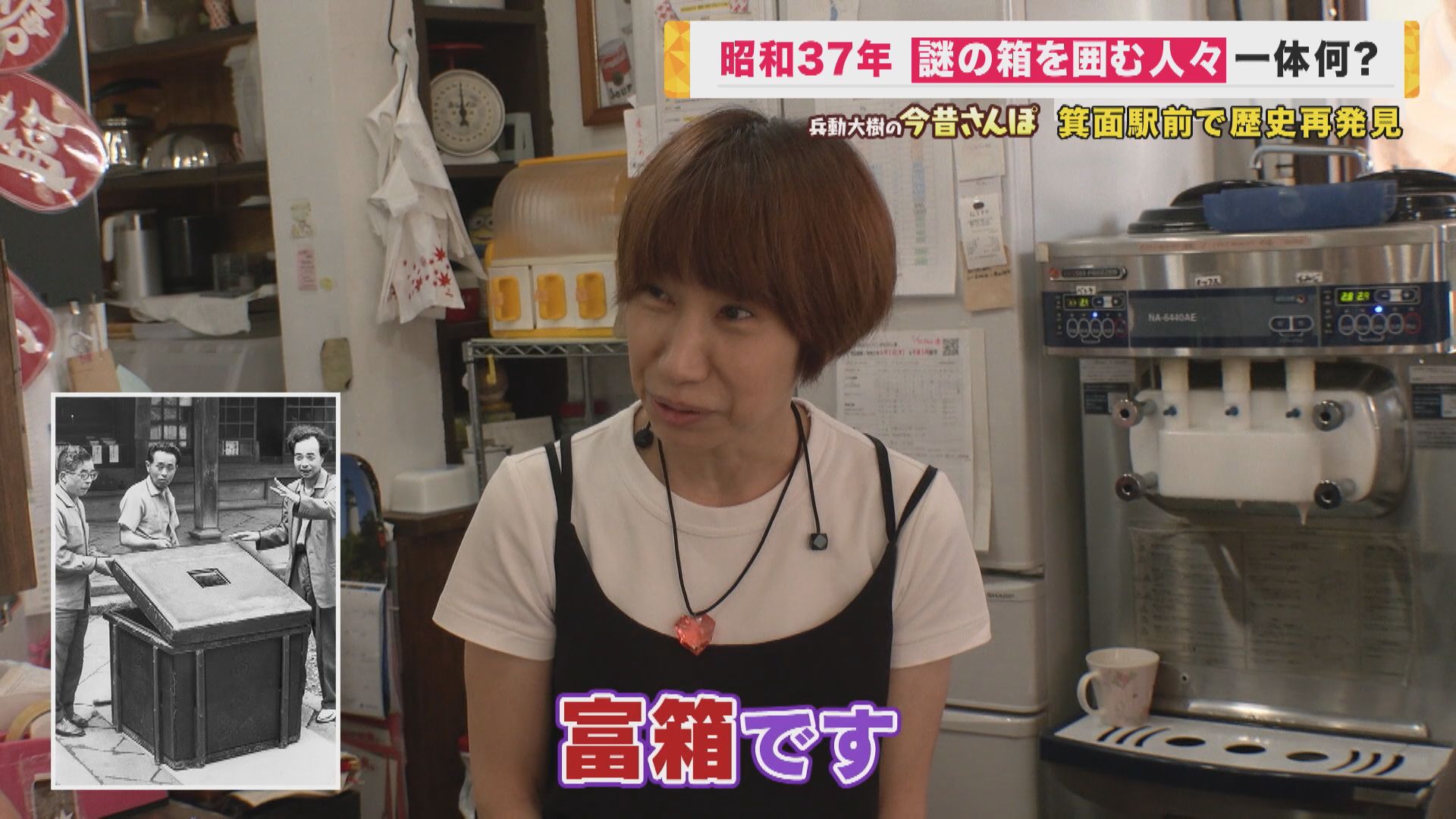

道中でカフェを見つけ、店内に入るとソフトクリームを味わうお客さんの姿が。奥様たちから大人気の兵動さん。ここで地元の方に写真を見てもらうと…。

【久国紅仙堂 Cobeni店 店長 久国香保里さん】

「見たことあります。富箱です、富札を入れる箱。(富札とは今でいう宝くじのような?)そうです。瀧安寺さんというお寺がこの上にあるんですけど、宝くじ発祥のお寺って言われてます」

今では番号が振られたくじを購入する宝くじが一般的ですが、かつてはこの「富箱」の中に「富札」を入れ、引き当てる手法が使われていたのです。

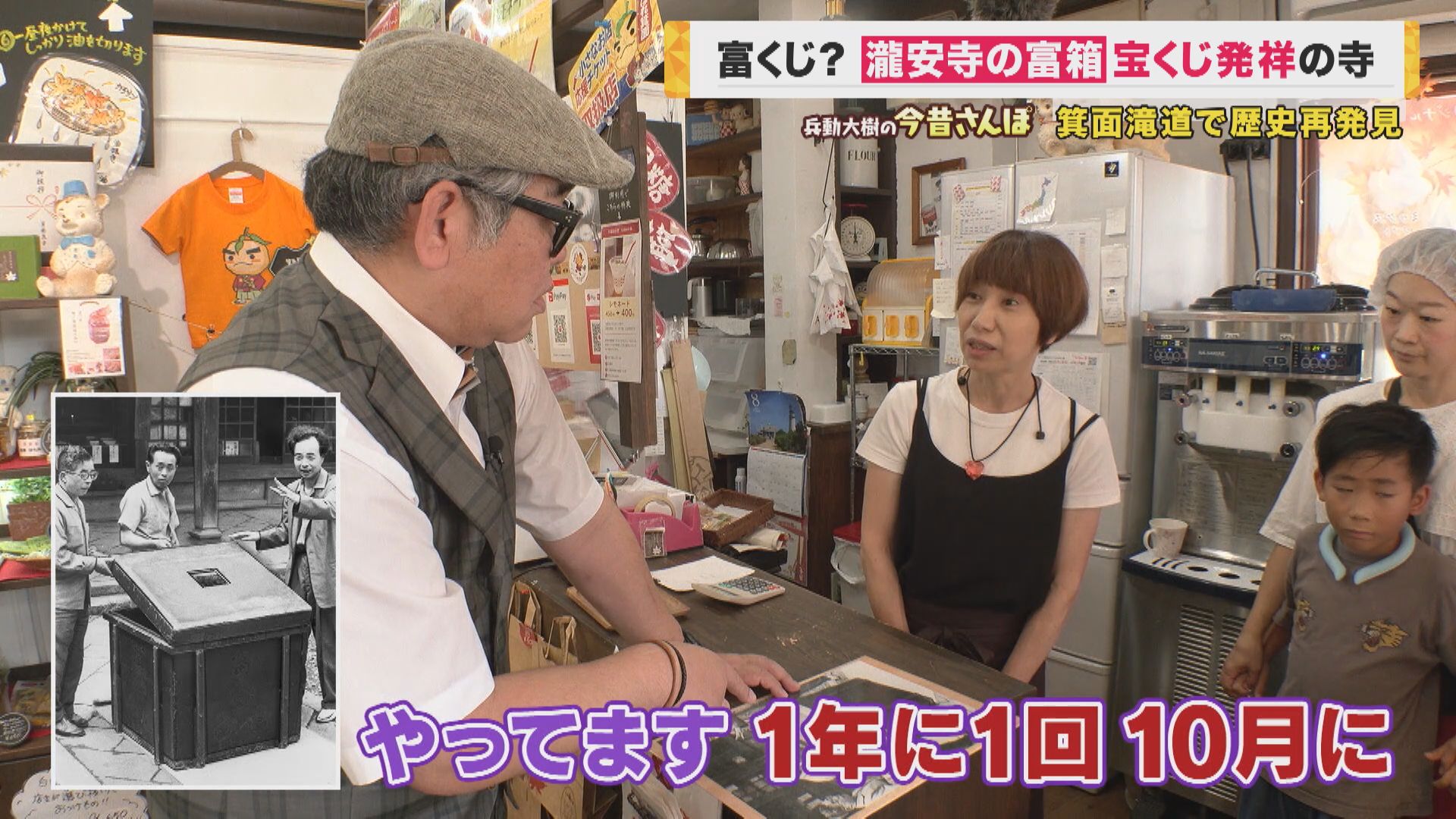

【久国さん】

「今も使われているかと思うんですけど。(富くじは今もやっている?)やってます。1年に1回、10月に。」

【兵動さん】

「じゃあ、ここずーっと上がっていっていろんなお店入って聞いていくと、それぞれ皆さん富くじの思い出があるってことですか?」

【久国さん】

「あると思いますね」

さらに歩いていくと、もみじの天ぷらのお店を発見。試食させていただきました。

こちらは創業120年以上の「みのお一の橋」。小学生の頃から紅葉の天ぷらを揚げているというお店の方に、富くじの思い出を聞いてみました。

【みのお一の橋 東 美代子さん】

「お正月に富くじがありましたから、仕事帰りに行ったんですよね。で、引いて、当たって。昔は千両箱をいただいて。(富くじが当たったんですか?)当たりました。千両箱当たって。銀行の定期の券が千両箱の中に1000円分入ってました」

【兵動さん】

「なんで瀧安寺さんが富くじ発祥の地になったのか、そこまでは分からない?」

【東さん】

「そこまでは分かりませんね」

「富くじ」の発祥の経緯について瀧安寺を訪ねてみることに。平安時代から続く富くじの秘密とは?

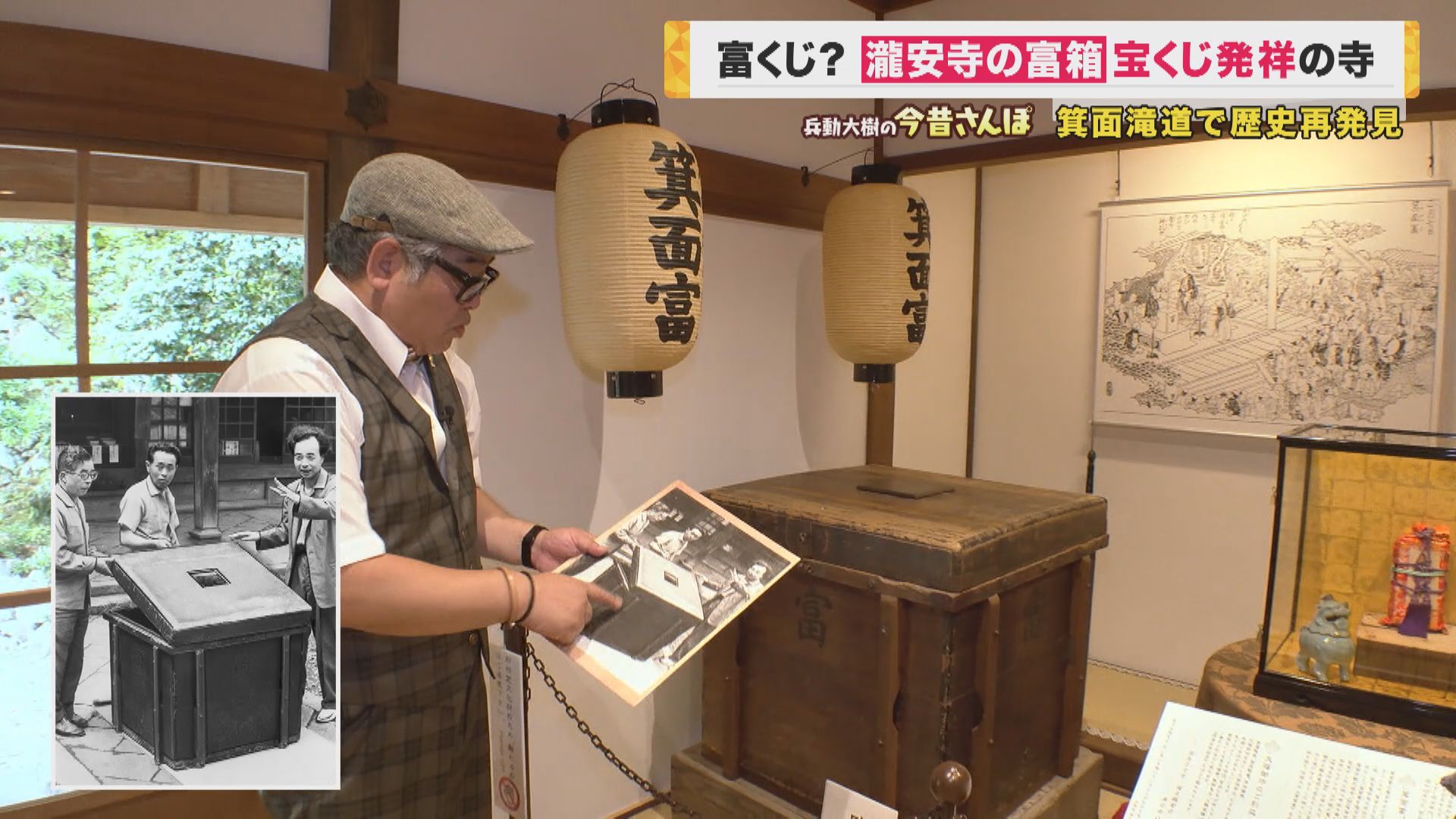

瀧安寺に到着し、宝くじの元祖となる「富箱」の写真を住職に見せてみると…。

【瀧安寺 住職 山本昌弘さん】

「(写っているのは)当寺だと思われます」

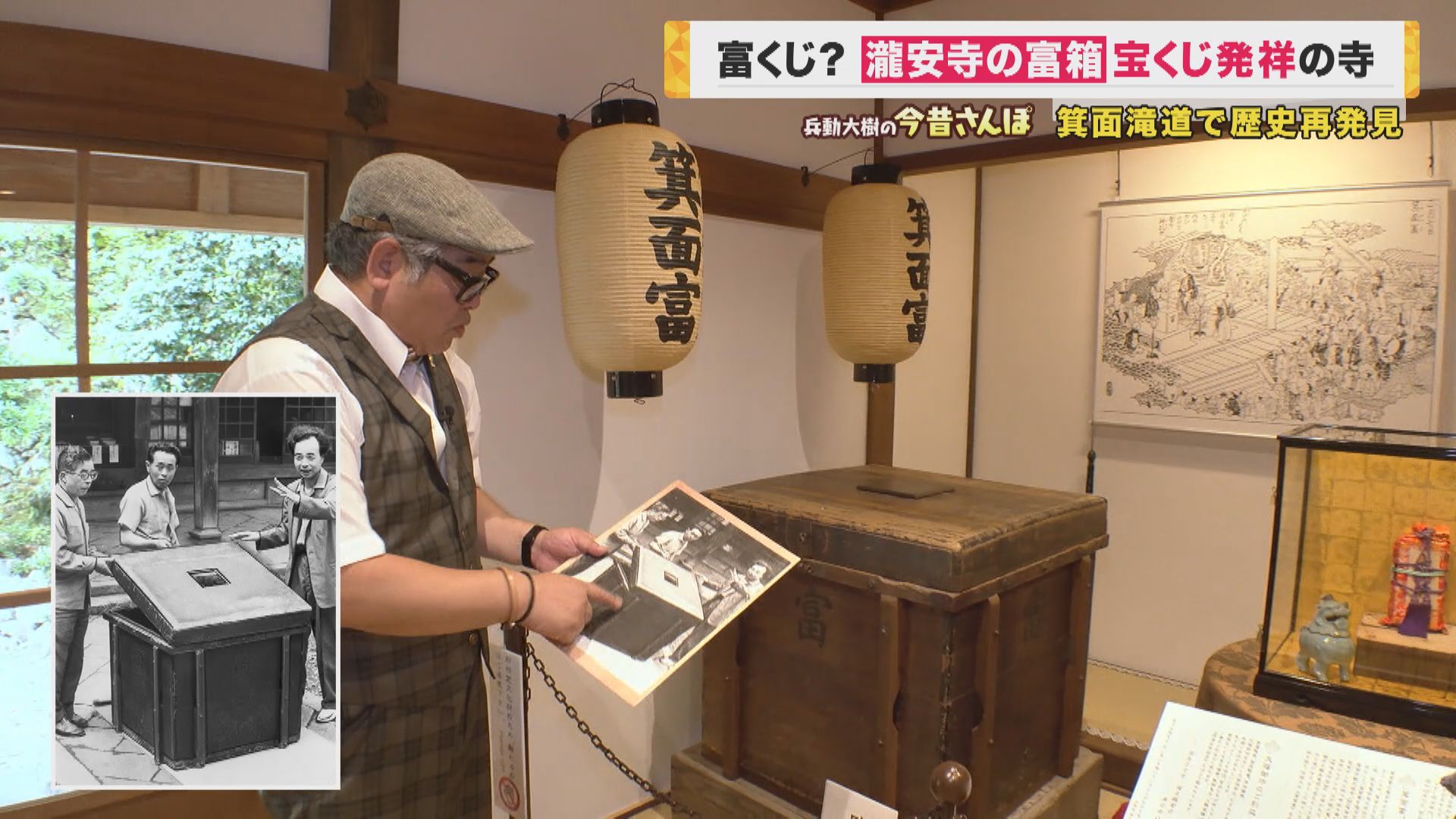

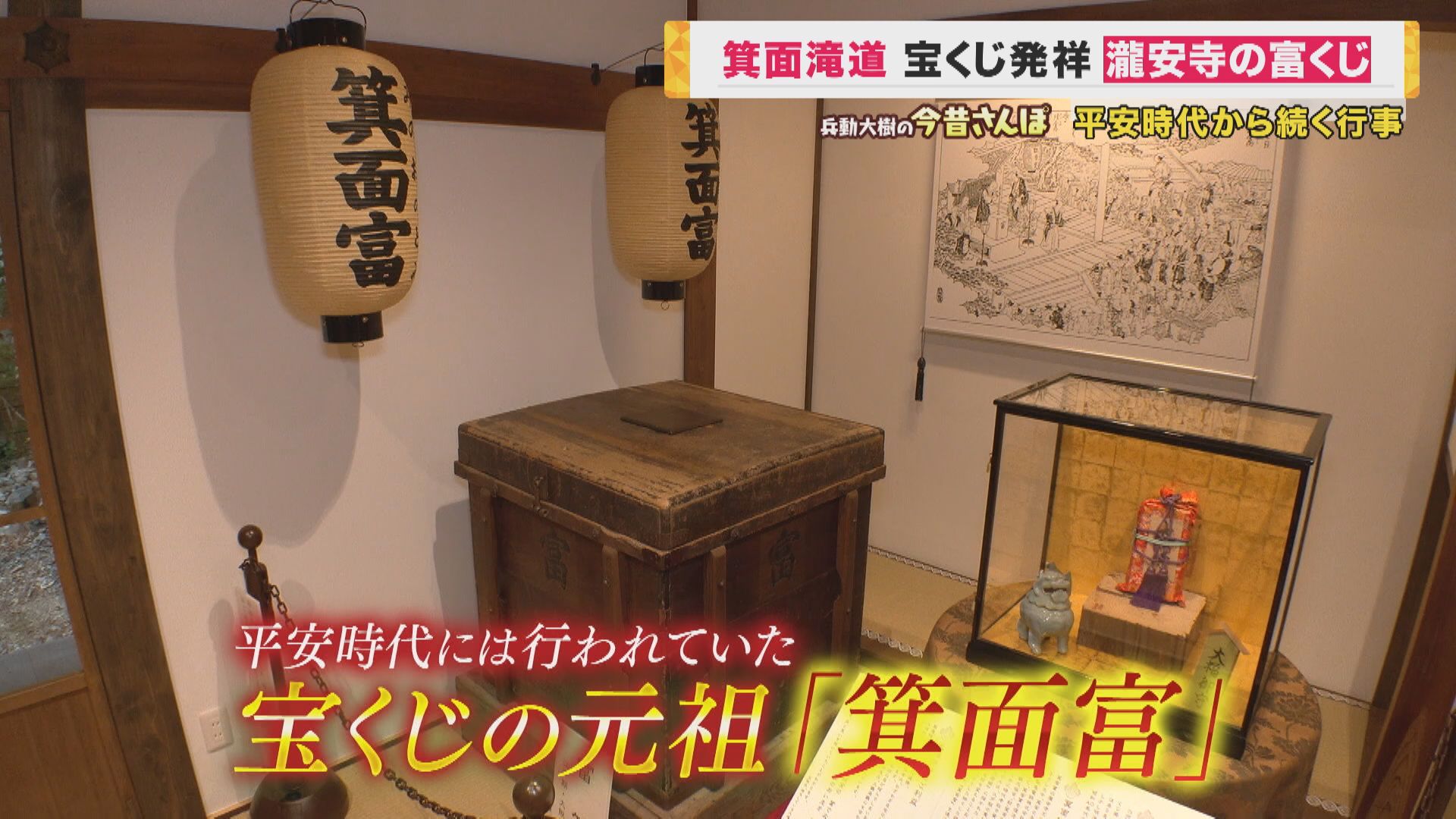

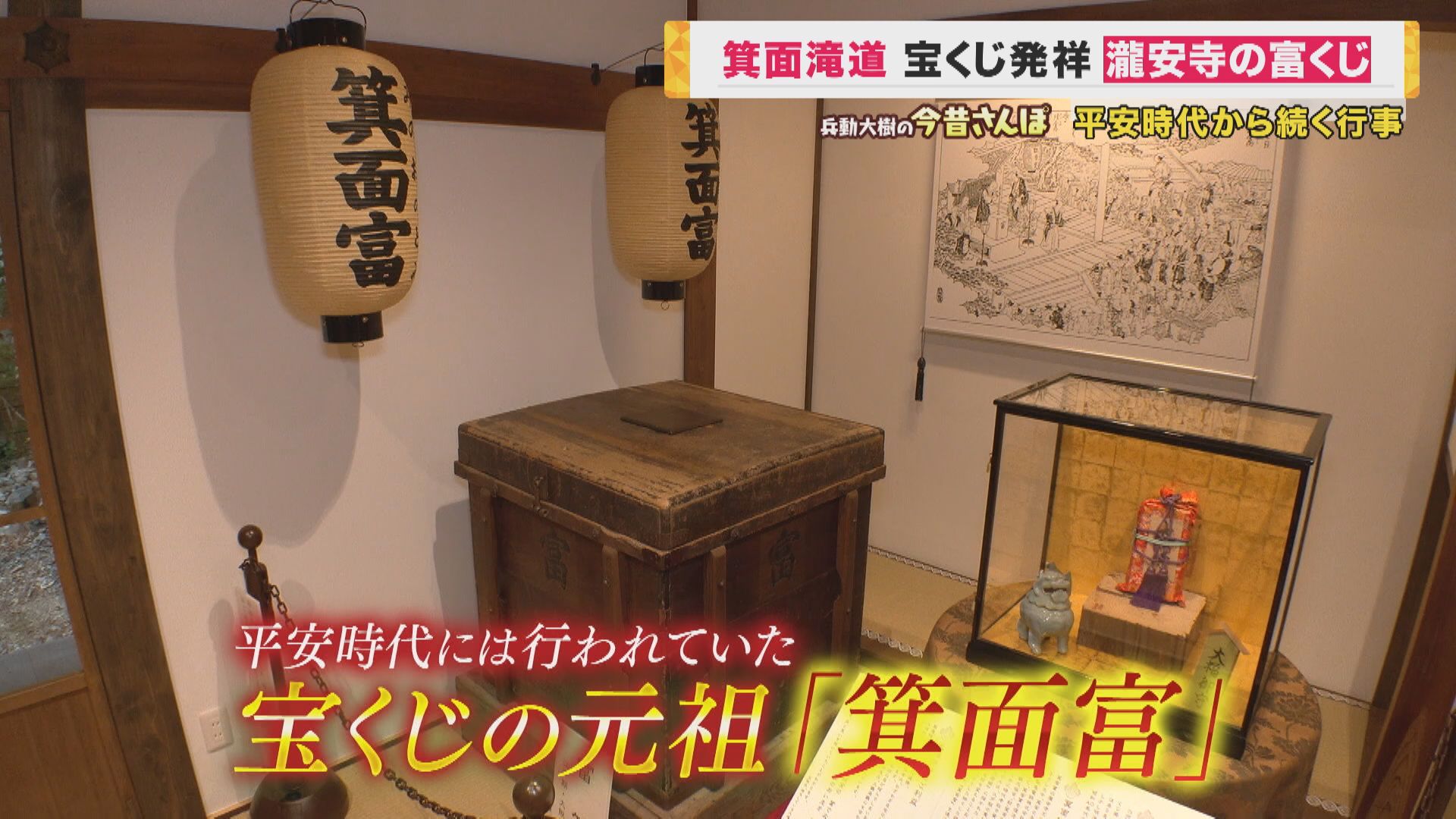

1400年以上の歴史があるとされる瀧安寺が「富くじ」の発祥とされ、現在も「富箱」が展示されているということで、見せていただきました。

展示されているのは江戸時代の富箱だそうです。なぜ瀧安寺で富くじが始まったのか、尋ねてみました。

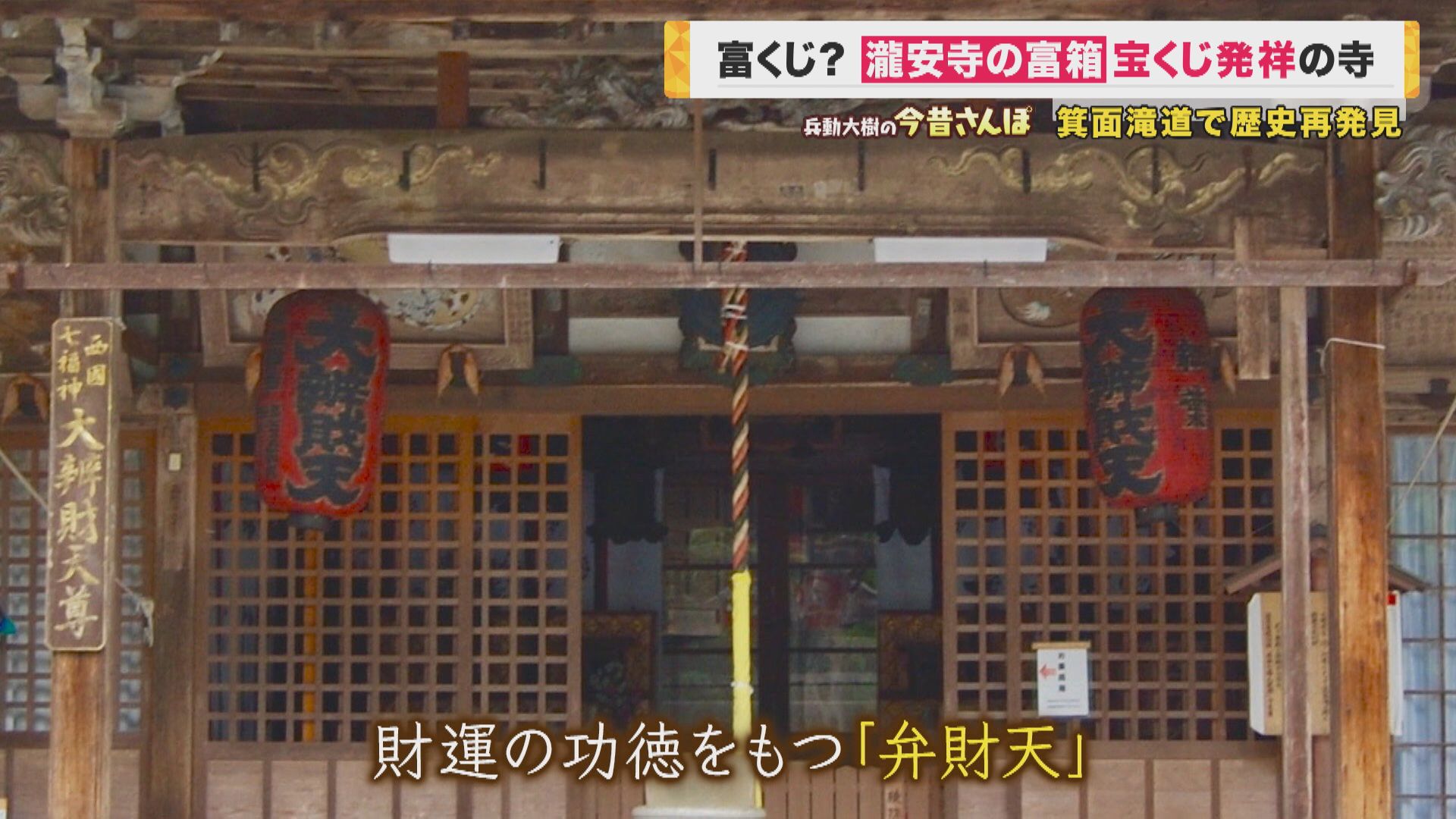

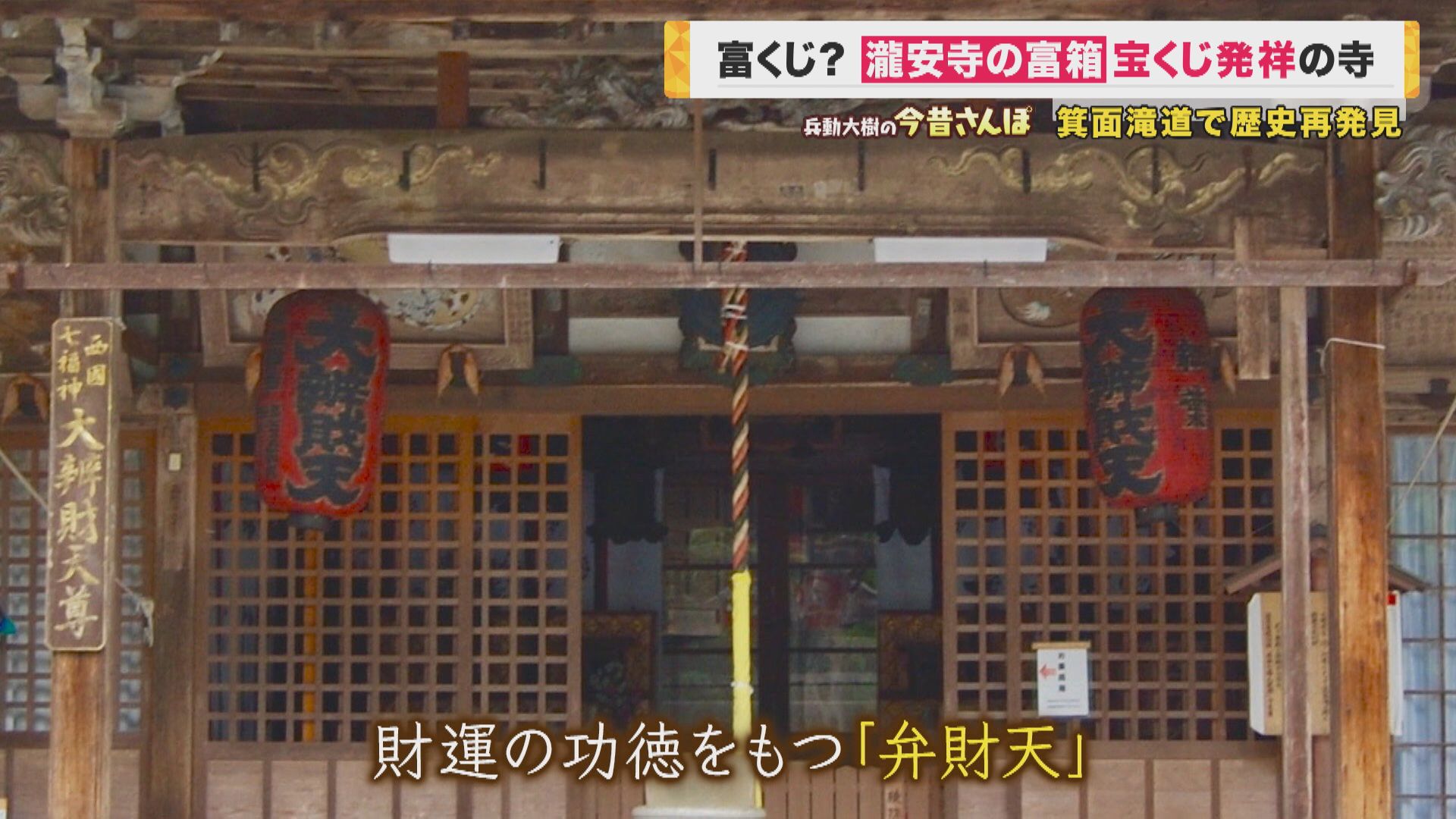

【山本さん】

「(瀧安寺の)ご本尊が弁財天という女性の神様なんですけど、財運の功徳がございまして。そうしたところから(富くじが)考えだされたのではないかという説がございます」

宝くじの元祖とされる「箕面富」。当時はお正月の参拝客が名前を書いた木札を箱に入れ、それを3回突き、3人に「福運」を授けたことがはじまりとされています。その後、金銭と結びつき、徳川幕府が禁止令を出したそうです。

しかし、お寺や神社だけは修繕費用のため「富くじ」の販売が許可され、天下御免の富くじ「御免富」と呼ばれていたのだそうです。

【兵動さん】

「参加はどうやってできるんですか?」

【山本さん】

「小さなお守りを購入していただいたら、参加券をお渡ししております」

【兵動さん】

「ほんで、これで突くんですか?」

【山本さん】

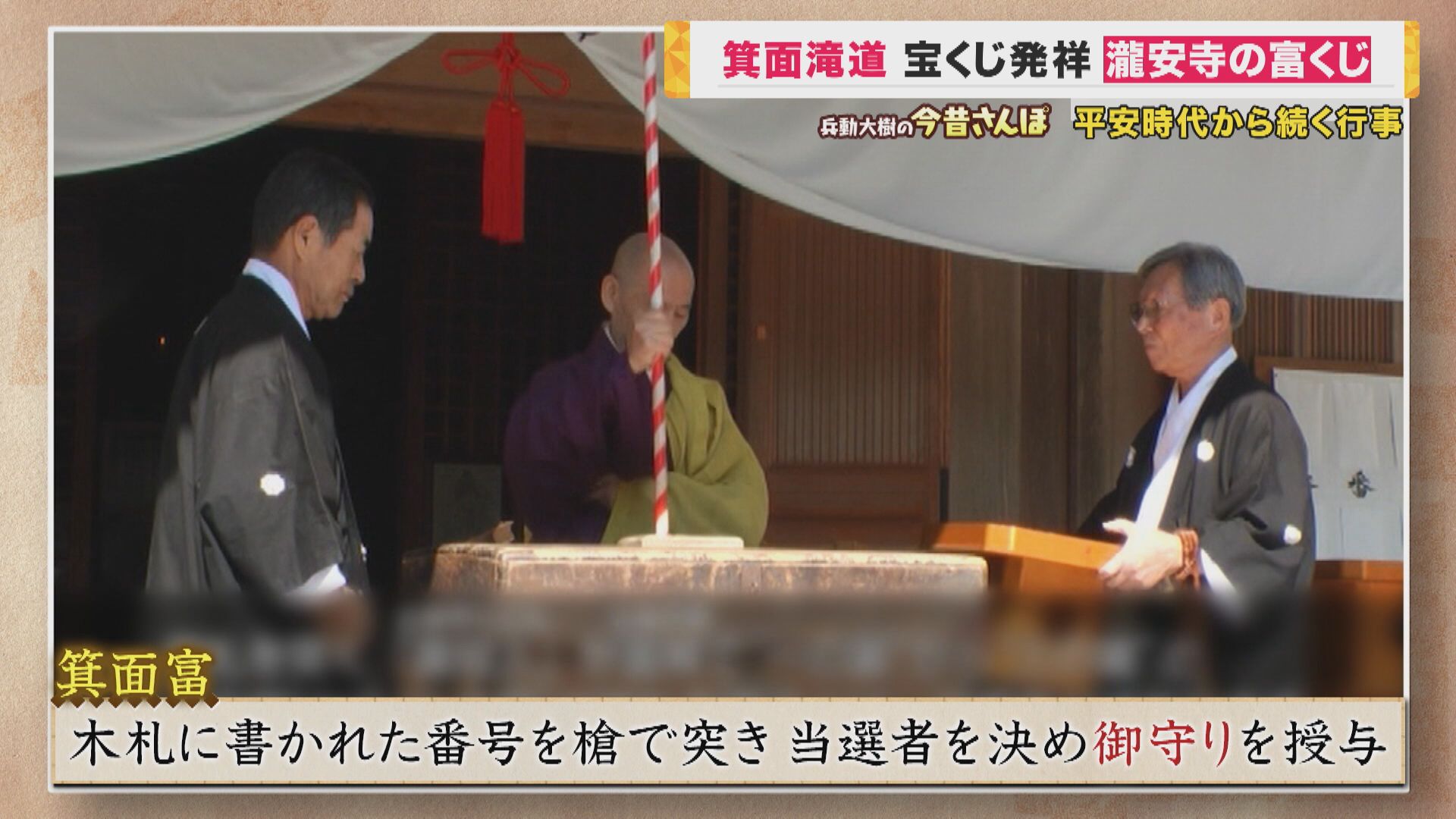

「そうですね。(富箱の)上から槍で突くんですね」

木札に書かれた番号を槍で突いて当選者を決め、御守りを授与するそうです。

【兵動さん】

「抽選のやり方は江戸時代と一緒ってことですか?」

【山本さん】

「古式に則った形で実施しています。現在は10月10日に実施しております」

箕面富は観音堂というお堂の前で実施しているそうですが、観音堂を2002年10月10日に再建したことから、その日が吉祥ということで10月10日に行うようになったとのことです。それまでは正月に行われていたようです。

2008年まではお菓子や地元の特産品が景品でしたが、現在は3つの「弁財天大福守」が授与されます。

【兵動さん】

「(弁財天大福守が)めっちゃ欲しいんですけど、販売してないんですか?」

【山本さん】

「はい、残念ながら…」

【兵動さん】

「1万までやったら出します!」

【山本さん】

「参加してください」

富箱を見せてもらったところで、写真の場所へ案内していただきました。

【兵動さん】

「はい、チーズ。宝くじの発祥のお寺。今年もまた10月10日に皆さんどうでしょう。お守りをいただいて、運試ししていただきたいと思います。ありがとうございました」

(関西テレビ「newsランナー」2023年9月22日放送)