かつてシェア97%を誇った『つまようじ』と黒文字が特産品の大阪・河内長野 豊臣秀吉も飲んだとされる「日本酒のルーツ・天野酒」の酒蔵も【兵動大樹の今昔さんぽ 関西テレビ「newsランナー」】 2024年07月12日

【兵動さん】「今回は河内長野駅前からスタートです。南海と近鉄が乗り入れているのかな?便利やね。大阪の古くからのいい空気感のある街です」

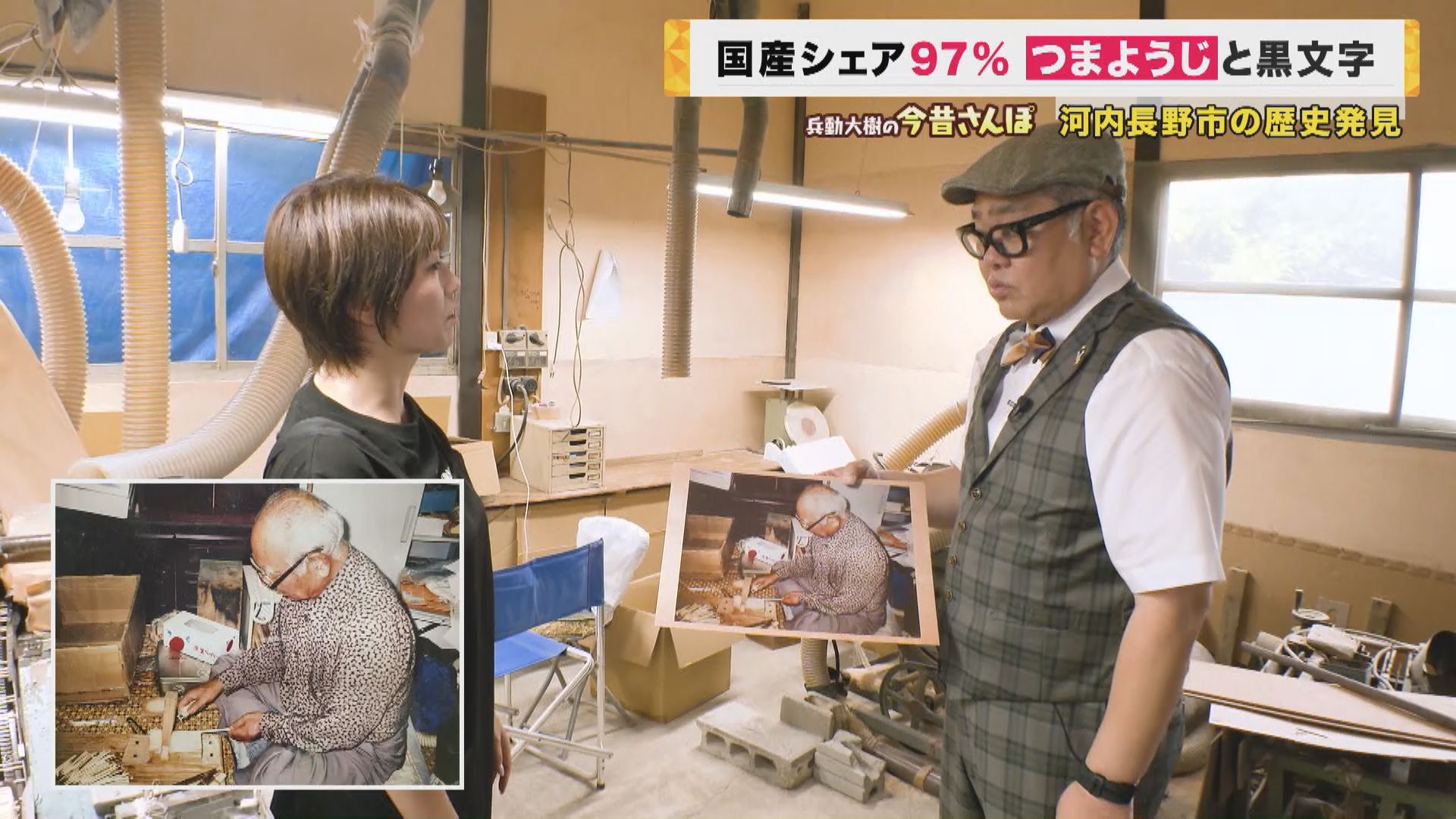

■何かを作る職人さん?

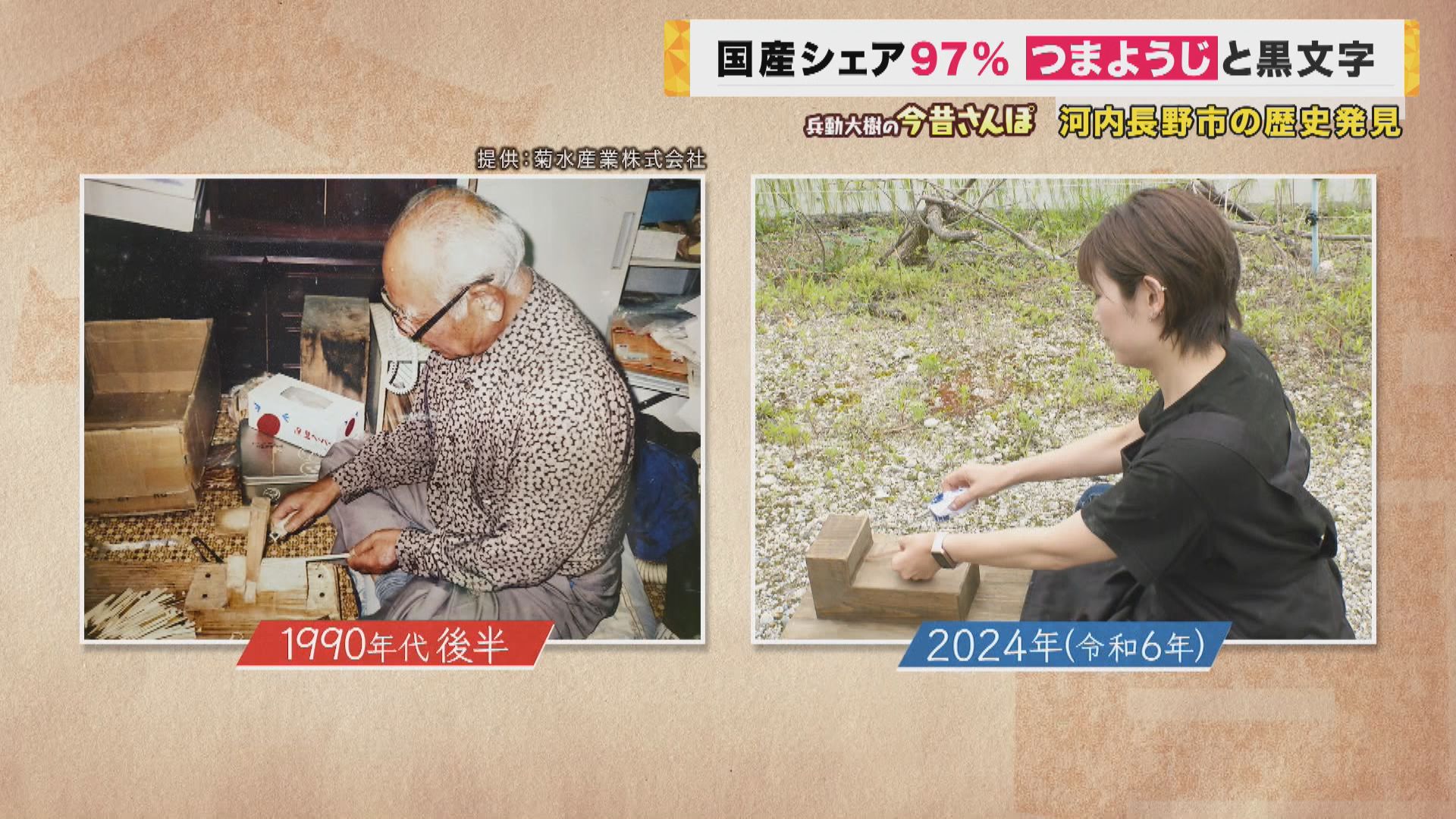

これは1990年代後半、河内長野市内で撮影された写真です。どこの風景か分かりますか?

【兵動さん】「いつ?っていうか、誰?職人さんが何かを作っている。何を作っているんやろう、これ。何か持っていて、棒みたいなのがある。どこ?誰?何?」

いつも以上に困惑気味の兵動さん、早速聞き込みしてみます。

【兵動さん】「こんにちは。女子会ですか?ランチ?何食べたんですか」

【街の人】「女子会です。今日はね、南フランスの家庭料理」

ランチを楽しんできたという女性3人組に写真を見てもらいます。

【兵動さん】「昔の写真を持って(歩いて)同じところ行くんですけどね」

【街の人】「おまんじゅう食べる時の?」

【街の人】「黒文字?」

【街の人】「黒文字や」

【兵動さん】「黒文字は河内長野では有名ですか?」

【街の人】「そうですね。つまようじが有名やから」

【兵動さん】「つまようじも有名ですか?」

【街の人】「有名ですよ。河内長野は」

さらに他の人にも聞いてみようと歩いていると、ベビーカーを押す女性2人を見つけました。

【兵動さん】「ちっちゃ!何歳?」

【街の人】「9カ月。(Q.お名前は?)まなとです」

【兵動さん】「まなとくん。かわいらしいなぁ」

声をかけたところ、泣き出してしまいました。

【兵動さん】「ごめんな、泣かせてもうて。…もし良かったらこの写真見てもらってもいい?泣いているところ悪いんやけど。黒文字って有名?」

【街の人】「つまようじとか有名やから…」

【兵動さん】「つまようじはやっぱり有名ですか。この辺でね、古い通りって、商店街でもいいんですけど」

【街の人】「こっちか、こっちの『天野酒』さんとかがあるところの通り」

【街の人】「高野(こうや)街道」

【兵動さん】「天野…?」

【街の人】「私のお父さんがそこで働いている」

【兵動さん】「ということは(まなとくんの)おじいちゃんやね?おじいちゃん訪ねに行こう」

教えてもらった方へ歩き出します。

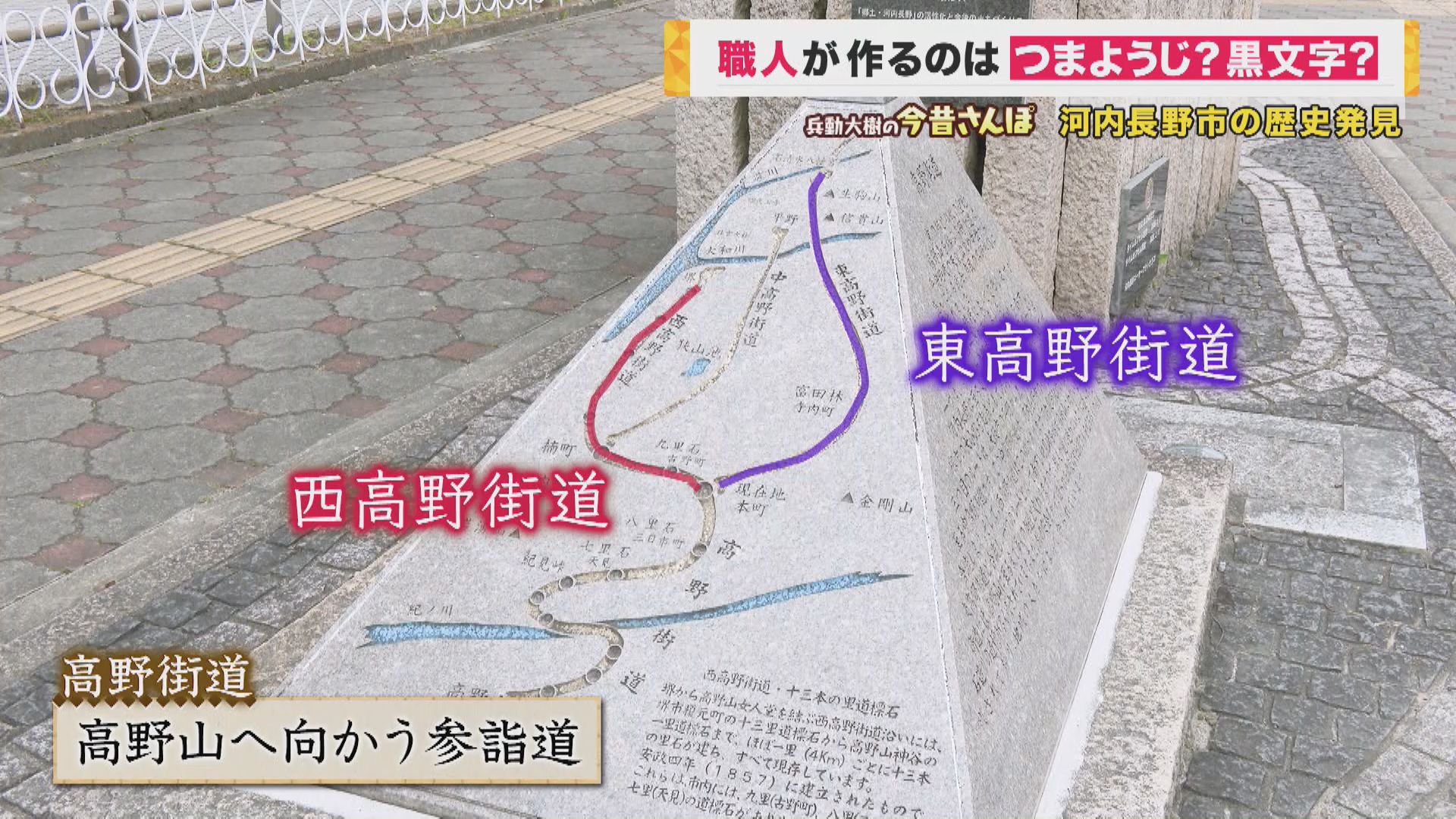

【兵動さん】「すごいな、電話ボックスが覆われていると思ったら『高野街道』やって」

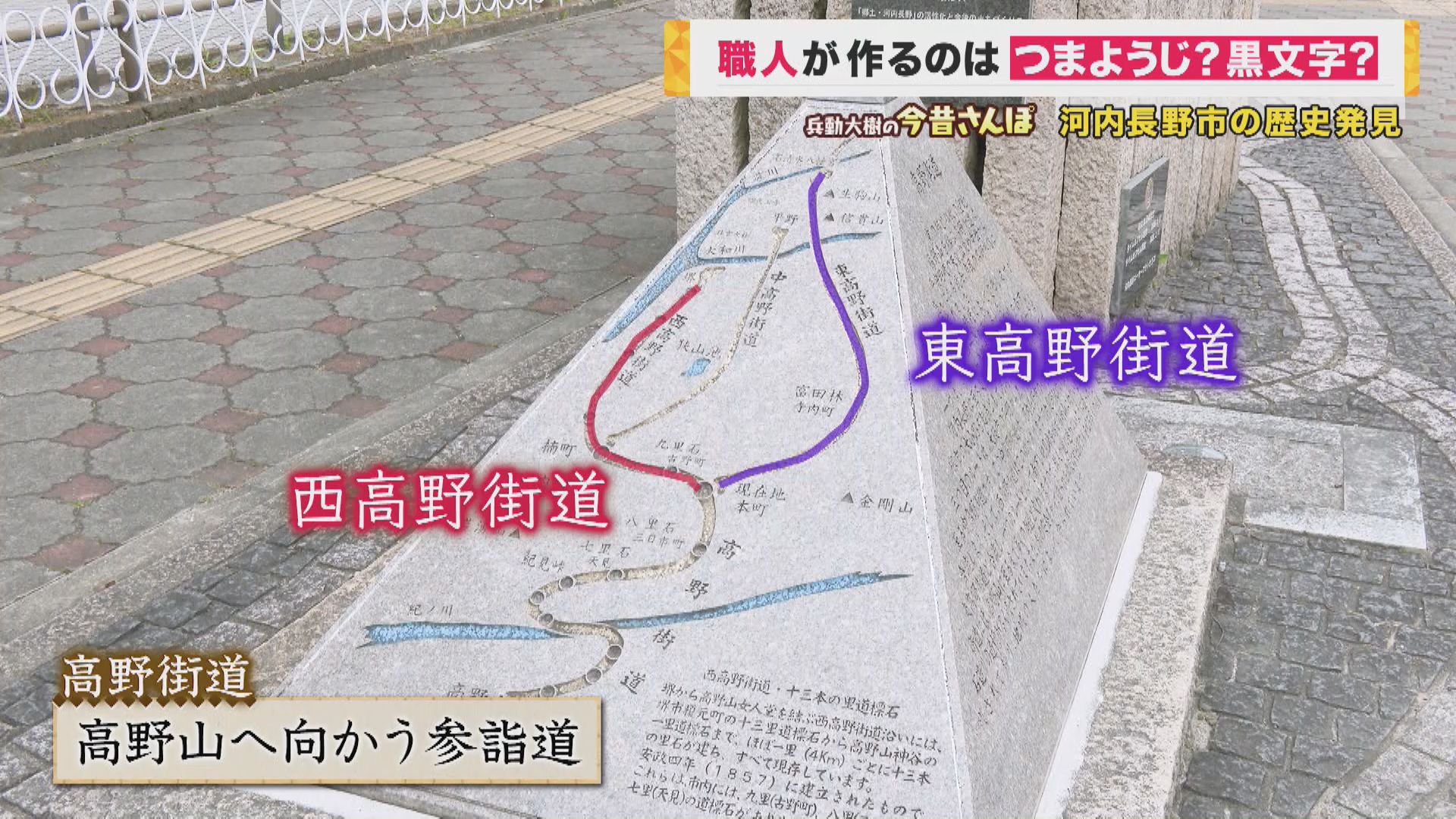

石でできた細い柱のようなもので囲われた電話ボックスを発見。そこに先ほど聞いた「高野街道」の文字を見つけました。高野街道とは、高野山の参詣道となる街道。

京都からの東高野街道と、堺からの西高野街道があり、河内長野市は2つの街道の交わる位置にあるんです。

【兵動さん】「(地図をさし)現在地がここや。そこからずーっと行ったら高野山。(地図では)簡単に描いているけど、だいぶ(距離)あるで、これ」

■300年以上続く酒蔵で「日本酒のルーツ」を味見

再び歩き出した兵動さん。

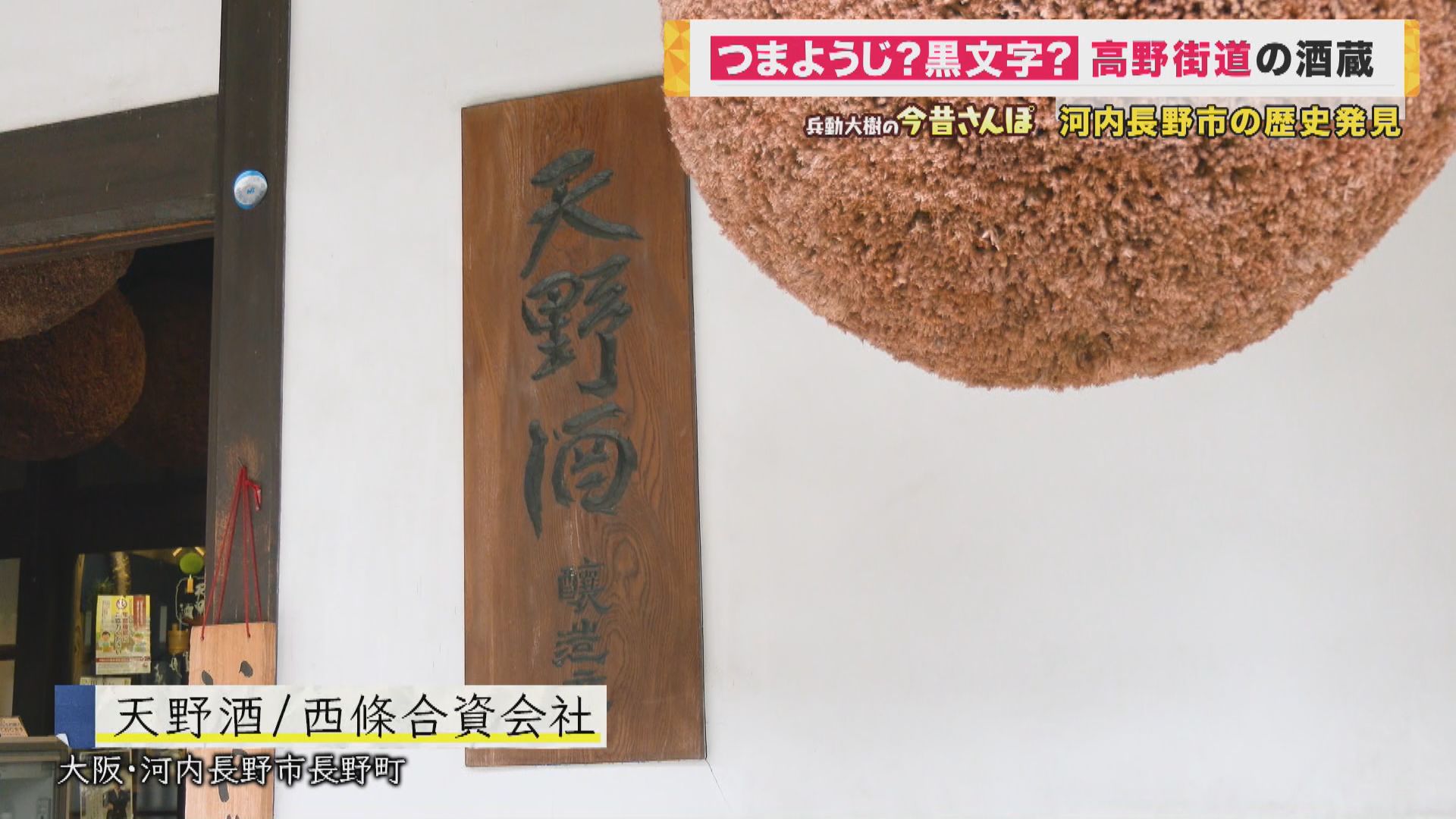

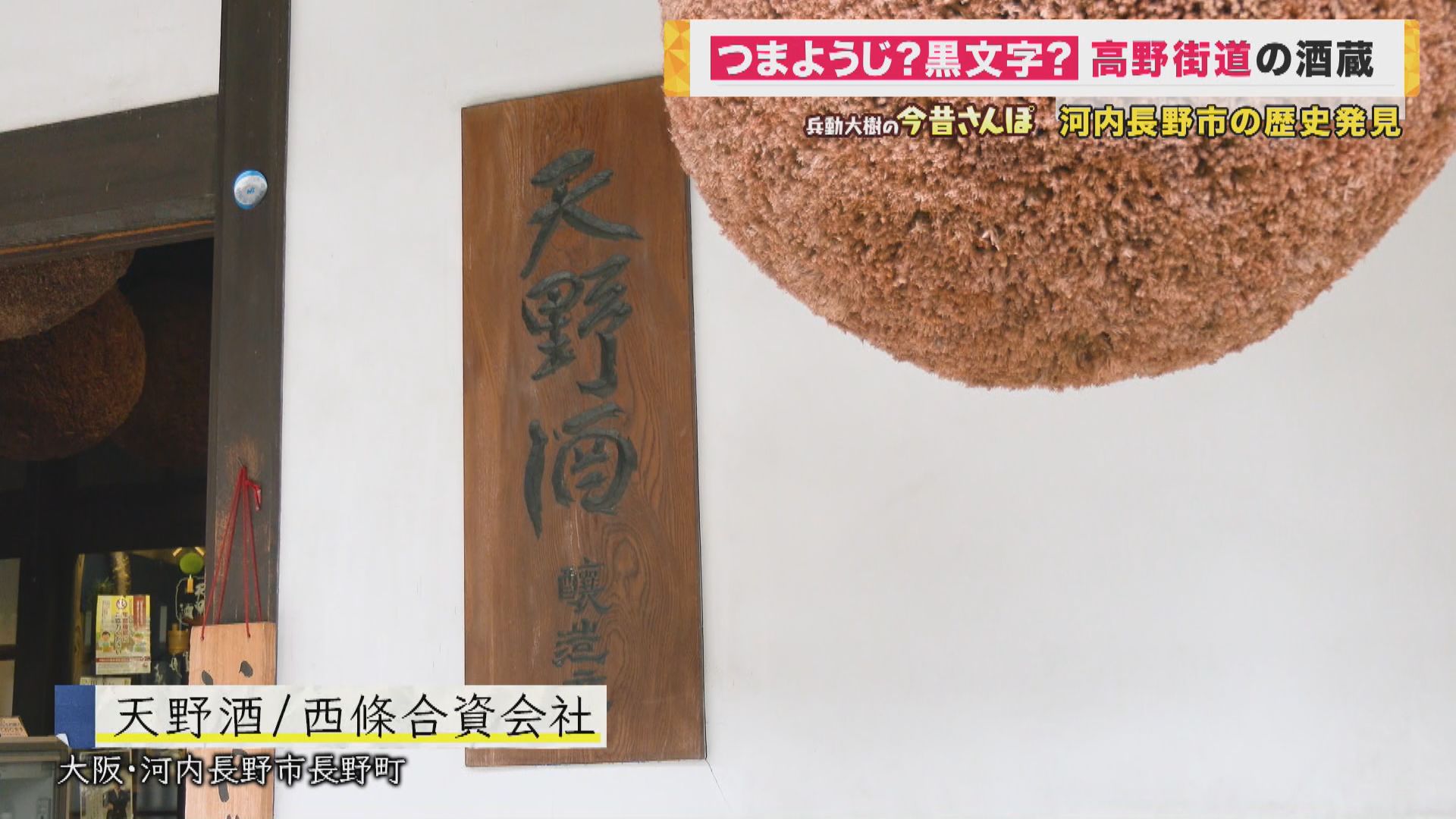

【兵動さん】「書いてあるわ、高野街道。めちゃくちゃ雰囲気あるやん。すごいな。建物と木の感じが…。うわ、立派な木やね。すごいな、これは値打ちある!あ、ここ書いてない?『天野酒 酒蔵』。ちょっと(まなとくんの)おじいちゃんに聞きに行こう」

さらに進んで行くと…。

【兵動さん】「わぁ、めちゃくちゃいいね。すごいな、ここか。着いたわ」

先ほど見かけた案内板の通りに進んで行くと、風情ある建物が軒を連ねていました。その中に、酒蔵のシンボルともいえる「杉玉」がつり下げられた建物を見つけ、声をかけてみます。

【兵動さん】「こんにちは。さっきね、駅前でかわいい赤ちゃん連れたお母さまとおばあさまが、まなとくんという赤ちゃんのおじいさんがこちらで働いていると。工場長」

【天野酒/西條合資会社 蔵主 西條陽三さん】「え、現役?だったら僕と同い年の製造部長がいますけど。ちょっと待ってください」

すると、奥から別の男性が出てきてくれました。

【まなとくんの祖父】「今、そこでお会いしたって(連絡をもらった)。兵動さんに」

【兵動さん】「ここを教えてもらって、まなとくんのおじいさんにお会いしておかないと、と思って。会えて良かった」

まなとくんのおじいさんと無事会えたところで、お話を聞いてみることに。

高野街道にある「天野酒」は1718年創業、300年以上の歴史を持つ酒蔵です。

【兵動さん】「昔からのお酒もあるし、今の代の社長になってから造ったお酒とかも出てきているんですか」

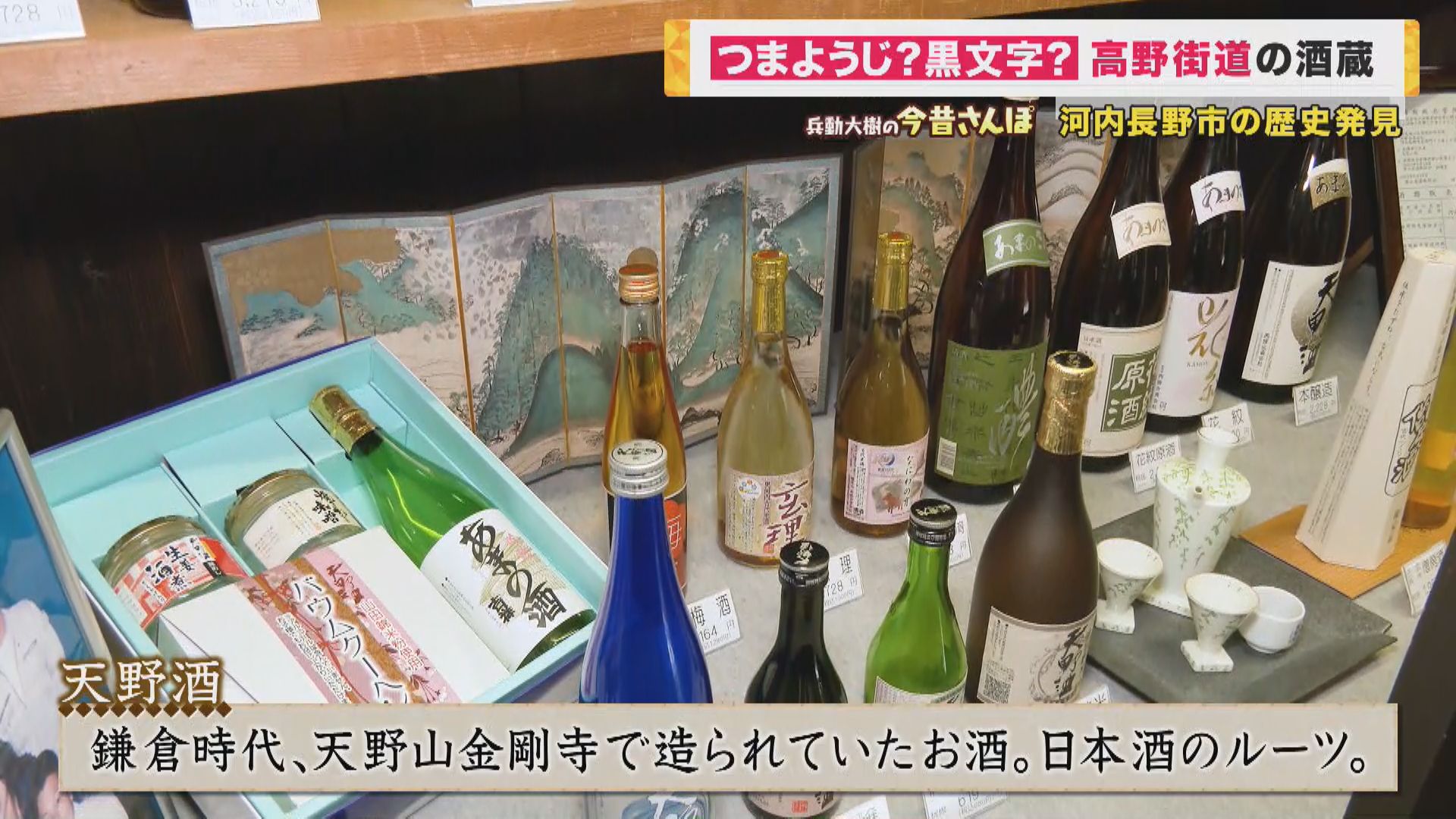

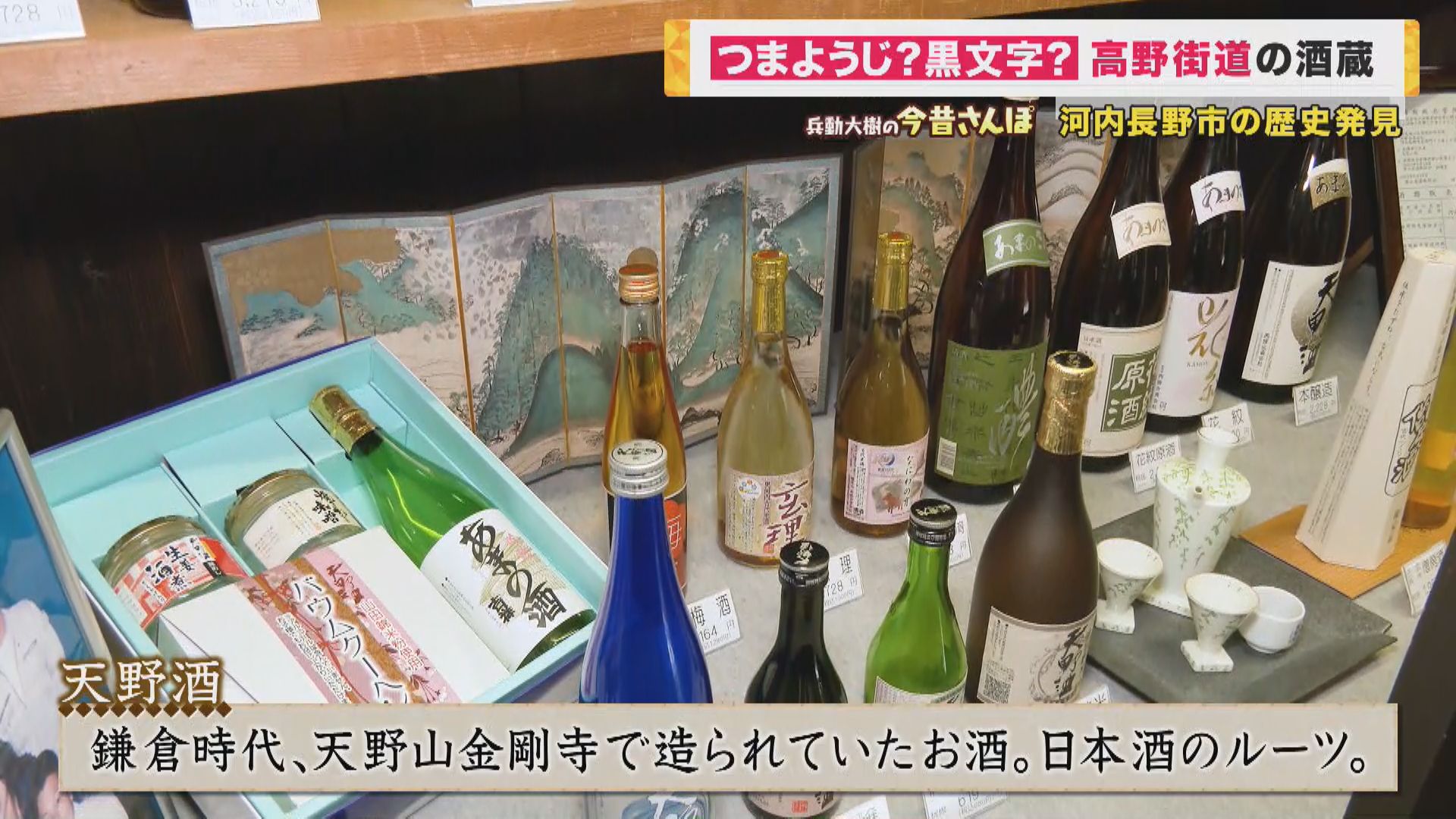

【天野酒/西條合資会社 蔵主 西條陽三さん】「もちろんそうですね。ただ、うちのお酒のブランドは『天野酒』というんですけど、これがものすごく歴史が古くて、『金剛寺』というお寺で鎌倉時代から造られていたお酒です。だから日本酒のルーツとまでいわれていて。当時の製法のままのものを復元して造ったりもしているから、もう今の日本酒と全然違うんです。あの…お仕事中に飲酒していいんやったら、出しますよ」

【兵動さん】「言い方がね、怖い」

ということで、少し“味見”をさせていただくことに。

鎌倉時代のお酒を復元した「僧房酒(そうぼうしゅ)」。なんと、豊臣秀吉も飲んだとされています。

【兵動さん】「これが日本酒の先祖ですか」

【天野酒/西條合資会社 蔵主 西條陽三さん】「そうです。飲んでみてください。デザート酒みたいな感じです」

一見、日本酒とは思えぬ琥珀色のお酒。一口飲むと…。

【兵動さん】「甘い。口の中にまとわりついて、最後に米の味がすごくする。これはなんか、秀吉さんと酌み交わしたような感じがする」

そんな歴史を感じさせるお酒を味わったところで、写真を見てもらいます。

【兵動さん】「これね、地元愛にあふれた社長が見て、何を作っていると思います?」

【天野酒/西條合資会社 蔵主 西條陽三さん】「黒文字ですね。特産品やったんで、河内長野の」

【兵動さん】「それが進んで行って、つまようじも作り出した?」

【天野酒/西條合資会社 蔵主 西條陽三さん】「そうですね。ただ、つまようじは中国製とかがすごく増えているので、国産はすごく減っていると思うんです」

【兵動さん】「黒文字とかつまようじを作っていそうな場所ってご存じですか?」

【天野酒/西條合資会社 蔵主 西條陽三さん】「隣の家の方がやられてます。『つまようじ資料室』。世界中のつまようじが展示されてて…」

と、なぜかここで笑ってしまう西條さん。

【兵動さん】「笑ってますやん」

【天野酒/西條合資会社 蔵主 西條陽三さん】「いやいや、あの…アフリカの原住民がこんなのを使っていたとか、エジプトではこんなのが使われてたとか、世界中のつまようじのコレクターをやってはる方」

【兵動さん】「その『つまようじ資料室』に行けば、黒文字のこととかも分かったりするってこと?」

【天野酒/西條合資会社 蔵主 西條陽三さん】「もちろん、もちろん」

世界中のつまようじが展示されているという「つまようじ資料室」を訪ねることに。

■約80カ国のつまようじが集められた資料室

【兵動さん】「あった、あった。つまようじ資料室。すみません、つまようじの資料室があると聞きまして。ここはつまようじの会社ですか?」

こちらは100年以上続く、つまようじの製造会社。現在はつまようじだけでなく、オーラルケア用品も製造しています。

その会社の一角にあるのが、つまようじ資料室。

【兵動さん】「わぁ、立派!つまようじだけでこれだけ?これが世界のつまようじですか」

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「世界のつまようじってね、三角形なんです」

こちらには、約80カ国のつまようじが集められています。

海外のつまようじは、歯の隙間に合わせて三角形の形をしているのが主流。

日本を含むアジアでは、その三角形のつまようじを製造しているのは稲葉さんの会社のみなんです。

【兵動さん】「日本につまようじはいつ入ってきたんですか?」

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「そこからいきましょう。(つまようじの始まりは)どこにあったかというと、インドにありました。インドに行くと全員が、木の枝で歯をみがいている」

かつてのインドでは、歯木(しぼく)という木を使って歯を磨いていたのです。

【兵動さん】「歯ブラシということ?」

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「そう。歯ブラシとつまようじの歴史は一つなんです」

【兵動さん】「それまでは中国も日本も歯を磨くという文化はなかった?」

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「全くなかった」

【兵動さん】「それはいつ頃の話ですか?」

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「奈良時代」

【兵動さん】「は~。ちょっとかかってしまった。『は(歯)~』って言ってもうた」

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「それでね」

【兵動さん】「突っ込んで…」

兵動さんのボケは拾われることなく、引き続き説明してくれました。

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「インドではね、ニームっていう木を使ってたんですよ。ところが中国にはないんですよ、このニーム。代わりに楊(やなぎ)の木の枝を使ったから『楊枝(ようじ)』なんです」

【兵動さん】「あ!うまいこと言うわ!そういうことか。それで『楊枝』っていうんや」

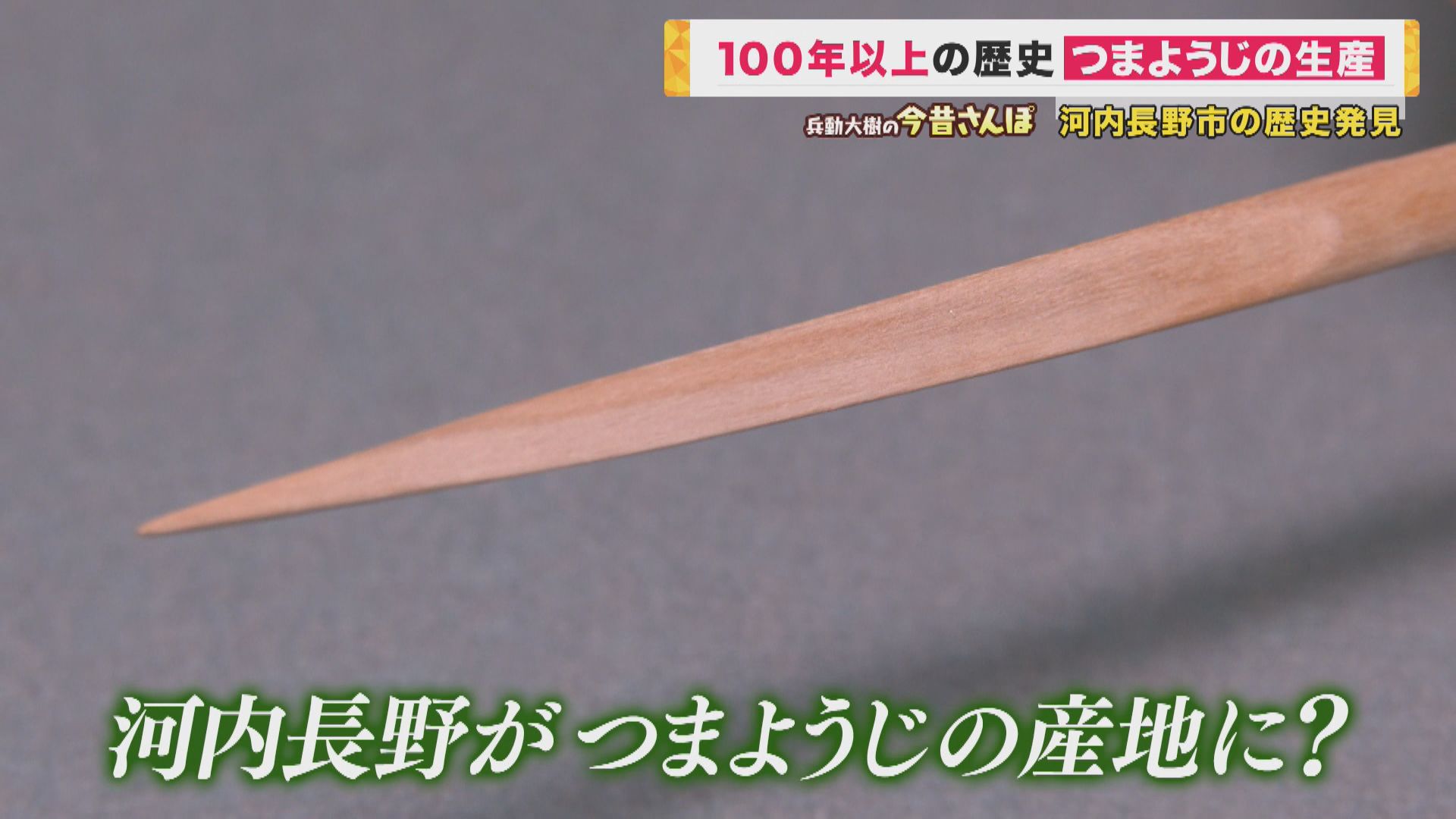

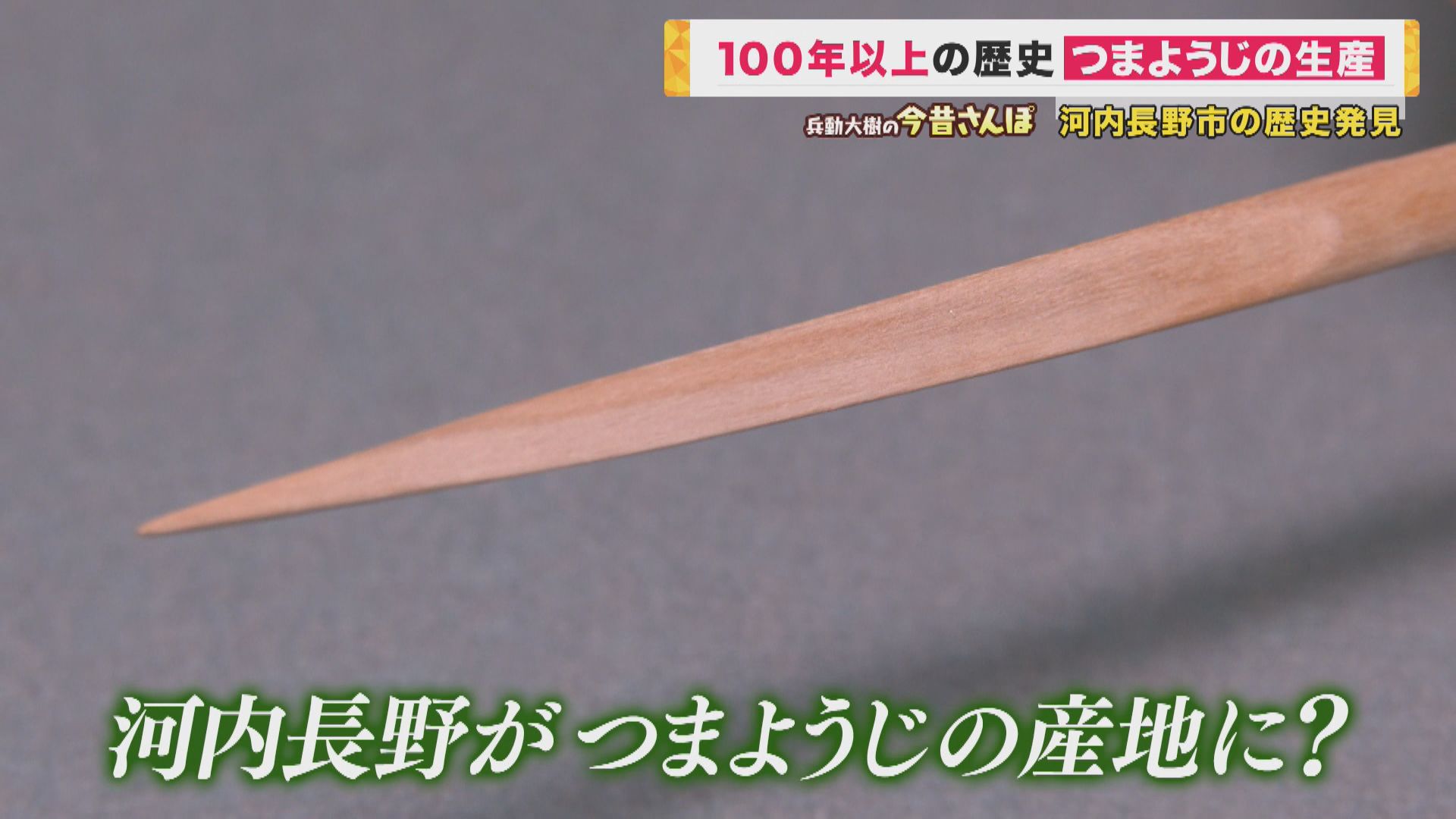

では、なぜ河内長野が爪楊枝の産地になったのでしょうか?

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「河内長野は黒文字って、こういう木で作っていたんです。手作りで」

黒文字は「クロモジ」という植物を削って作る菓子ようじで、河内長野の地場産業です。

【兵動さん】「黒文字を作っている地域だったんですね、これを」

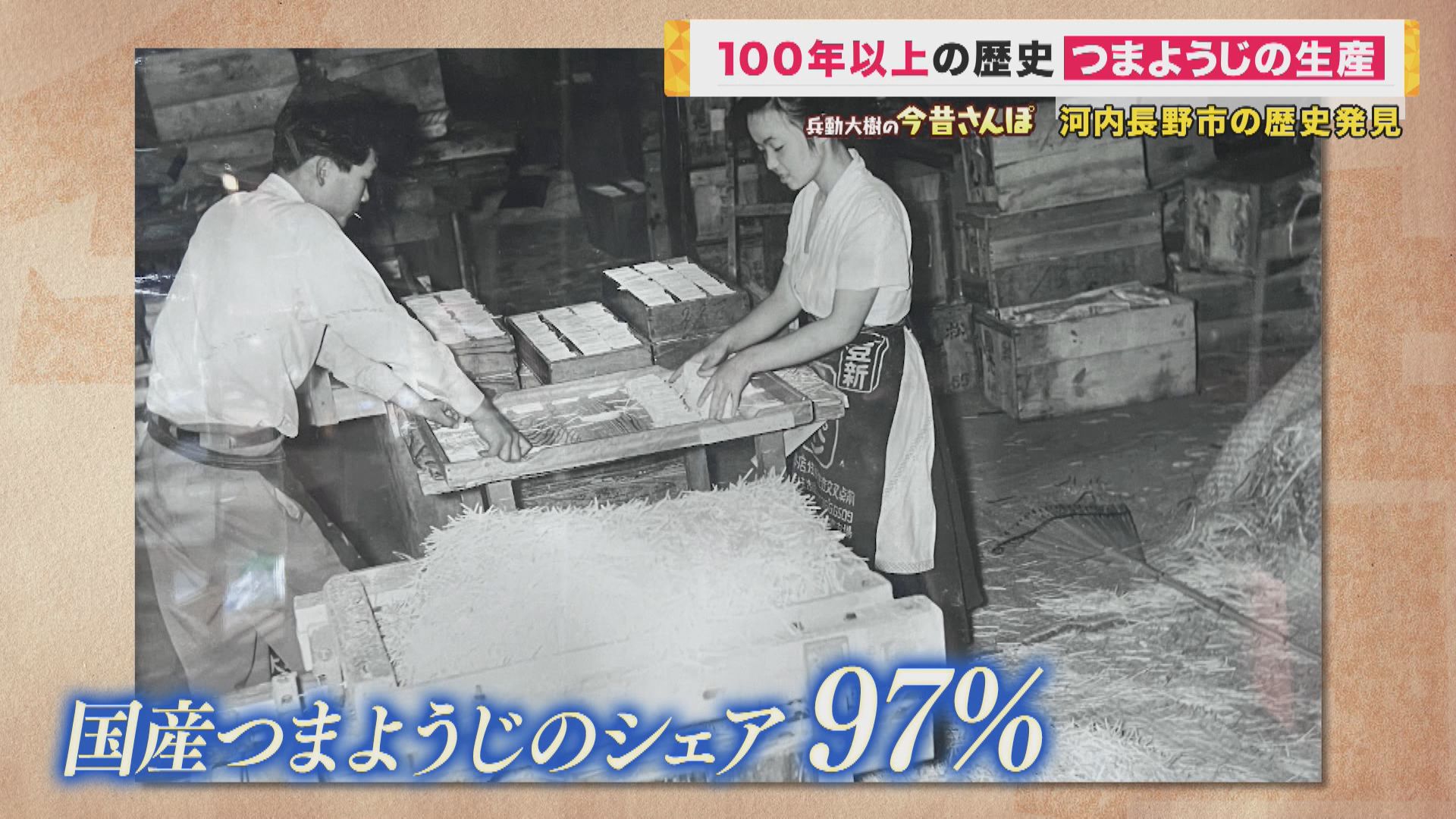

大正時代、稲葉さんのおじいさまがアメリカからつまようじを製造する機械を購入。もともと黒文字の生産地であった河内長野で、つまようじを作るようになったのです。

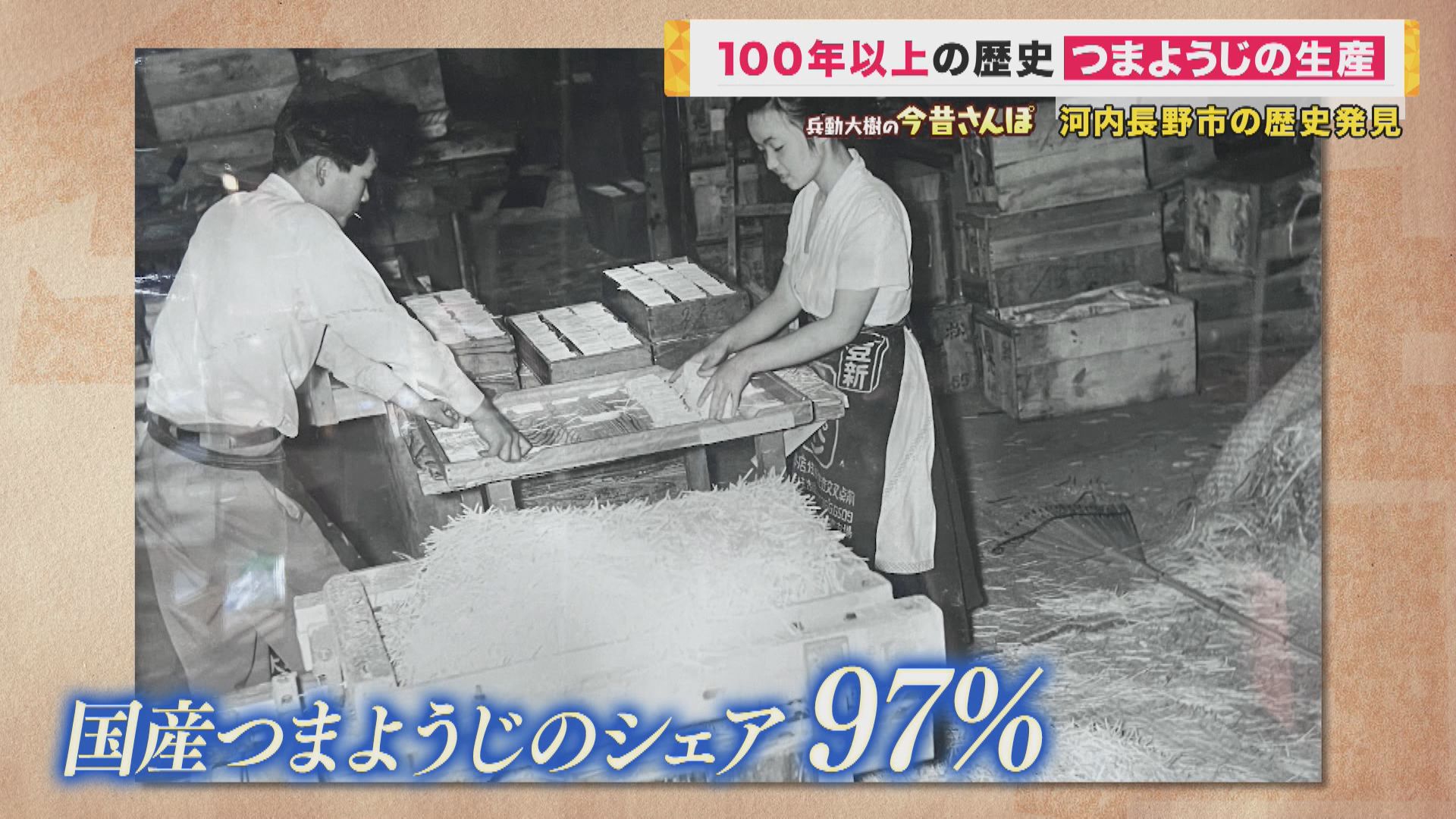

【兵動さん】「全国のつまようじのシェアでいったらかなり(の割合)だったんですか?」

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「97%」

【兵動さん】「日本産のつまようじの97%はここで作られていた?河内長野で」

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「そう。ここしかないんで」

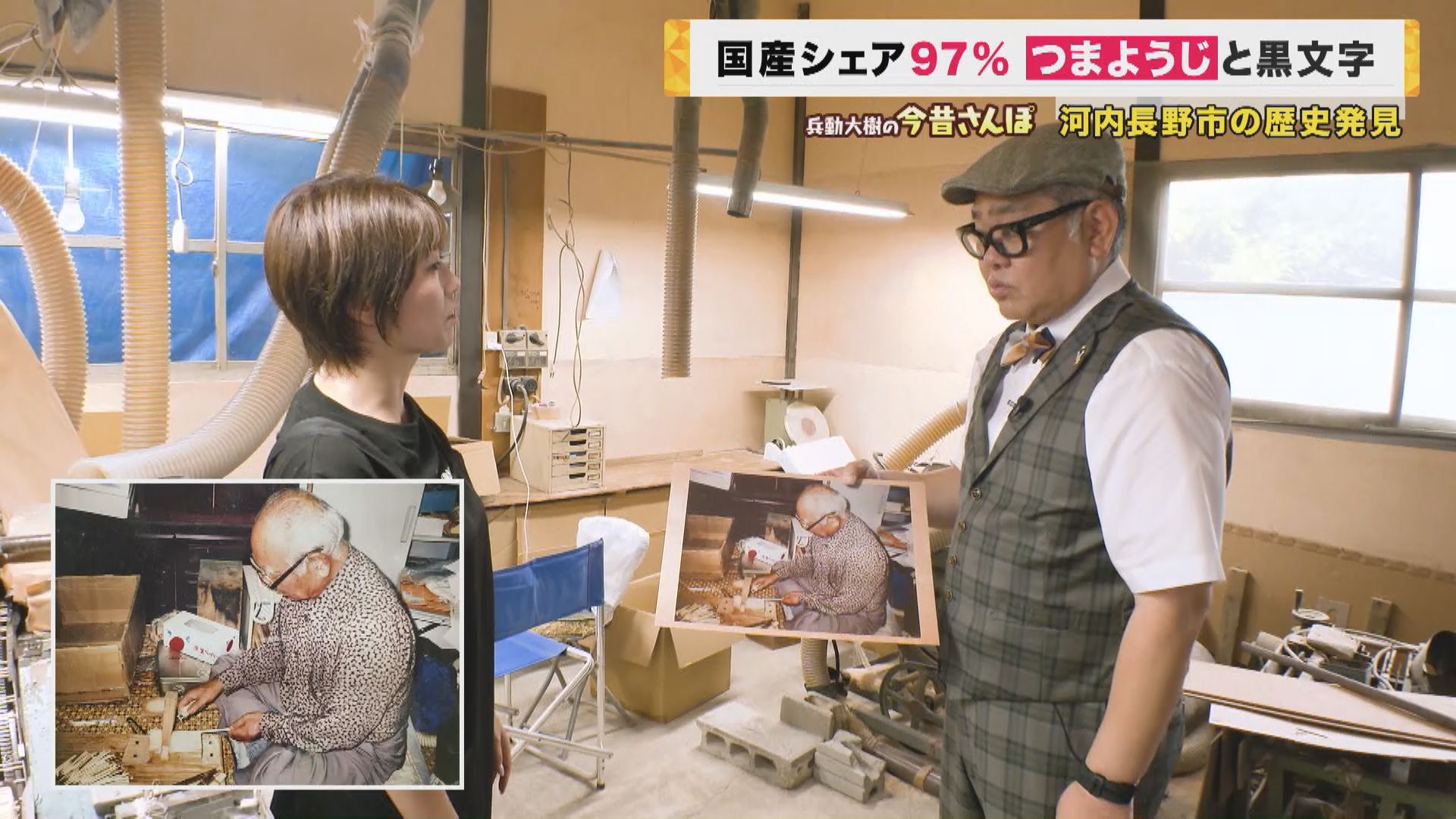

【兵動さん】「つまようじと黒文字が河内長野の2本柱や。で、この写真です。これは何を作っているところ?」

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「これは黒文字」

【兵動さん】「この方はご存じですか?」

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「もちろん知っています。この人に作ってもらったんですよ、これ」

と、指さした先には額に入れられた黒文字製品の写真が飾られていました。

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「今の『菊水産業』の先代」

【兵動さん】「ここの会社(菊水産業)は(今も)あります?」

【株式会社広栄社 取締役会長 稲葉 修さん】「あります」

今でもこの会社が残っているということで、教えてもらった菊水産業へ向かいます。

■つまようじメーカーで知る「溝」の正体

菊水産業は、田園風景が広がる自然豊かな場所にありました。

【兵動さん】「さぁ、すごくのどかないいところです。先ほど教えていただいた『菊水産業』さん、こちらです。すいません、お邪魔します!」

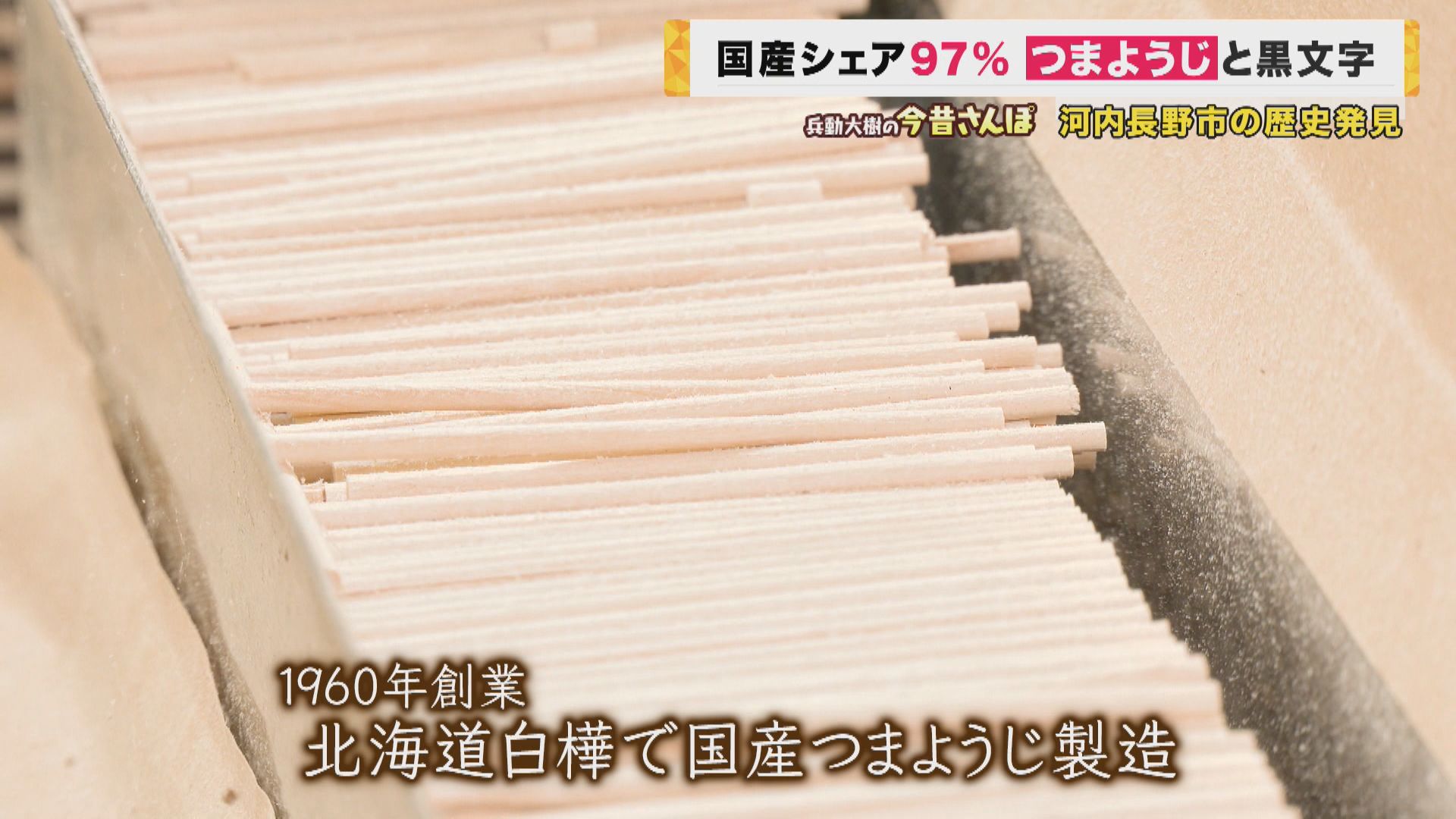

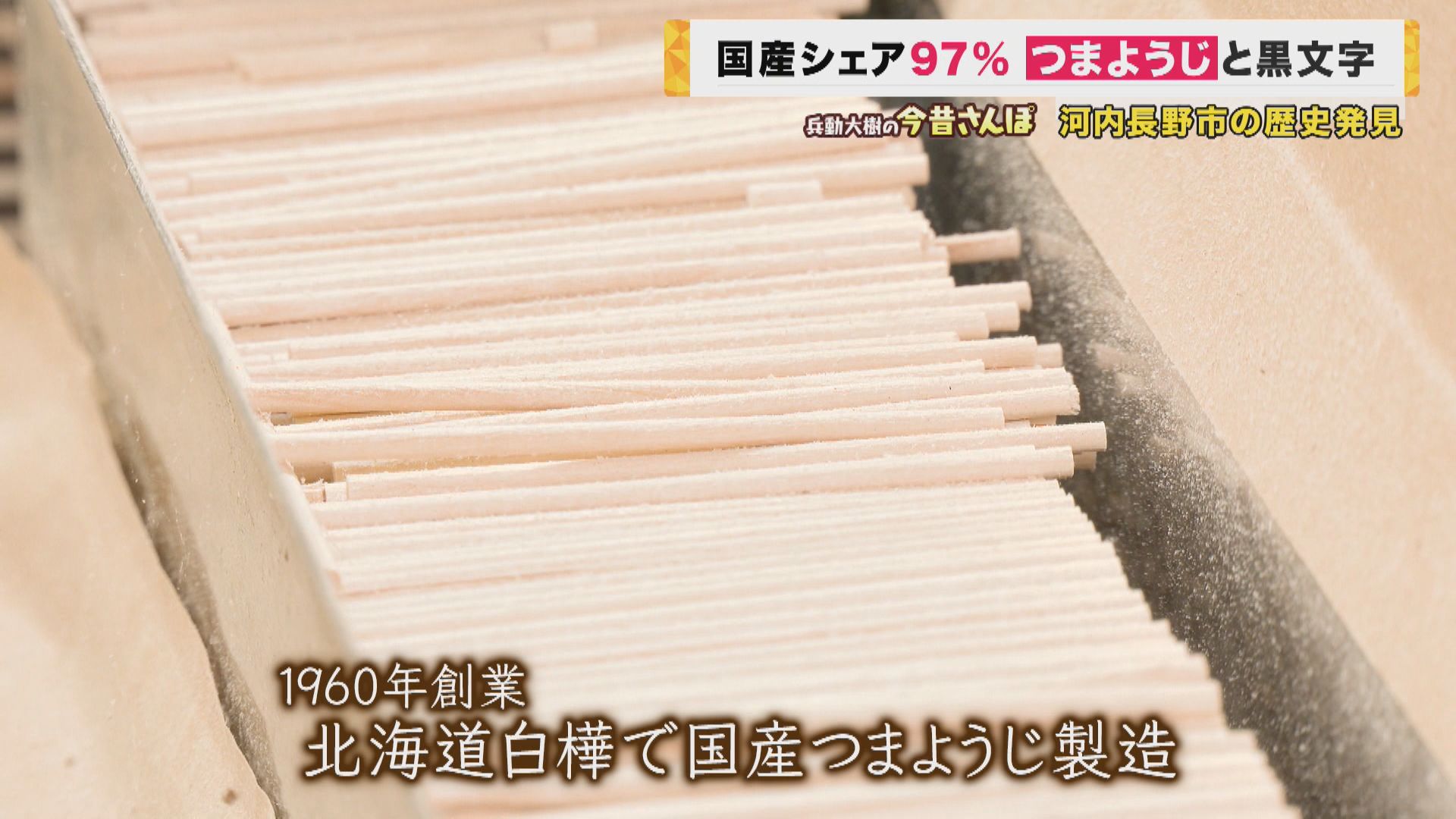

1960年創業の菊水産業は、北海道産の白樺を使って国産のつまようじを生産する河内長野で唯一の会社。

工場内を見せてもらうと、機械の中にたくさんのつまようじがズラリと並び、運ばれていました。

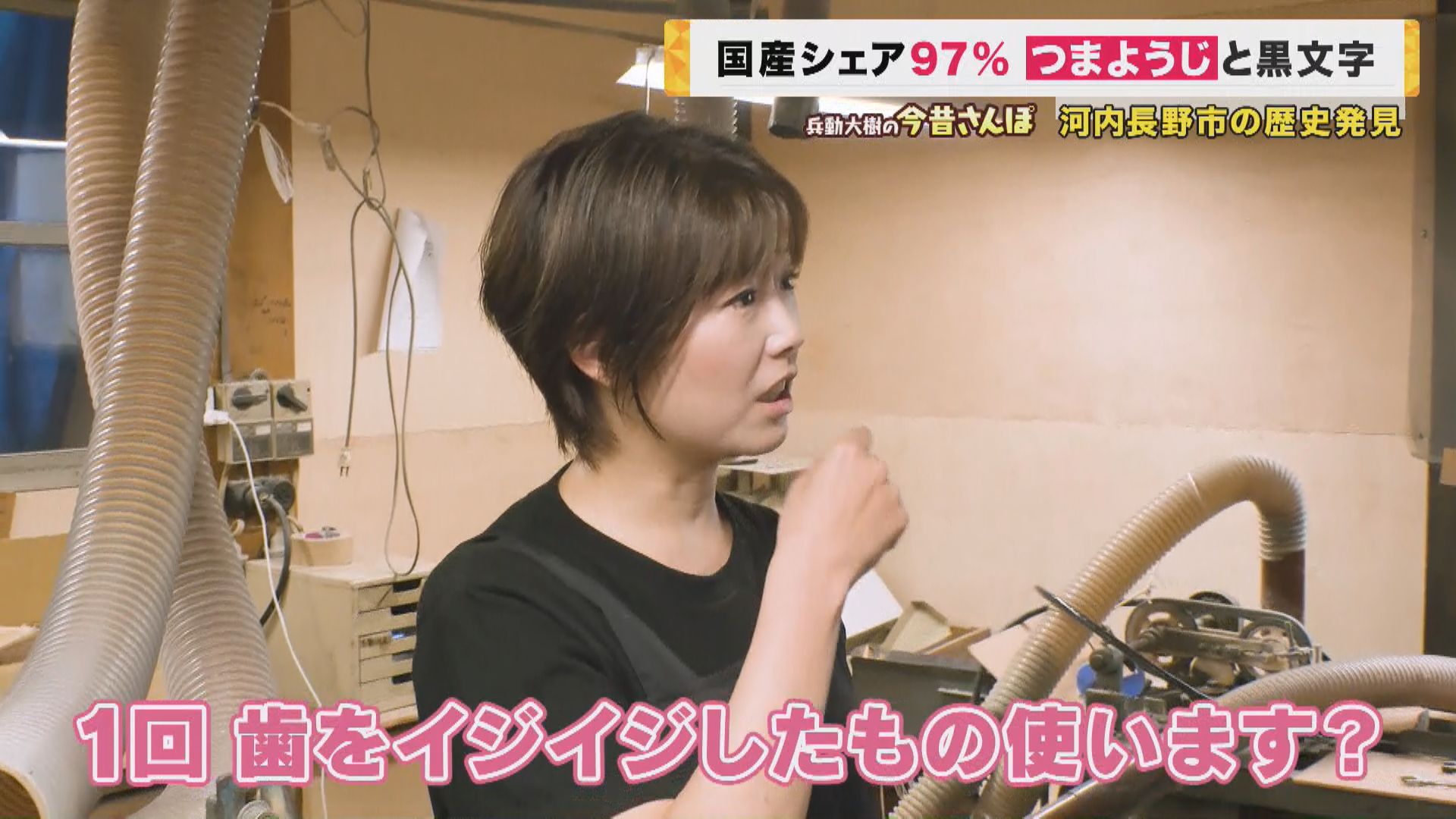

【菊水産業株式会社 代表取締役 末延秋恵さん】「見たら分かるんですけど、手前は溝がついてなくて、奥は溝がついています」

つまようじの持つところについている、あの「溝」が刻まれていました。

【兵動さん】「あ、ほんまや。あの溝は何なん?」

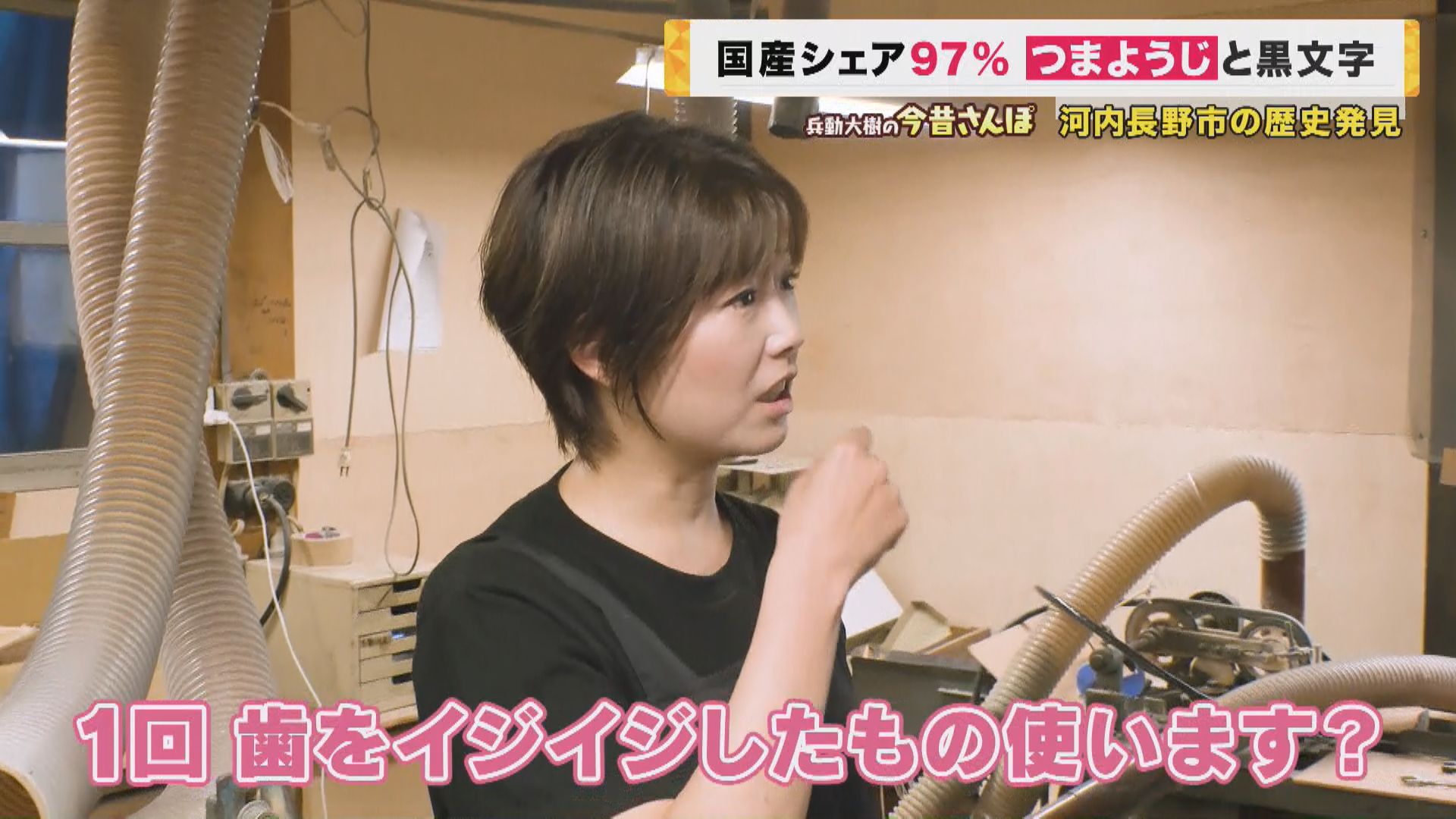

【菊水産業株式会社 代表取締役 末延秋恵さん】「大体、『つまようじ屋です』って言うと、99%の人が『あそこ(溝の部分)を折って、箸置きみたいに使うんでしょ』って言われます。でも1回、歯をイジイジしたものを置いて、もう1回使います?」

【兵動さん】「デートの時にされると終わるよね。じゃあこれは正解ではないんや」

【菊水産業株式会社 代表取締役 末延秋恵さん】「そうですね。何かを模しているんです」

【兵動さん】「え、分からない。皆さん、これ何かに似ている?何でしょう?…正解は何ですか?」

【菊水産業株式会社 代表取締役 末延秋恵さん】「これは、こけし人形を模した飾り」

【兵動さん】「ずっと溝を作っているの?」

【菊水産業株式会社 代表取締役 末延秋恵さん】「溝をつけていますね、今も。うちが作っているもので、『全部の溝をなくします!』と宣言して『溝なしつまようじ』というのを売ったりとか。あと、黒文字っていう(製品を作っている)」

【兵動さん】「黒文字、和菓子とかで(使う)。もともと、こちらは黒文字(を作っていた)?これも黒文字?」

と、兵動さんが指さした末延さんの胸元にあったのは…。

【菊水産業株式会社 代表取締役 末延秋恵さん】「これですか?これはつまようじ。私が描いた絵です。『つま子ちゃん』。エプロンつけているでしょ。奥さんっぽい。『妻(ようじ)』っていう」

「つま子ちゃん」というオリジナルキャラクターでした。

つまようじの話を聞いたところで、写真について尋ねてみると…。

【菊水産業株式会社 代表取締役 末延秋恵さん】「おじいちゃん」

写っていたのは、末延さんのおじいさまでした。

【兵動さん】「黒文字を作っているところ?」

【菊水産業株式会社 代表取締役 末延秋恵さん】「そうです。削る職人をしていたので」

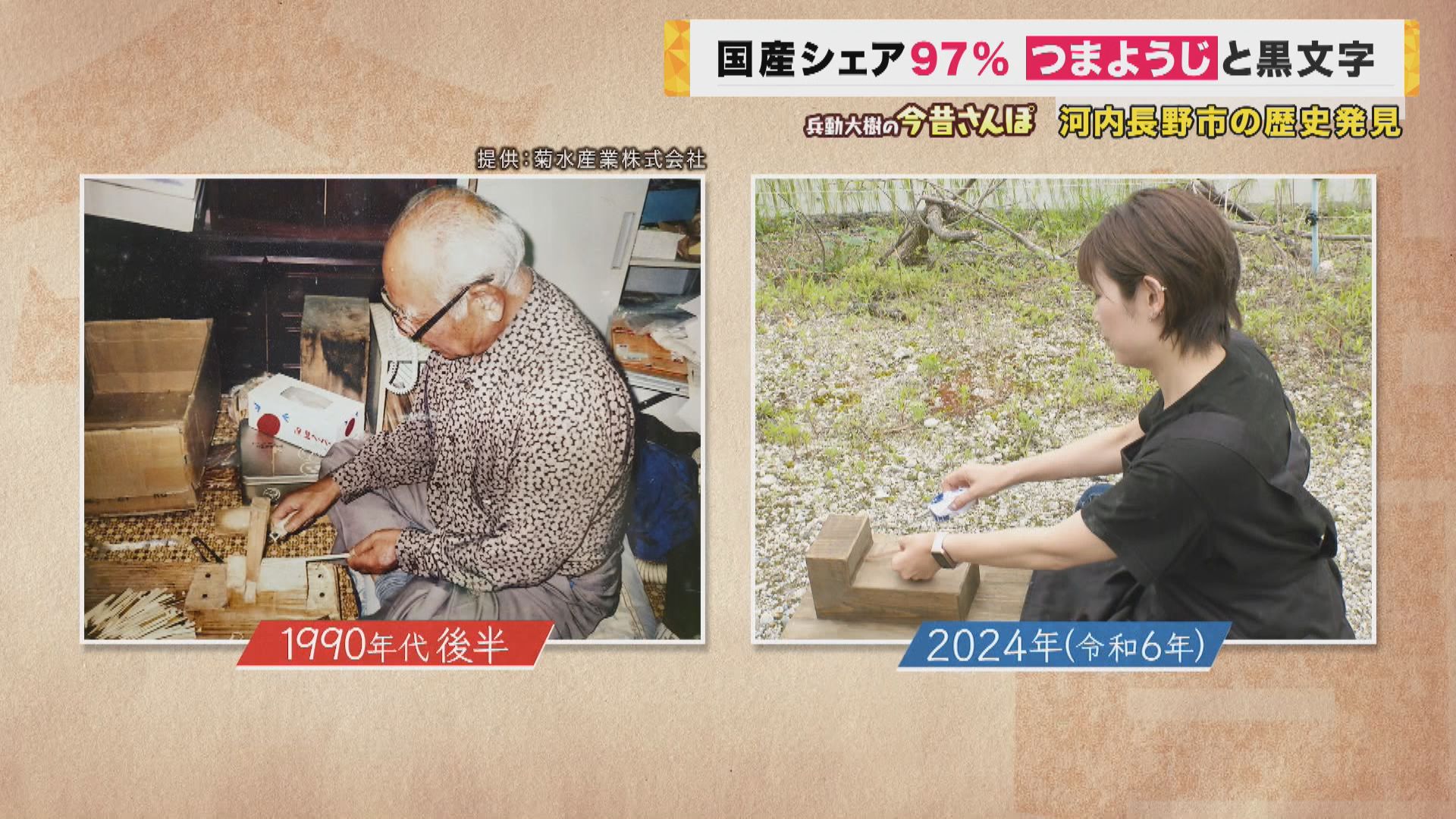

【兵動さん】「これはおじいさまが、どこで撮られた写真かは分かります?」

【菊水産業株式会社 代表取締役 末延秋恵さん】「ここなんですけど、隣に事務所とか、こういうおじいちゃんが作業する場所とか、倉庫とかがあったんです。火事で全焼したんです」

【兵動さん】「え~!そうなんや。大体の場所は分かります?」

工場の外へ出て、撮影場所を案内してもらいます。

【菊水産業株式会社 代表取締役 末延秋恵さん】「この辺くらいに事務所、それに続いて作業場があったかな。この辺ですね」

【兵動さん】「さぁ、それではいきましょう。はい、ポーズ!」

【兵動さん】「河内長野、すごいですね。つまようじのシェアがすごく高かった。黒文字も作られていたということで。若い4代目(の末延さん)がいろんなものを作って世界に広げていっていただけると思うので。今日はすごくいいお話をたくさん、ありがとうございました」

(関西テレビ「newsランナー」 2024年7月5日放送)