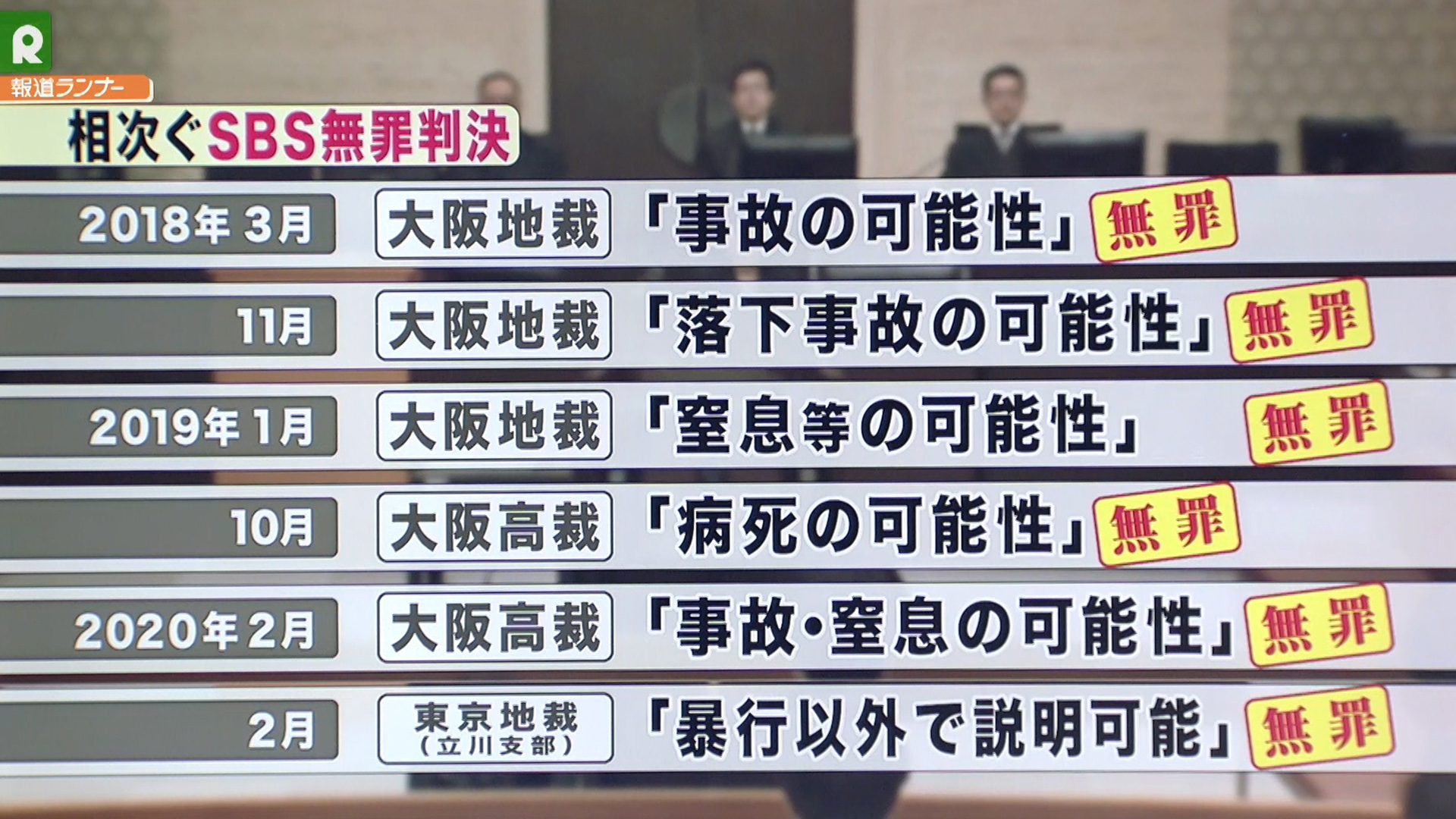

乳幼児が激しく揺さぶられて脳に損傷を負う「揺さぶられっ子症候群」(=SBS)をめぐる問題。いま、SBSを疑われた親などに対し、相次いで「無罪判決」が出ています。

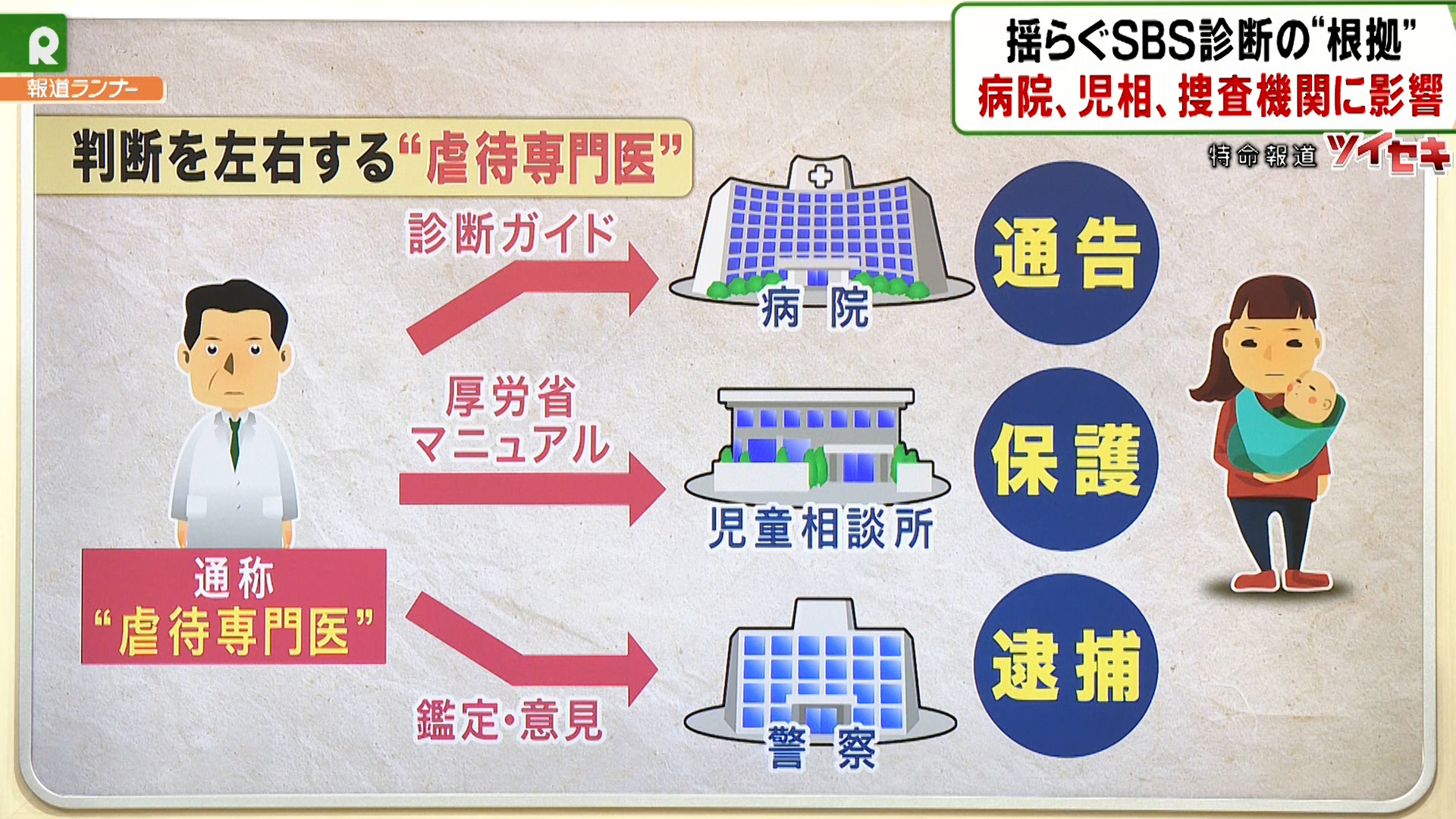

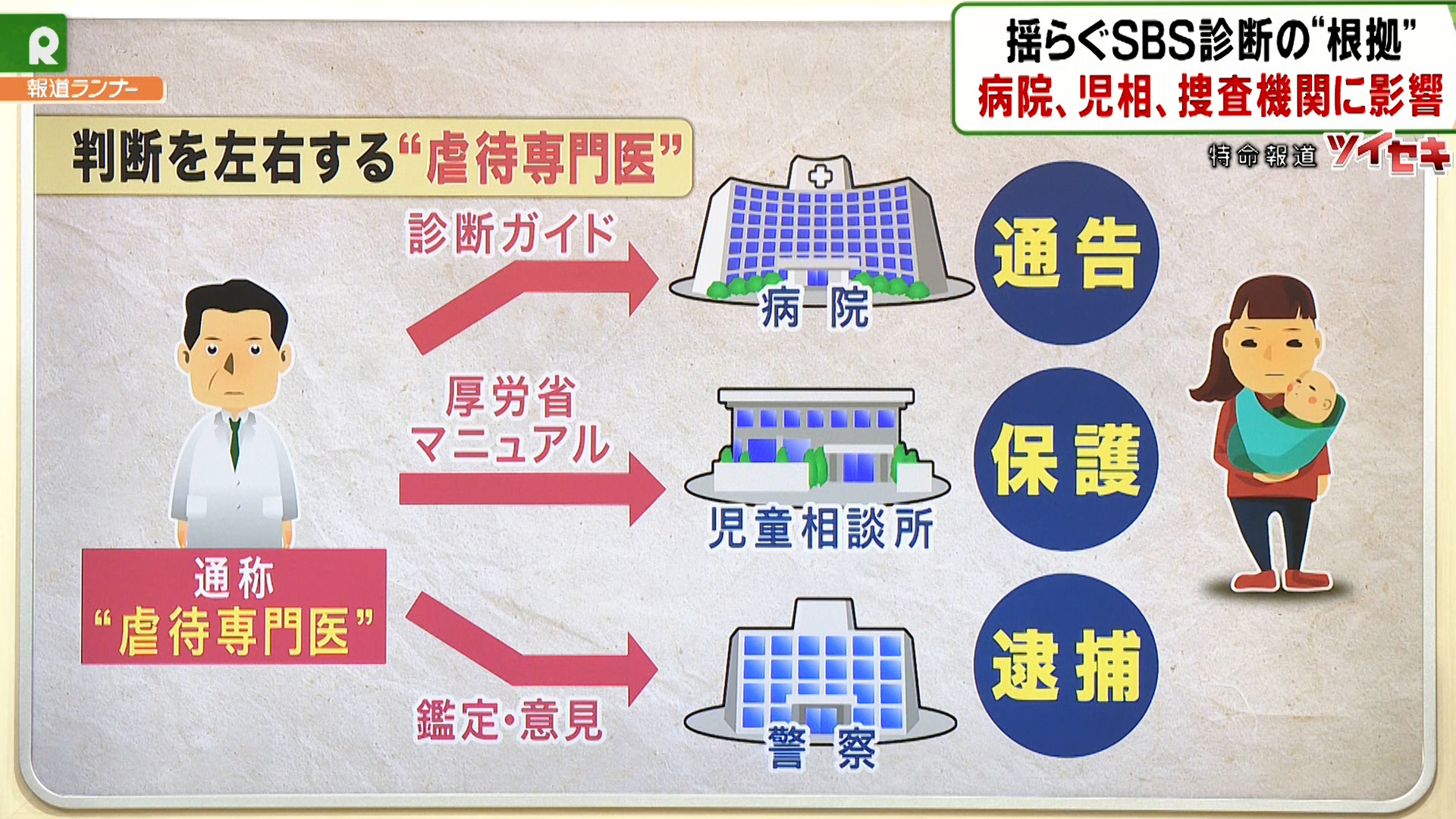

取材を進めると、裁判だけではなく関係機関すべてに影響する、ある診断基準の問題が浮かび上がってきました。

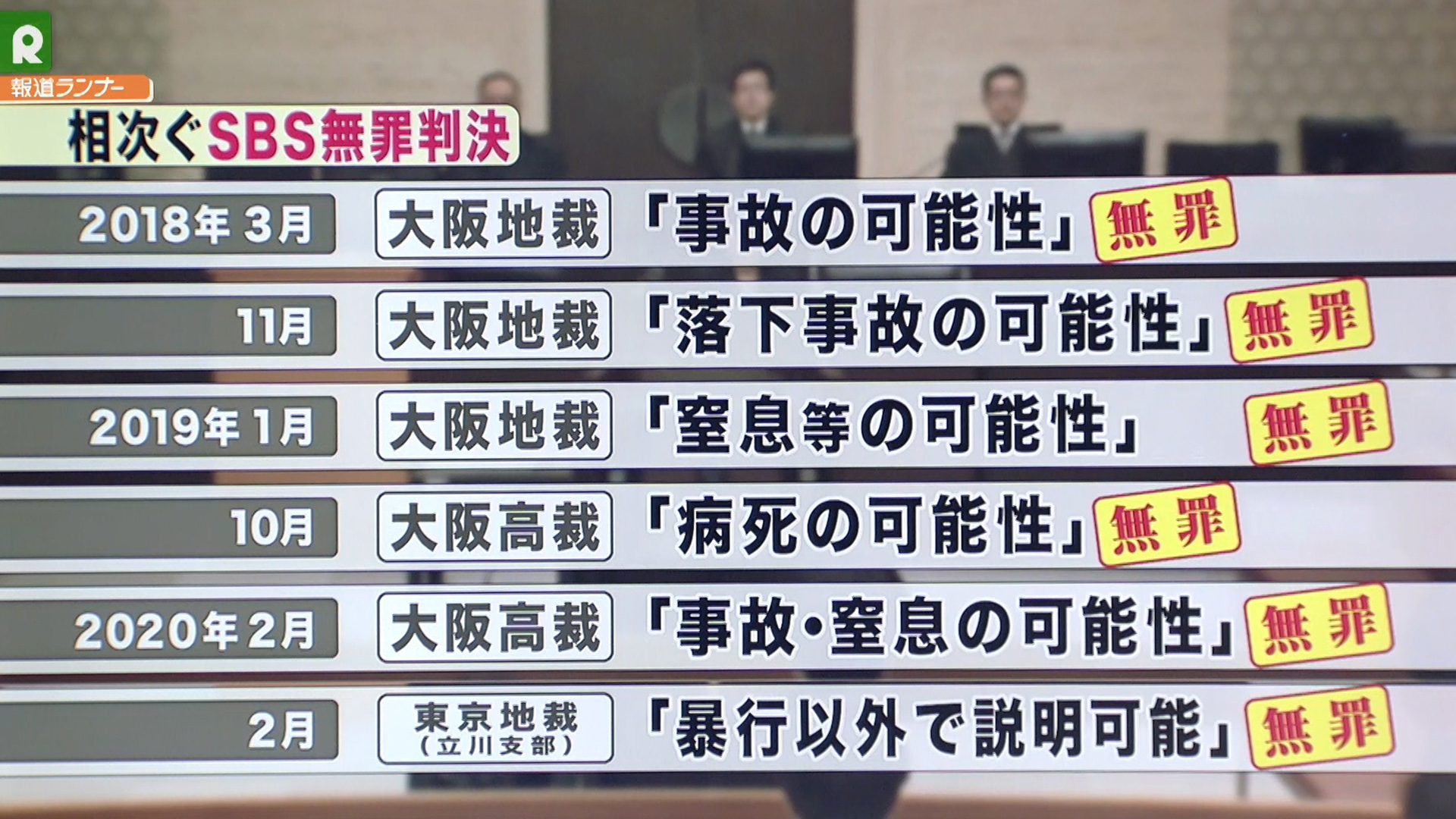

SBS裁判で相次いだ「逆転無罪」

去年10月、生後2か月の孫を激しく揺さぶったとして一審で実刑判決を受けた祖母に逆転無罪が言い渡されました。

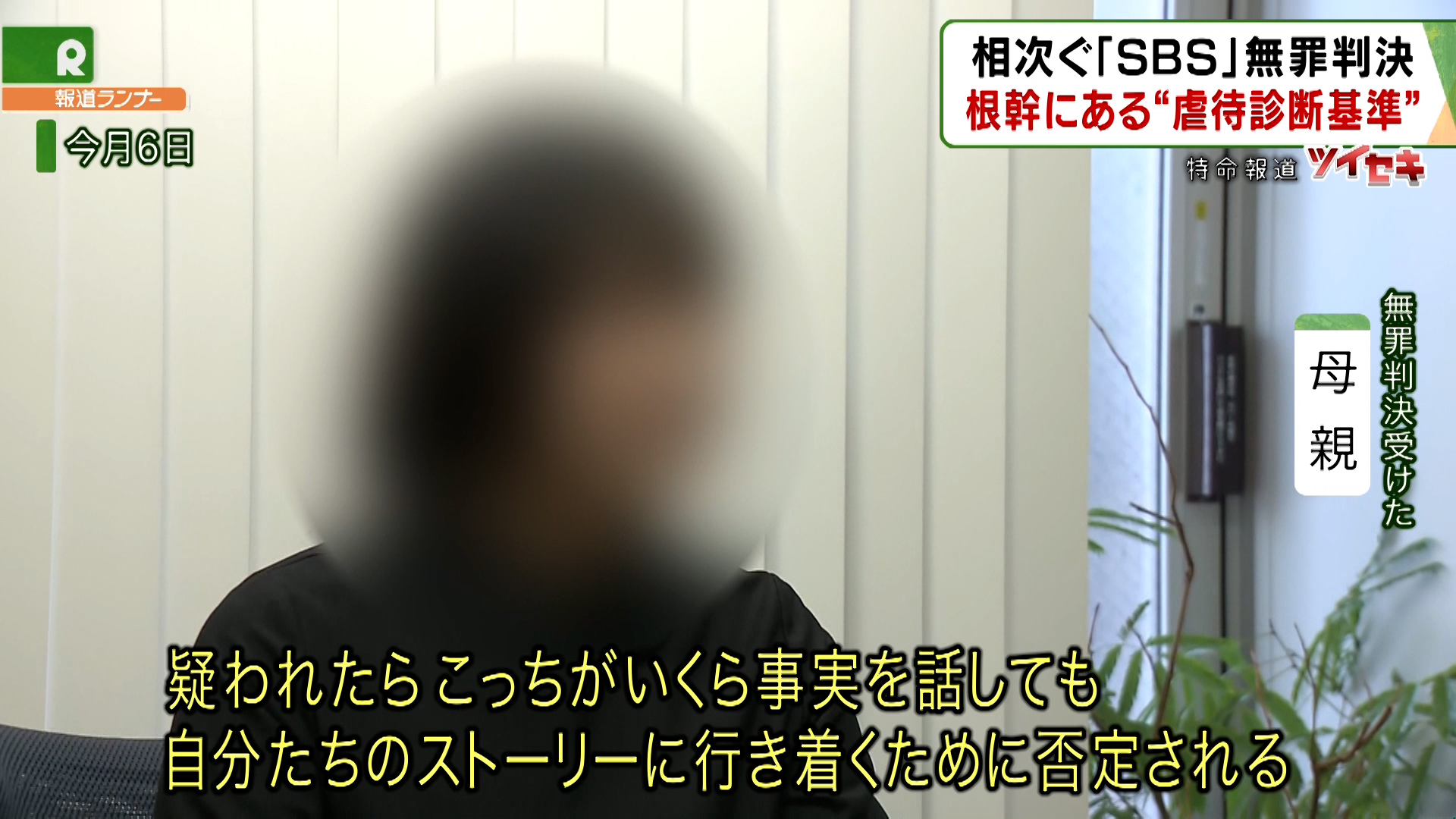

今年2月6日にも、生後1か月の長女を激しく揺さぶった罪に問われた母親に、逆転「無罪」が言い渡されています。

この2つの裁判で問われたのは、SBSをめぐる医師の診断です。

【今年2月に無罪判決を受けた母親】

「疑われたらこっちがいくら事実を全て話していても、自分たちのストーリーに行き着くために否定される」

母親は、当時2歳の長男が生後1か月の長女を落としてしまった事故があったと説明しましたが、最初からまったく信じてもらえず、2人の子供と引き離されました。

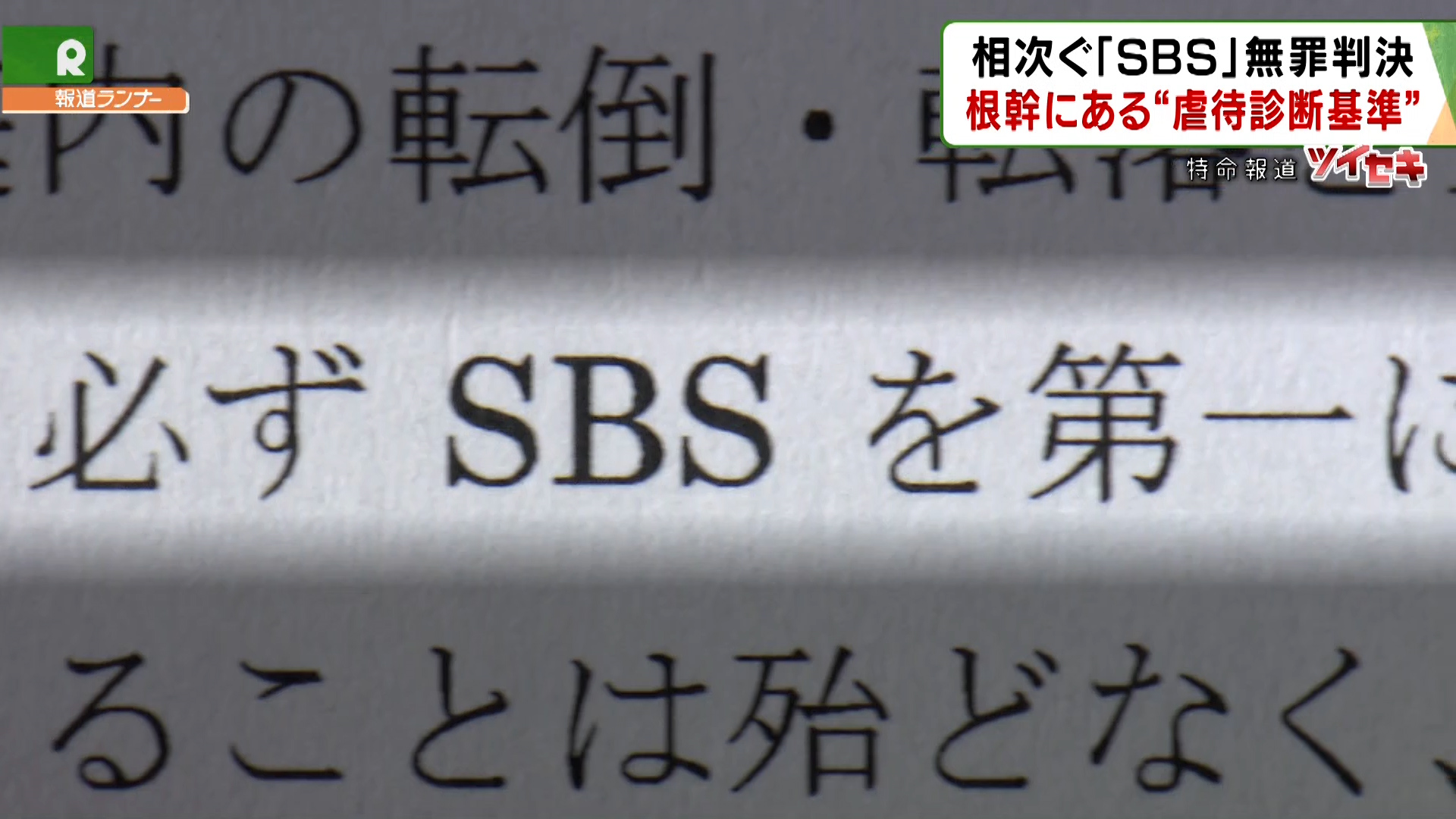

「必ずSBSを第一に」と書かれた厚労省マニュアル

なぜ、落下事故という親の説明が嘘だと疑われるのでしょうか?

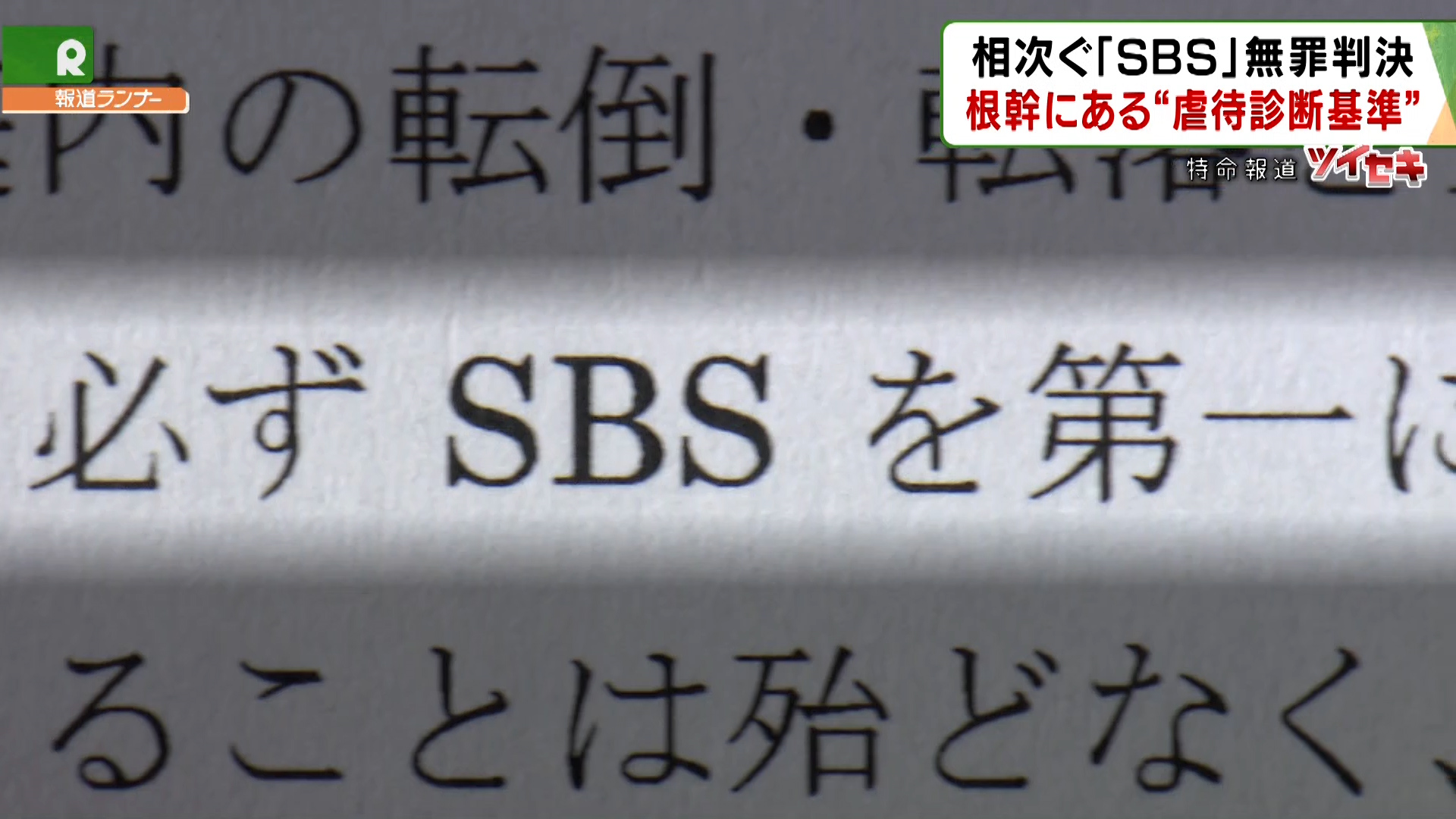

取材を進めると、厚生労働省が作成した(児童相談所向けの)マニュアル『子ども虐待対応の手引き(2013年8月改正版)』に辿り着きました。

ここには、乳児に硬膜下血腫が生じた場合、「(親が)家庭内の転倒・転落だと訴えたとしても、必ずSBSを第一に考えなければならない」と書かれています。

こうしたマニュアルによって、赤ちゃんに硬膜下血腫が見つかった場合に、親が家庭内の事故だと説明しても、嘘だとされ虐待を疑われているのです。

大阪府内で、夫と長男の3人で暮らすあかねさん(仮名)。

それは、当時生後7か月の長男が初めてつかまり立ちをした2日後のことでした。

【あかねさん(仮名)】

「パッて見たら、息子がつかまり立ちをしていて。行こうとしたら、後ろ向きに転んで頭をジョイントマットにぶつけて…」

勢いよく転倒した長男は、直後に急変。病院に運ばれた長男は、脳内で出血していて、すぐに開頭手術が行われました。

一命はとりとめたものの、長男には重い後遺症が残ることになりました。

あかねさんは、「つかまり立ちからの転倒だった」と説明し続けましたが、病院の医師からは意外な反応が返ってきたといいます。

【あかねさん】

「普通に転んだだけではならないって言われて」

【あかねさんの夫】

「二人とも打ちどころ悪かったんかなって」

【あかねさん】

「転び方も悪かったし、打ちどころも悪かったし、運悪かったんやって。家族みんなで思ってて」

【あかねさんの夫】

「後から思えば、つかまり立ちからではならないって言いたかったのかと」

【あかねさん】

「そんなふうには思わないので…」

病院から通告を受けた児童相談所は、揺さぶりなどの虐待を疑って、長男を一時保護。

あかねさんと夫は、突然、長男とまったく会えなくなりました。

【あかねさん】

「『虐待の可能性がゼロではないので一時保護しました』と言われて…。頭の中、パニックで意味が分からないし、身体が震えてて…」

さらに、事故から約1年後、あかねさんは大阪府警に逮捕されたのです。

その根拠も、「家庭内の事故では起こらない症状だ」という医師の診断でした。

「3m以上の落下でないと生じない」とする診断基準…根拠は?

では、「どれくらいの高さ」からの転落であれば、硬膜下血腫などは起こらないとされているのでしょうか?

【報告・上田大輔記者(体育館にて)】

「バスケットボールのリングの高さが約3mなんですが、あらためて見てみると非常に高く感じます。これ以上の高い位置からの落下事故でない限り、硬膜下血腫などは生じないというのが一つの診断基準になっているのです」

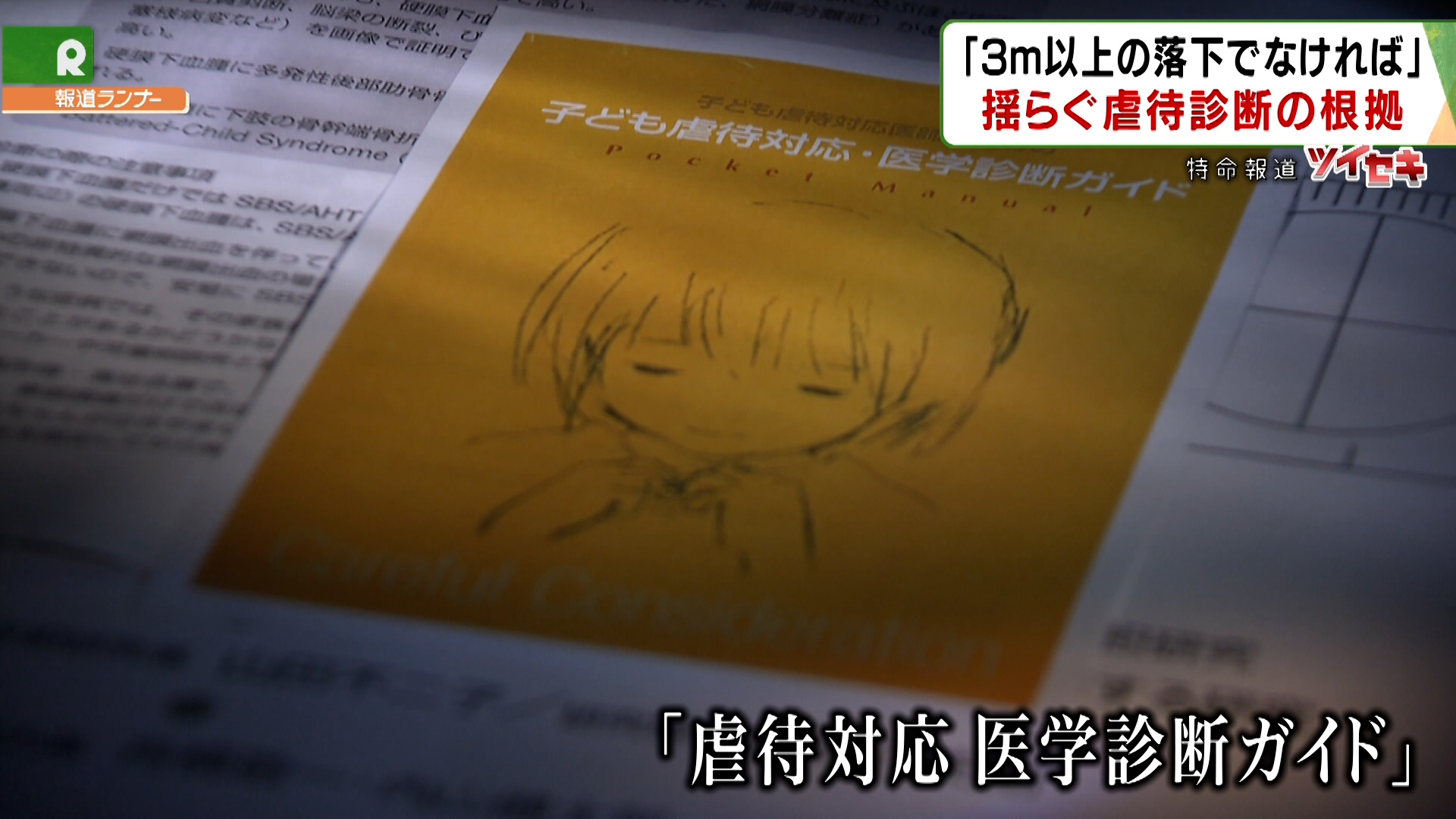

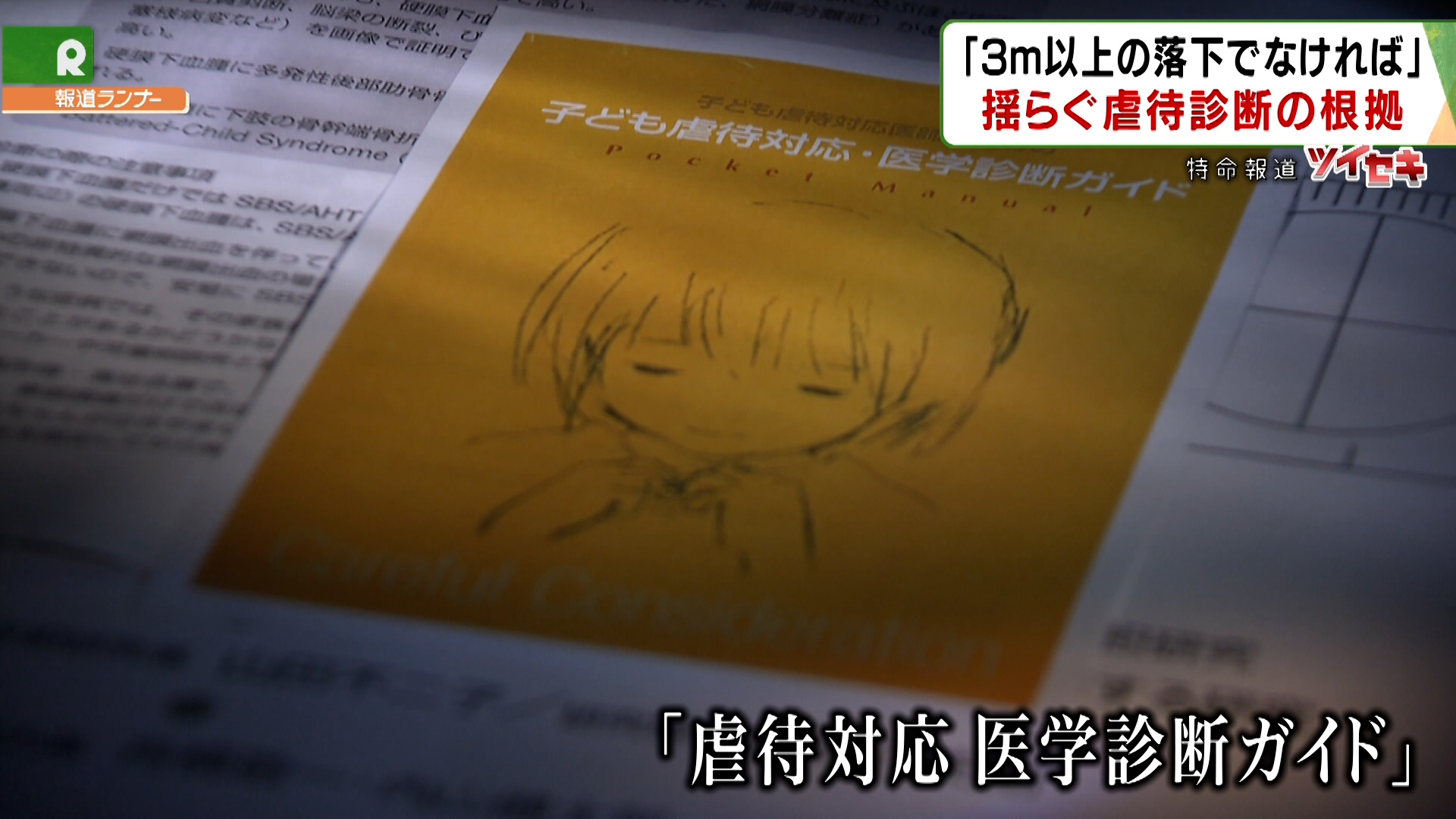

10年前に厚生労働省の助成金によって作成された「子ども虐待対応・医学診断ガイド」。

そこには、「3徴候(硬膜下血腫・網膜出血・脳浮腫)がそろっていて、3m以上の高さからの落下事故でなければ、SBS(揺さぶられっ子症候群)である可能性は極めて高い」と書かれています。

こうした診断基準に、医学的根拠はあるのでしょうか?

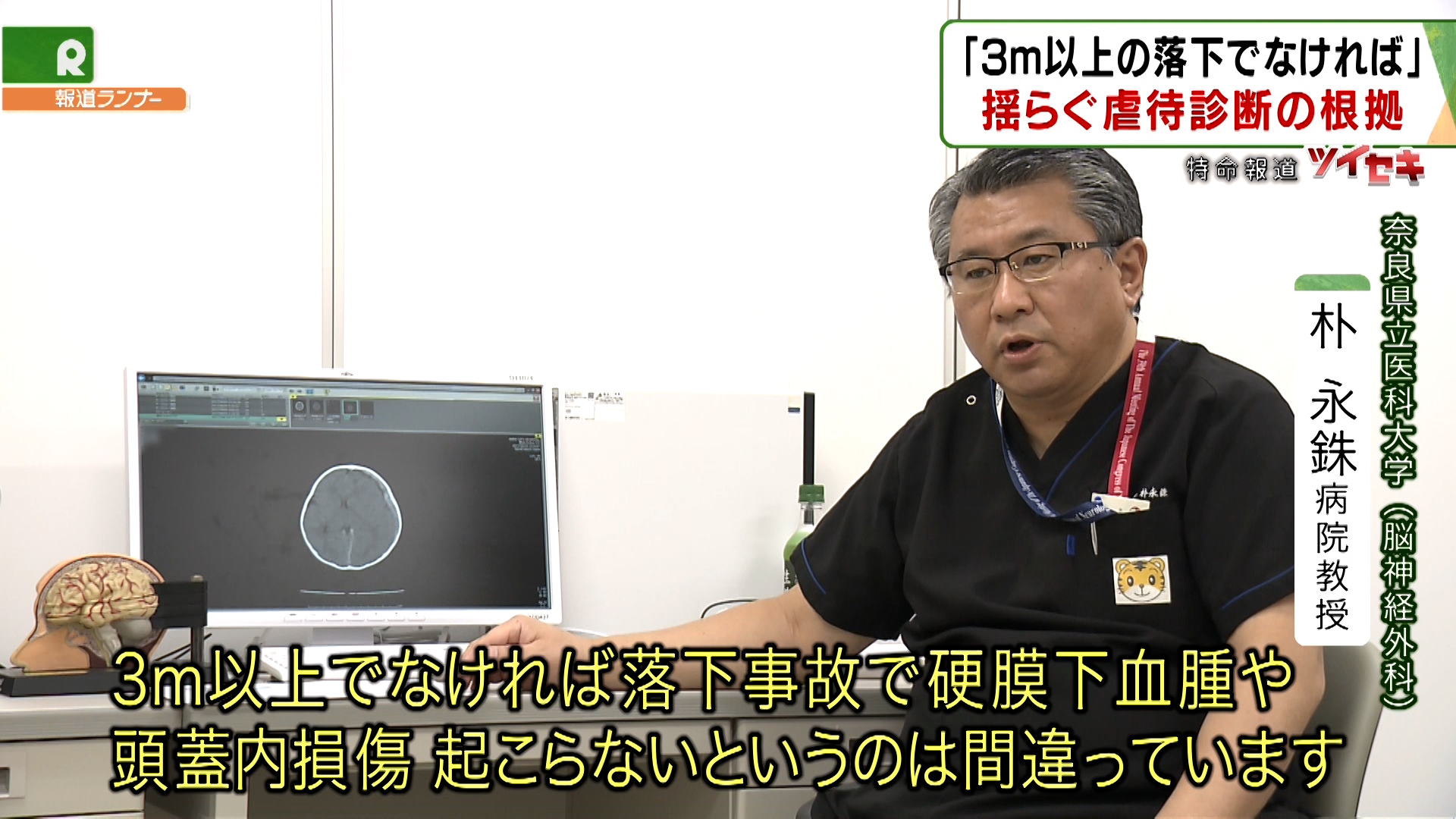

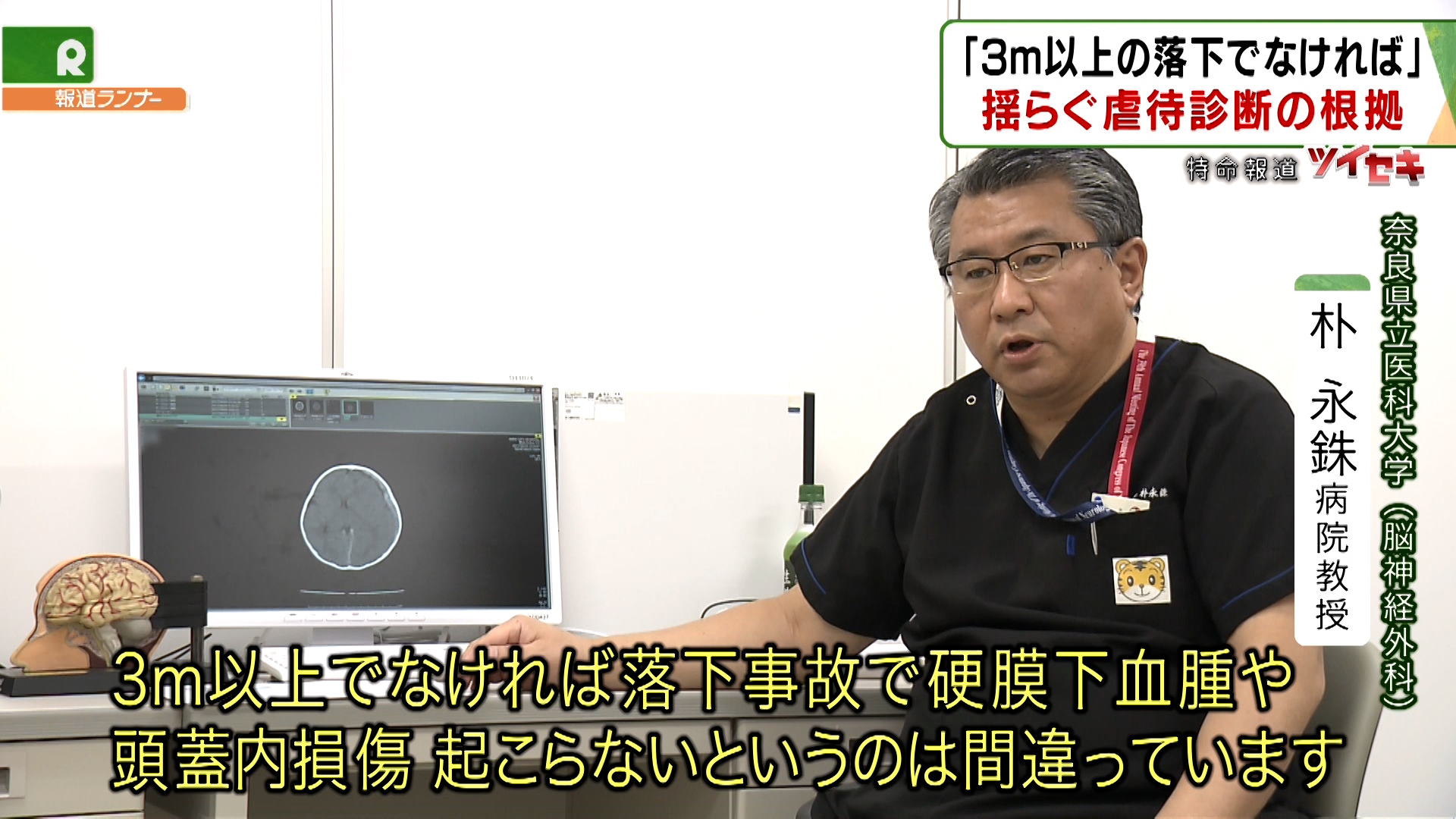

取材班は、子どもの脳の専門医のもとをたずねました。

【奈良県立医科大学・朴永銖病院教授(小児脳神経外科)】

「3m以上でなければ、落下事故で硬膜下血腫や頭蓋内損傷が起こらないというのはどう考えても間違っています。実臨床で、お母さんが赤ちゃんを抱っこしていて落としてしまいましたという場合でも急性硬膜下血腫は起こります」

【奈良県立医科大学・朴永銖病院教授(小児脳神経外科)】

「多くの今までの事案は、頭部CT写真だけしか診ていないんですよ。しかも、ちょっと白いものがあるだけで、急性硬膜下血腫で激しい揺さぶり、イコール虐待と、非常に安易にSBS、AHT(=虐待による頭部外傷)というふうに判断されています」

今も「診断ガイド」の基準に医学的根拠があるといえるのでしょうか。

「診断ガイド」作成した「虐待専門医」が取材に答える

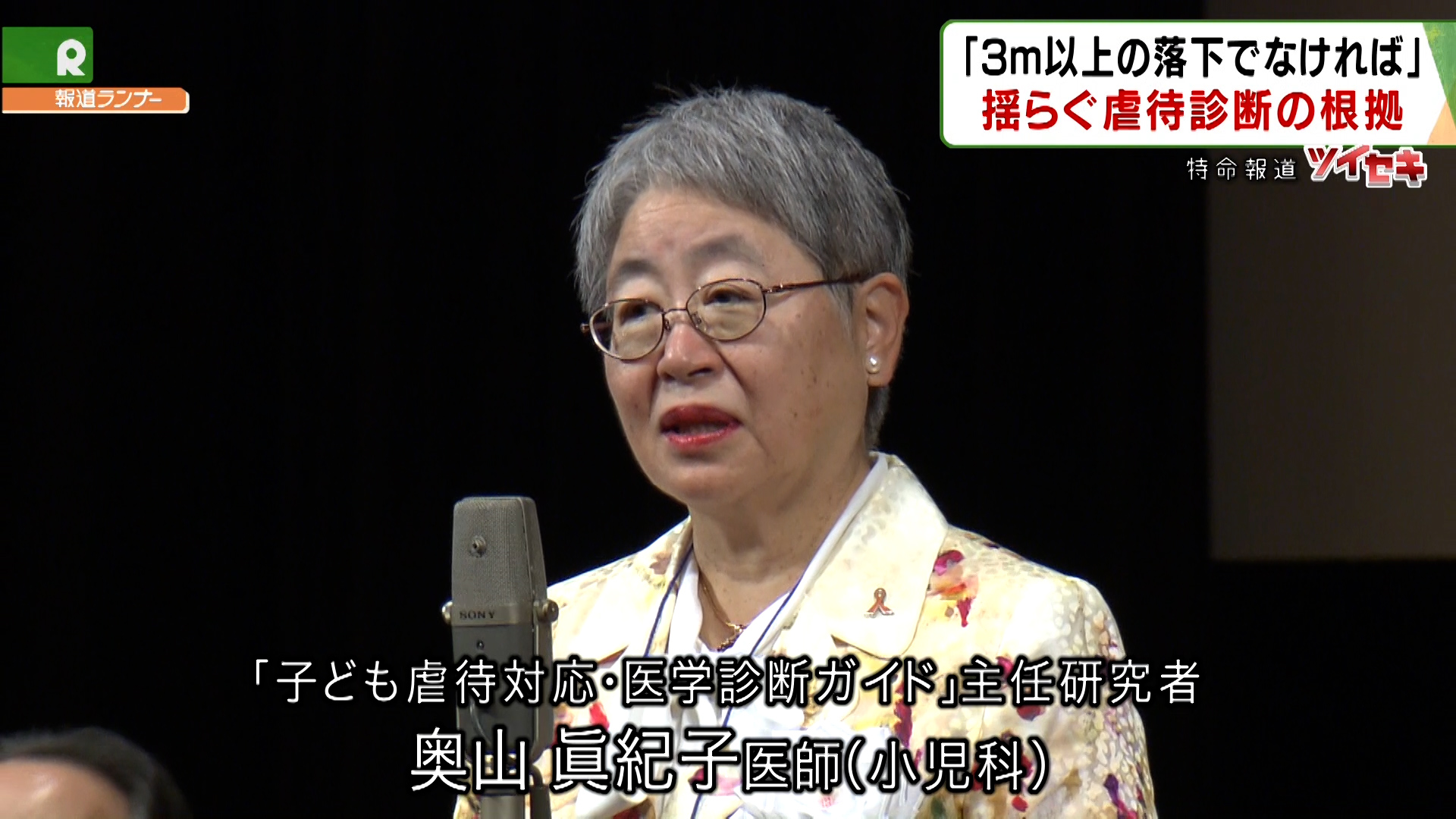

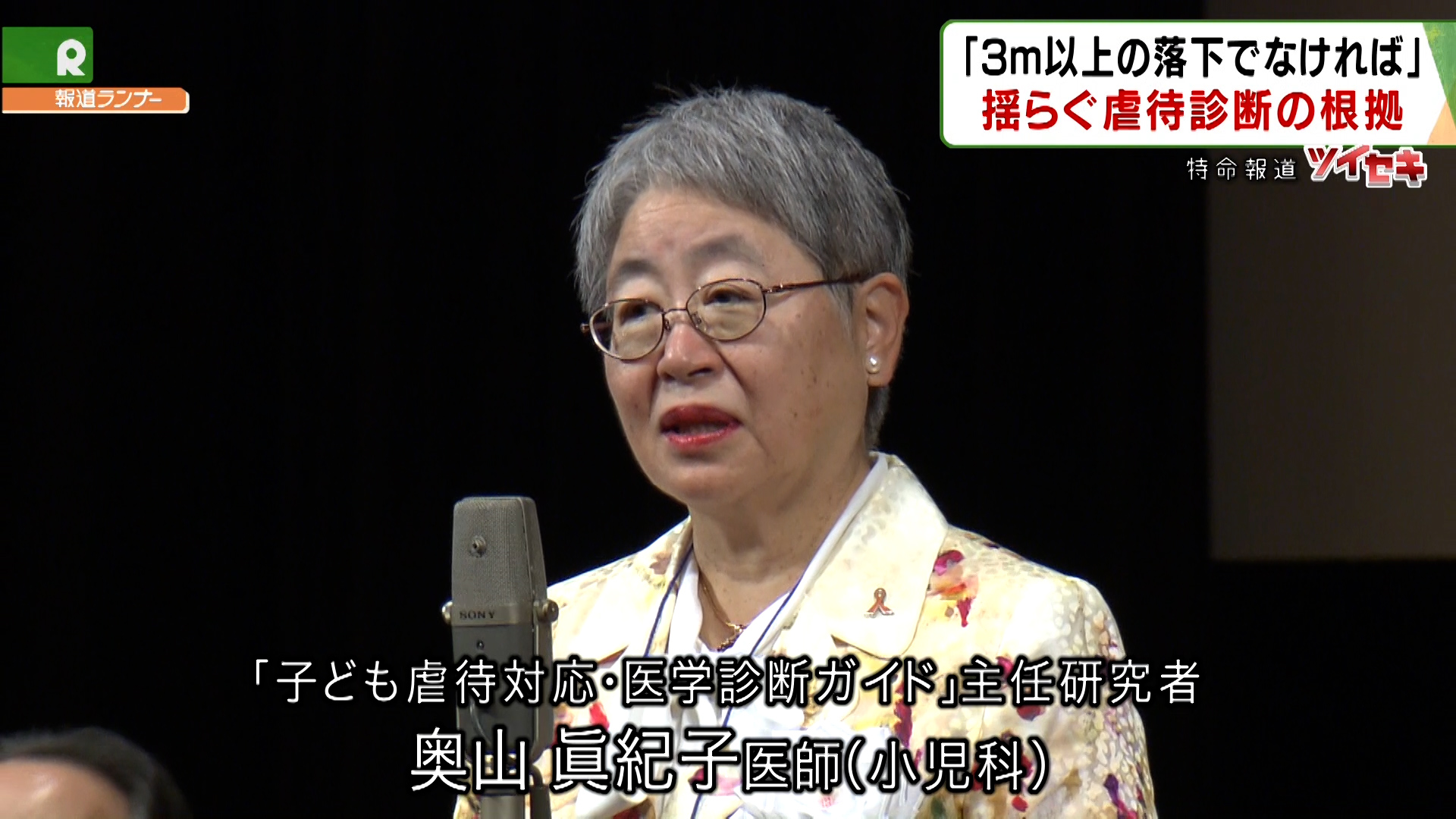

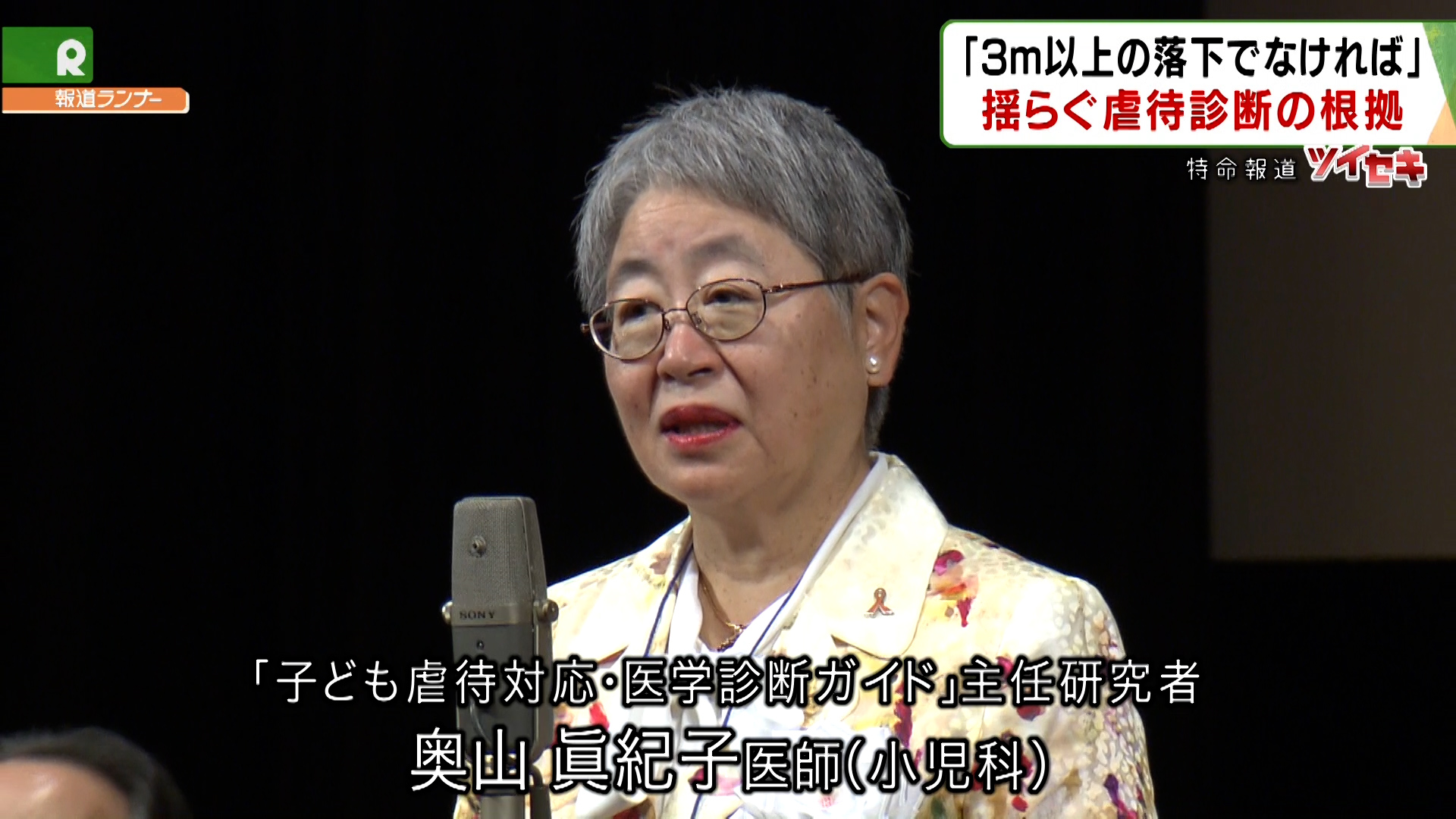

取材班は、「診断ガイド」の主任研究者である小児科医の奥山眞紀子医師のもとをたずねました。

――Q:『診断ガイド』を見直すおつもりは?

【奥山眞紀子医師】

「厚労省からお金もらっているので、また研究班が立ち上がれば見直すことになると思いますよ」

――Q:見直す必要はあると思いますか?

【奥山眞紀子医師】

「見直す必要は、日進月歩ありますから」

――Q:『診断ガイド』には、3m以上の高位落下事故がなければ、SBSの可能性が極めて高いと書いてあるが?

【奥山眞紀子医師】

「極めて高いです。極めて高いということに関しては修正できないと思います。今の段階では」

さらに、「(親が)家庭内の転倒・転落だと訴えたとしても、必ずSBSを第一に考えなければならない」という厚労省のマニュアルの記載について(執筆者の一人である)奥山医師は…

【奥山眞紀子医師】

「第一に考えなければならないのは当然じゃないですか」

――Q:先生がそう書くと児童相談所の人は、(親が)事故だと言っても嘘だとして、基本的には一時保護しますとなるのでは?

【奥山眞紀子医師】

「第一に考えろって書いてあるんですよ」

――Q:『必ず』、ですよ?

【奥山眞紀子医師】

「必ず第一に考えるってことですよ。第二、第三があるってことですよ」

――Q:その時点で、『虐待ありき』になっていませんか?

【奥山眞紀子医師】

「じゃあお母さんが言っていることが『4階5階から落ちました』とか、回転力があるような形で落下を説明していたら、それは考慮しなきゃいけないでしょ。『まずSBSは考えましょうね』と言っている」

――Q:そんな書き方に見えないですけど。必ずSBSを第一にと(書いてある)。これにより、硬膜下血腫と眼底(出血)だけで、多くの方が(子どもを)保護されて、長期分離になっているんですよ。先生、そこは修正するなり見直さないといけないのでは?

【奥山眞紀子医師】

「いや、逆に帰されて亡くなっている子供も見てますから。どうしたら助けられるんですか、子供を!子供助けてくださいよ、皆さん!」

診断基準は「子供のため」になっているのか

逮捕から約3か月後、あかねさんは嫌疑不十分で不起訴となり、事故から約1年半後にようやく長男と暮らせるようになりました。

【あかねさん(仮名)】

「いつまでたってもこの子が“虐待された子”なんですよね。私が虐待した親と言われるのはどうでもいい。してないので。でも、この子がそういう“虐待された子供”と人に思われたり、この子が大きくなった時にそう言われるのは嫌。そういうことされていないので」

あかねさんと夫は、「事故直後からこの子と暮らせていれば、もっともっとリハビリをしてあげられたのに…」と今も悔やんでいます。

乳児虐待を見逃さないために作られた診断基準、いま本当に“子どものため”になっているのでしょうか。

相次いで出された大阪高裁の「逆転無罪」判決は、“虐待専門医”と呼ばれる児童虐待に詳しい医師のSBS診断に対して強い疑問を投げかける異例の内容でした。

“虐待専門医”の診断は、児童相談所による「親子分離」の判断の決め手にもなっています。

「証明できる十分な証拠がある」として起訴された刑事裁判において、“虐待専門医”の診断根拠に疑問の目が向けられ始めた以上、厚労省マニュアル(=『子ども虐待対応の手引き』)、その根拠とされる『子ども虐待対応・医学診断ガイド』の見直しが必要な時期が到来していると言えます。

これまで「(マニュアルを)見直す予定はない」と回答してきた厚生労働省も、揺さぶりを否定する無罪判決が相次いで出ていることを重く受け止め始めたようです。

厚生労働省虐待防止対策推進室の担当者は、関西テレビの取材に対し、「冤罪が多く生じていることは認識している。今後、脳神経外科医を含む色んな方の意見を聞いていく」と話しました。

「子どもを助けたい」という思いはみんな一緒です。子どもを守るための「診断基準」が子どもを犠牲にする結果になってはいないか、ゼロベースでの見直しが求められています。