勝手に「住所」「名字」が…誰が作った?毎年届く無料の「住宅地図」 行政も自治会も否定 関わっていたのは”民間会社” 防犯・防災でも活躍 2023年06月19日

視聴者の皆様から届いた身近な疑問について、関西テレビ「newsランナー」の記者が調べる「取材依頼届きました」。今回は、「毎年無料で届く詳細な住宅地図」について取材しました。

■誰が何のために?名字が記された住宅地図

取材を依頼してくれたのは、大阪市・東住吉区に20年間住む竹田さん(仮名・50代)。

竹田さんがギモンに思うのは、毎年配られる地図。地域の小学校区全体の住宅1軒1軒、名字が記されています。

【竹田さん】

「地域の地図なんですけど、これが毎年送られてきて。実際、私の家も載ってある。個人情報は今うるさく言われているのに関わらず、これを無料で配布される意味合いがなんなのかが不思議で」

「私の名前も入っているので、区役所から(情報が)リンクされているのか、このお金はどこから出ているのか。なんとなく税金で作られているのかなと。もしくは町内会のお金で使われているのかなと。はっきりと聞けたら納得する部分もあると思う」

「個人情報が載っている地図が税金で作られているとすれば問題では?」というギモンを取材してほしいというのです。

■地図を「使っていた」という声も

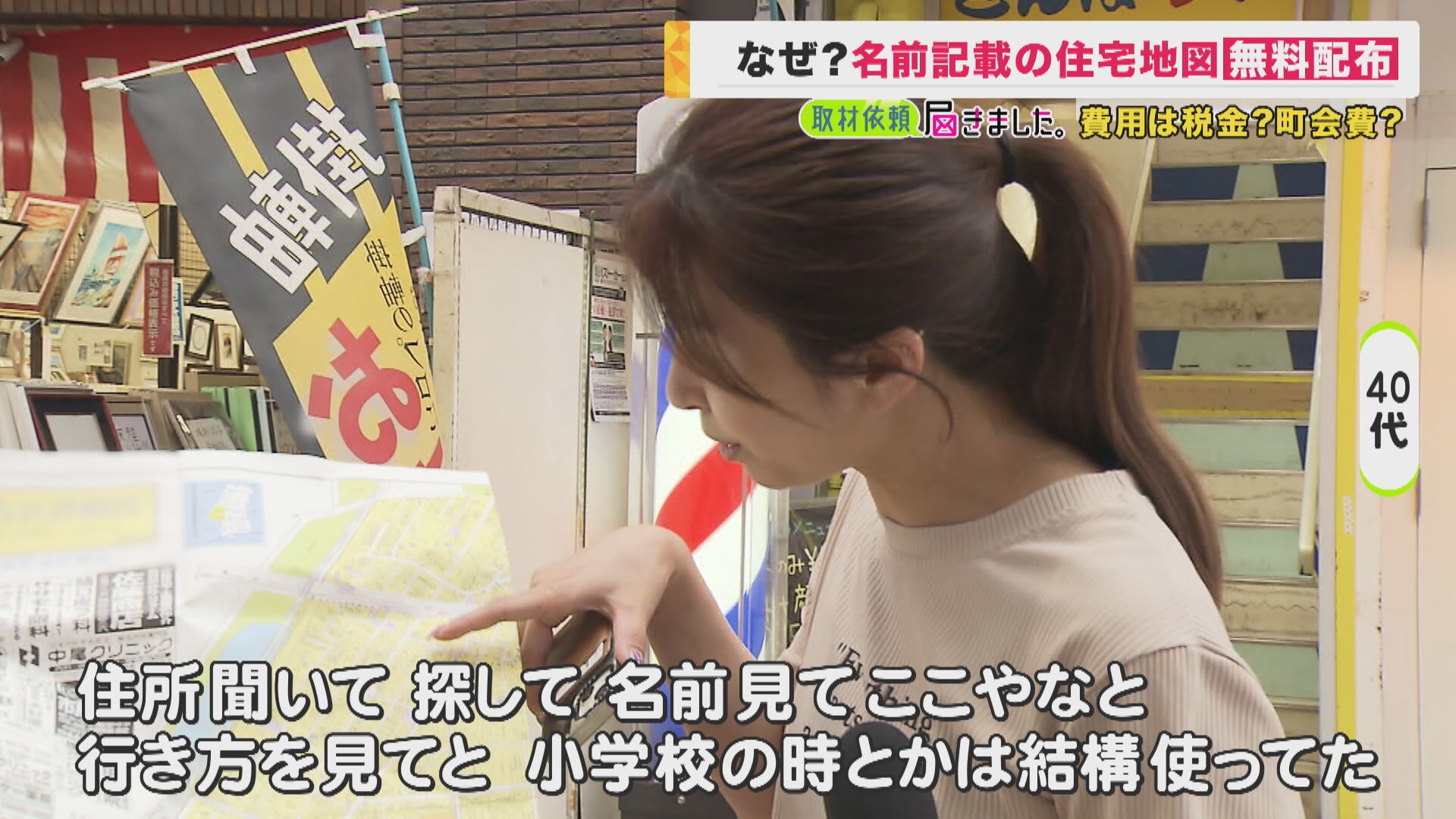

こうした地図を見たことがあるか街の人に聞いてみると…

-Q:見たことある?

【街の人】

「あります。実家は大阪市内。私の住んでいる守口市も(地図が)あります。住所聞いてきて、探して名前見てここやなと思って、家からの行き方を見てと、小学校の時とかは結構使ってました」【街の人】

「うちは商売してるから、ものすごい便利。電気屋です。電話来て名前言われて、家を探すのにここだとすぐわかる」【街の人】

「家庭訪問のときに先生がよく持っていました。今個人情報とかなんやかんやある」【街の人】

「名字だけやろ、あんまり私、そんな気にしたことない」

【街の人】

「あんまり見ないです。知らん人に例えば名前知られたら、家に来られてピンポンとかされたら嫌やなと」

-Q:欲しいですか?

【街の人】

「いや、別に大丈夫です」

■地図作成の費用はどこから?行政は否定

大阪以外でも各地でこうした地図は存在するようですが、私たちの税金が使われているのでしょうか?

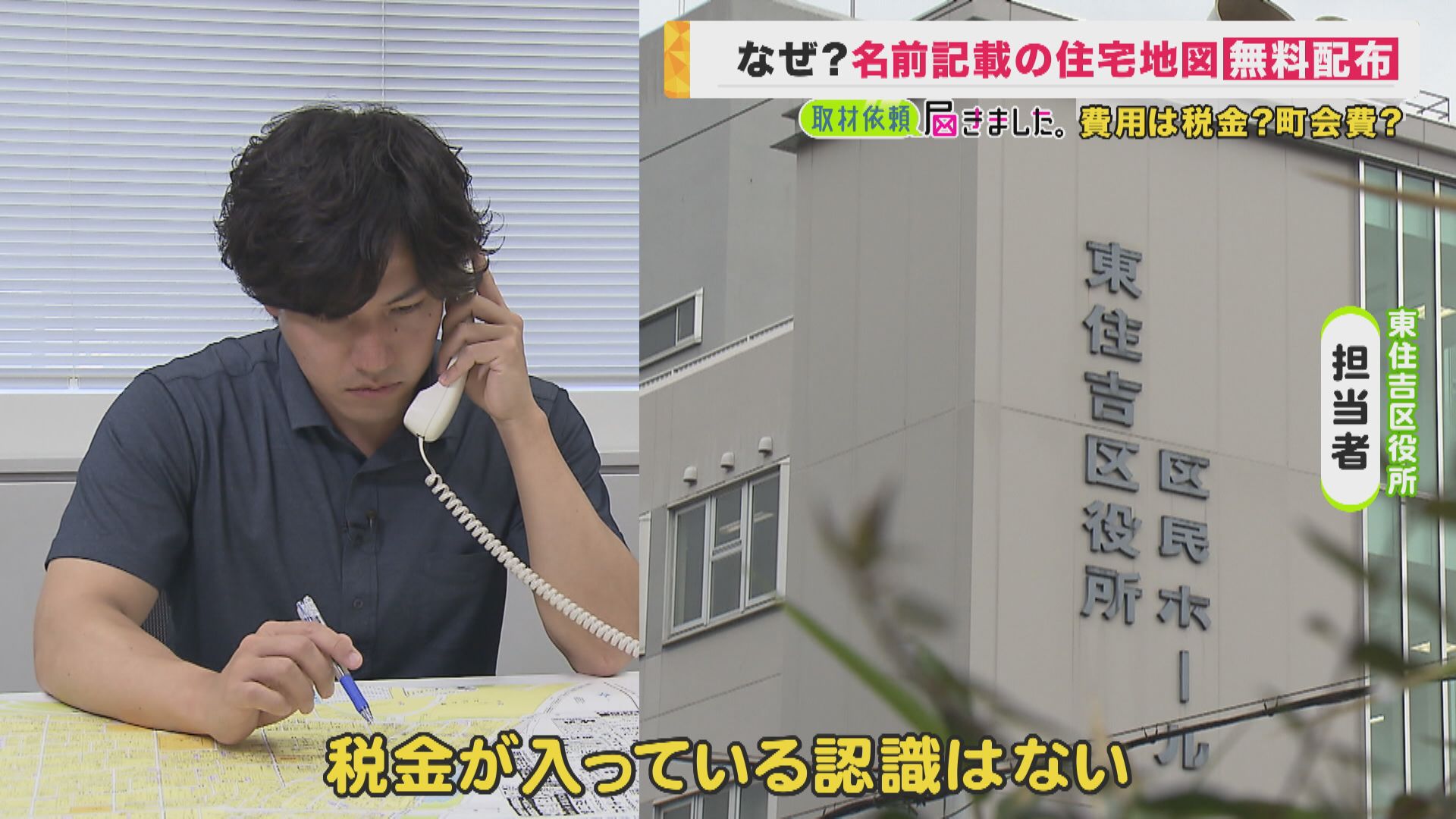

【東住吉区役所・担当者】

「区役所で作っているものでも、区役所で配っているものではない。税金が入っている認識はない。連合振興町会(自治会)ごとに発行されているはず。小学校区とほぼ一緒になっています」

行政は“一切関係ない”と否定。

では地図のエリアである「連合振興町会」、つまり「自治会」がお金を出して作っているのでしょうか。

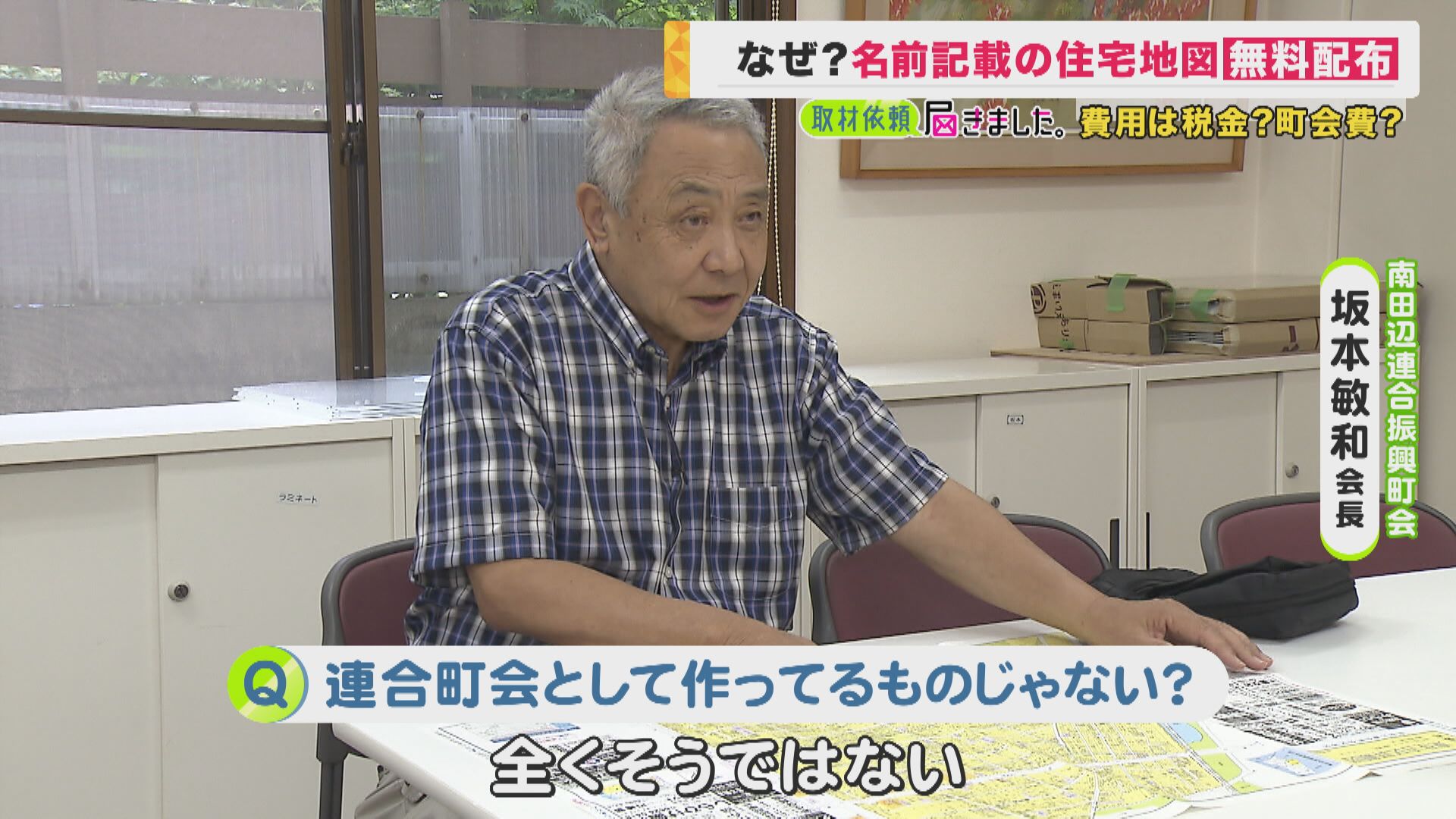

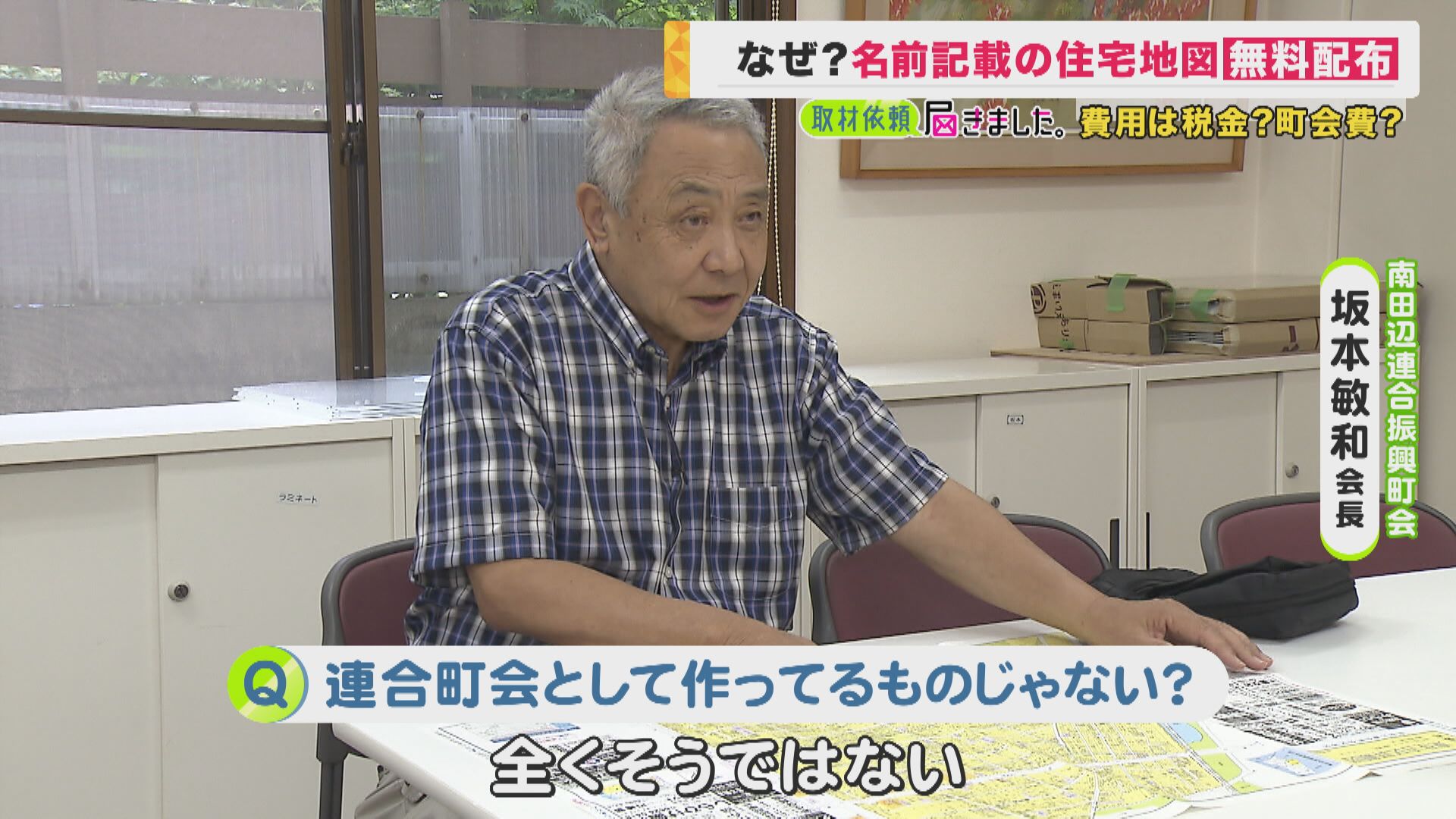

【南田辺連合振興町会・坂本敏和会長】

「自治会がこんなしんどいことできるかいな、一銭にもならないこと。これ全部調べて、どれだけのエネルギーやと思う?」

-Q:連合町会として作っているものじゃない?

「全くそうではない。作る時にこれに関しての収益とか責任とか、そういうことに関しては全く関与しないんです。俺ら子どもの時からあったんちゃう?50年前」

50年ほど前からあったという地図。自治会のお金が使われているのではなく、民間の会社が無料で製作し、地域に配っていることがわかりました。

■無料地図は民間会社が作成 目的は?

大阪の無料地図を発行している会社に取材を申し込みましたが、「業務が忙しい」という理由で応じてくれませんでした。

そこで、取材班は同様の地図を作っている会社を調査したところ、京都の会社が取材に答えてくれることに。

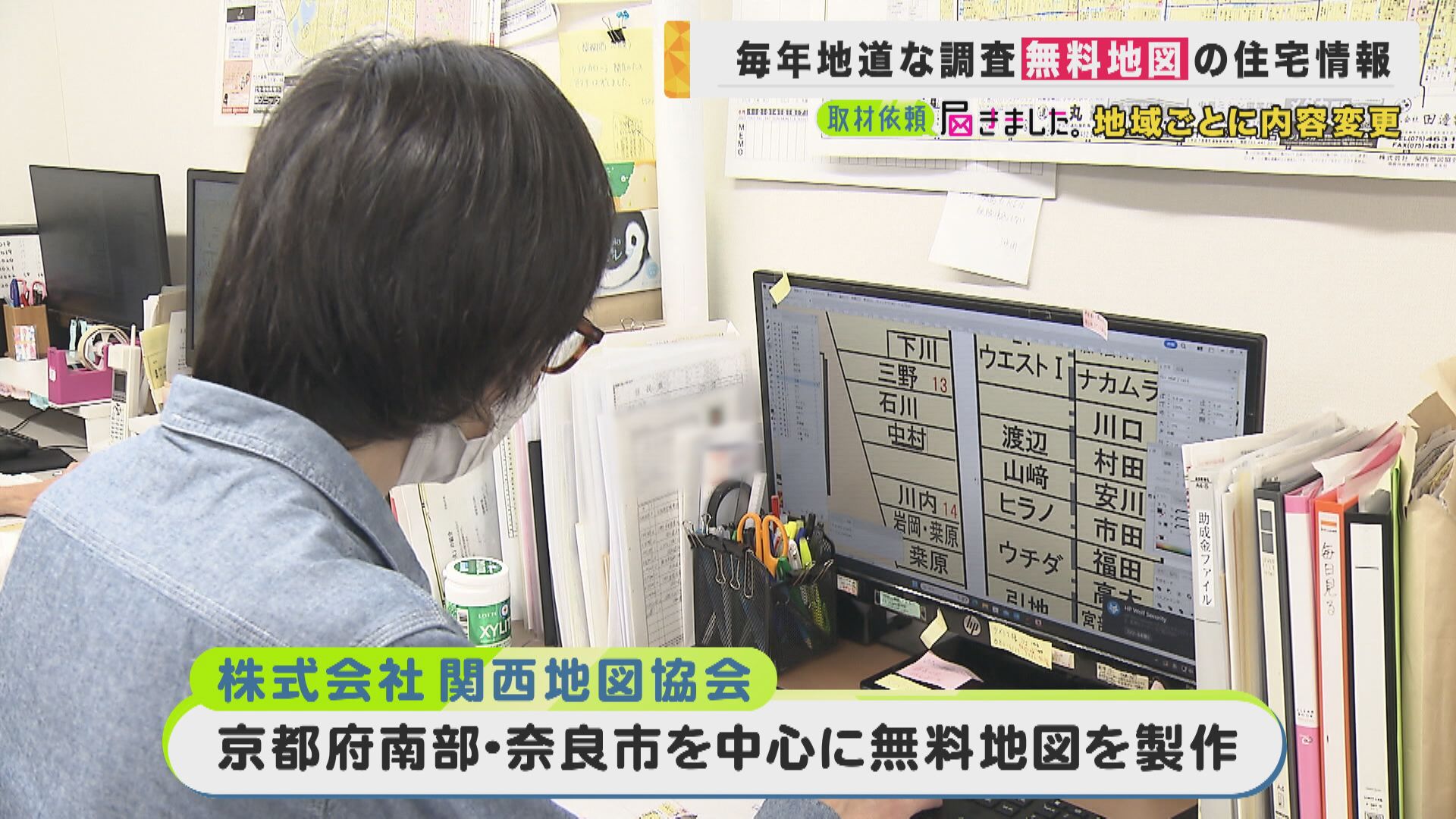

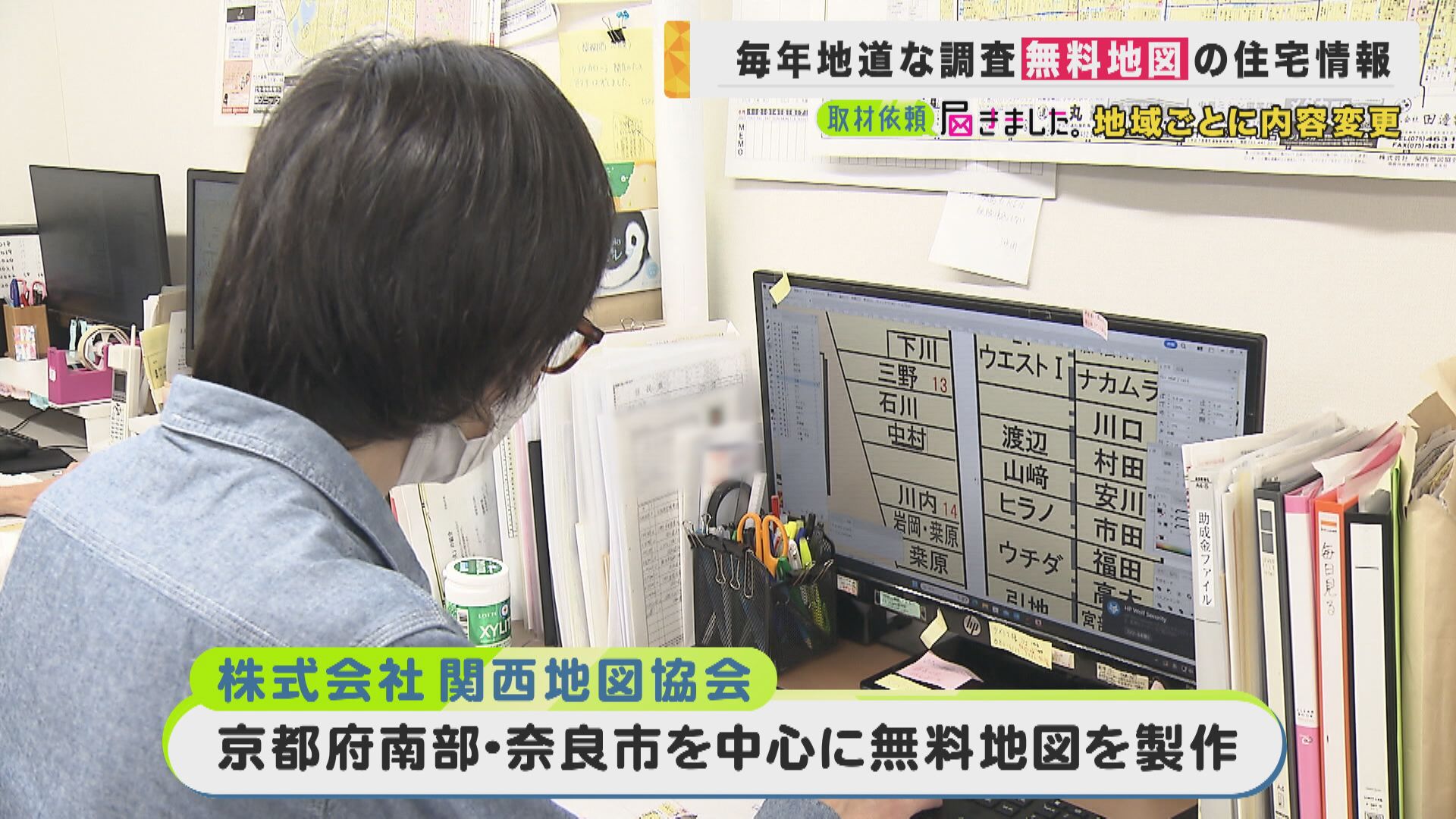

京都市伏見区にある「関西地図協会」は、京都府南部や奈良市などを中心に地域の無料地図を作っています。

【関西地図協会・千原真澄統括部長】

「自治会からお金をいただくことはないです。すべて地域の中の事業主さんに協賛広告という形で製作費用を捻出してもらっています」

1軒、1軒住宅の情報がびっしりと詰まっている地図。どのように作っているのでしょうか。

【関西地図協会・千原真澄統括部長】

「基本的には元々の地図の原板を作っていて、年に1回地域の転入・転出を全部、調査員が1軒1軒、看板や表札を確認して、全部チェックして作り替える。『名前を消していただけませんか?』という依頼の電話があったりする。そういう場合、名前は削除して空白にして発行している」

この会社ではおよそ200の地域の地図を扱っているのですが、地域ごとで内容を変えているといいます。

【関西地図協会 千原真澄統括部長】

「自治連合会さんから『こんなのを入れてほしい。あんなのを入れてほしい』と要望があるので、それをお聞きしたうえで地図内に反映させている。消火栓の場所とか、消火器に置いてある場所とか入っていたりするけど、こちらの連合会長さんが元々消防署の出身の方だったので、災害が起きた時に(地図が)役立てるような形で」

なるべく、生活する上で便利な情報を盛り込むなど、地域に根差した地図作りが行われています。

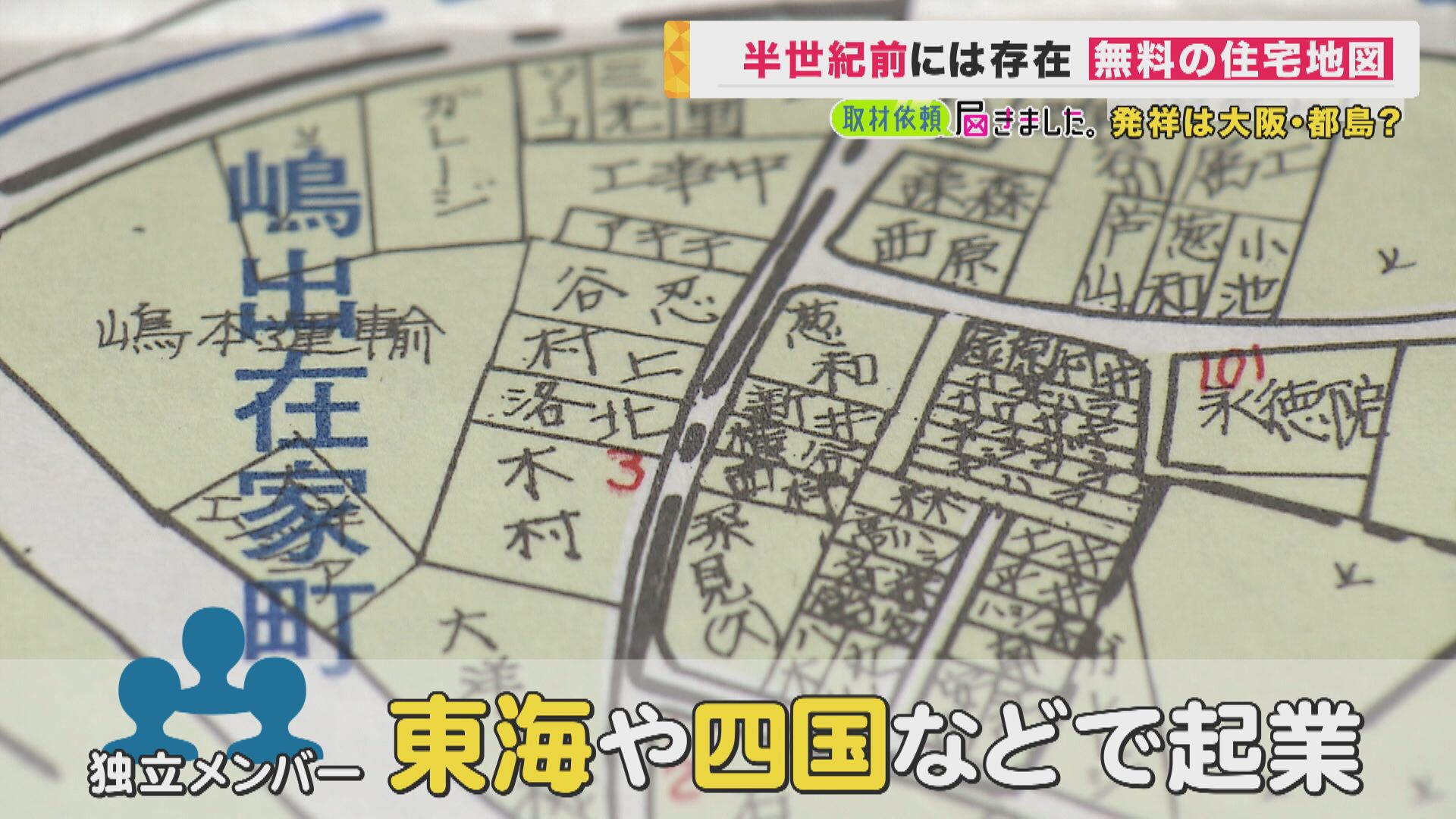

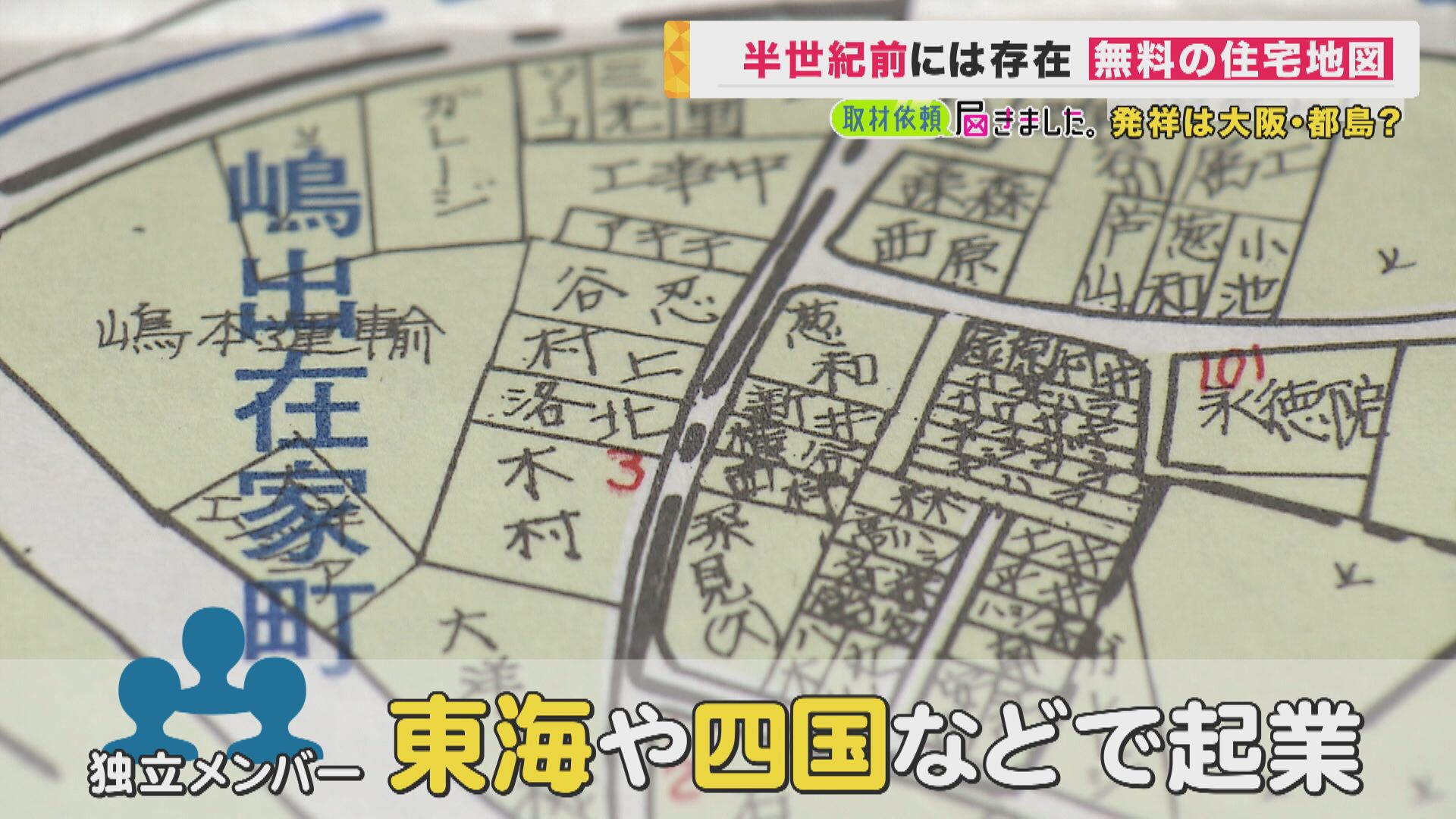

そもそも、こうした無料地図はいつ生まれたのか?会社の創業者である内場会長は、「半世紀前」、しかも大阪”が発祥だと話します。

【関西地図協会・内場政憲会長】

「(最初の地図は)大阪の都島区と聞いています。都島のどこかの町会が(地図を)作ってほしいと。1枚作ったら、隣の町会も目について。『どうやってこれ作った?』とだんだん(広がっていった)」

会長によると、元々、地図の本を売っていた会社に、「町会の範囲だけが載っている1枚の地図が欲しい」と依頼があったそう。

しかし、手間がかかる上に、もうけが出ないことで、会社はすぐにビジネスから撤退。地図ごとにスポンサーを集めるビジネスモデルを考えた当時の社員が新しく立ち上げたのが、現在も大阪の無料地図を作っている会社なのです。

【関西地図協会・内場政憲会長】

「ボロボロで悪いですけど、手書きです」

実は、会長もその会社の出身。会長以外にも独立したメンバーが、東海や四国などで事業を始め、大阪発祥のビジネスモデルが各地に広がったといいます。

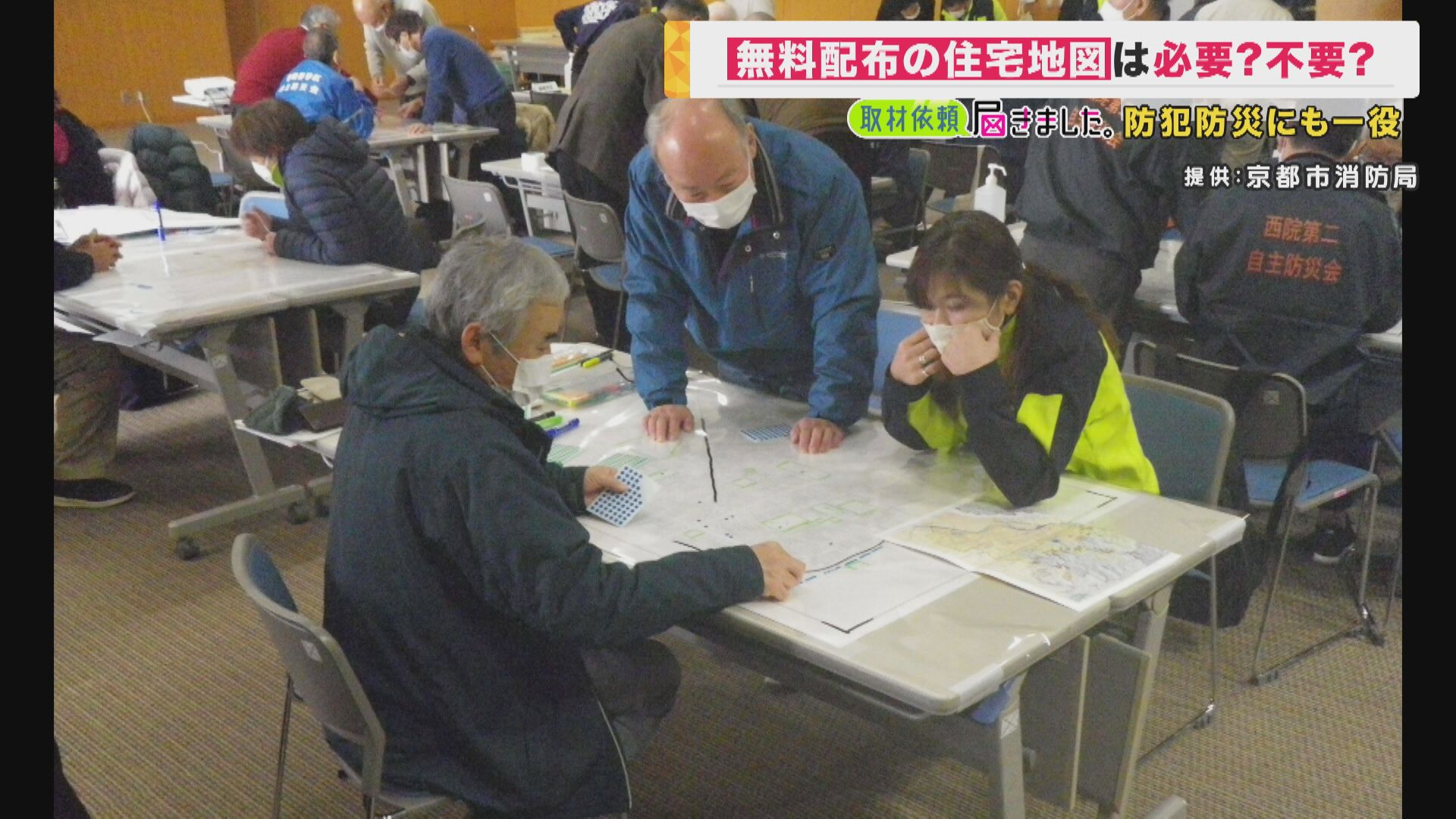

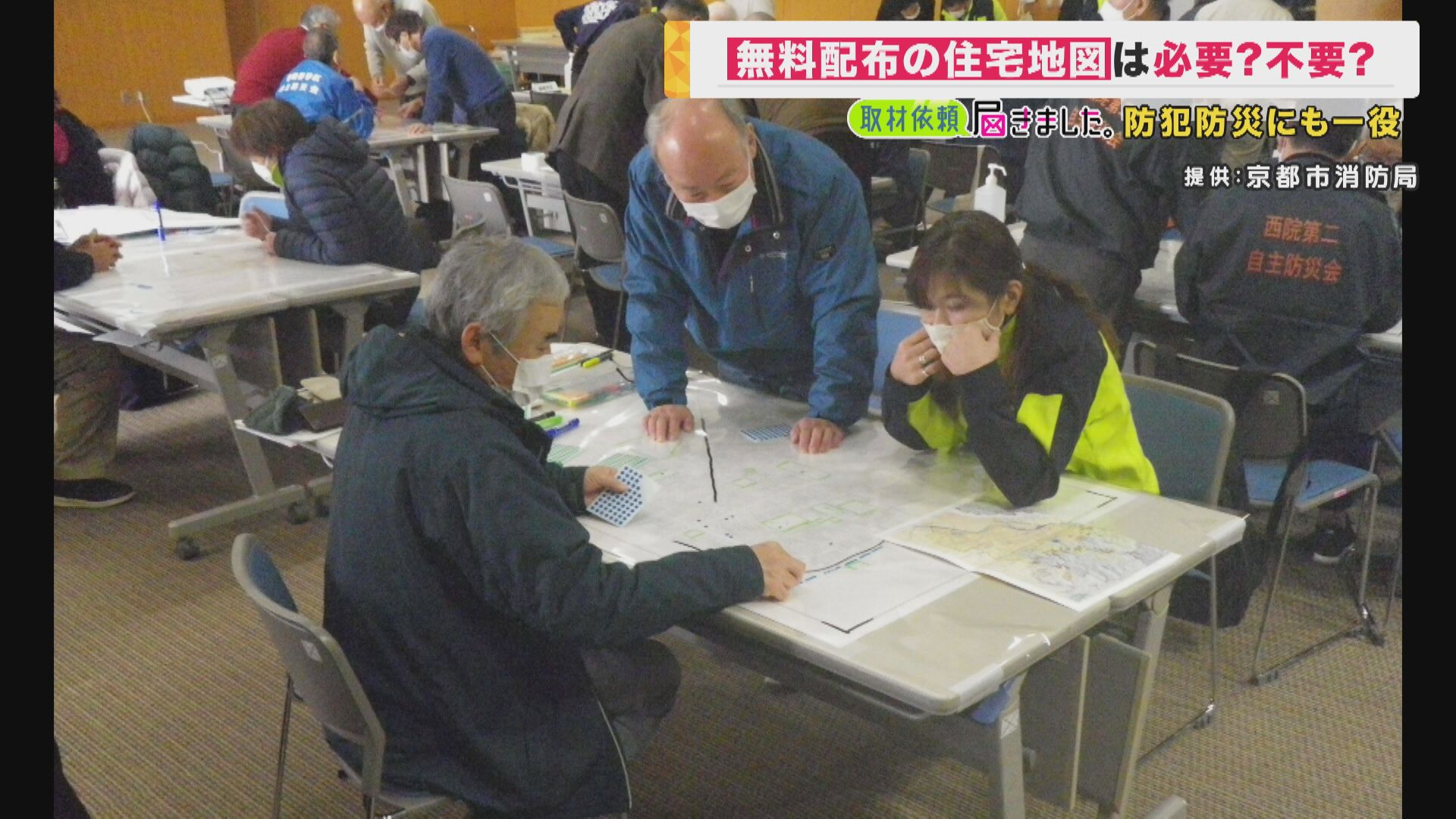

長年、調査員が汗をかいて作った地域の無料地図ですが、細かい地形まで描かれていることで、ほかの活用方法もありました。

京都市右京消防署で防災指導に使われているのが、まさにこの地図データ。地域住民が避難経路を確認する訓練で活躍しています。

このほかにも、小学校に地図データを無償で提供し、子どもたちが安全マップを作るのに利用されるなど、無料地図は地域の防犯・防災に一役かっているのです。

【関西地図協会 千原真澄統括部長】

「今、考えているのは災害時に無料で使える自動販売機の設置が増えているので、そういった情報も入れていって防犯・防災の意識づけ含めて、そういう地図を作っていければと考えています」

地域に無料で配られていた地図は、時代と共に姿を変え、地域住民の暮らしを陰で支えていました。

(2023年6月19日 関西テレビ「newsランナー」放送)