『大倒産時代』のはじまりか “物価高”と“円安”なのに「価格転嫁できない…」 コロナ対策“ゼロゼロ融資”終了で中小企業「悲鳴」 失われた30年さらに続く? 2022年11月07日

物価高や急激な円安は、コロナで疲弊した日本経済に追い打ちをかけています。日本の物価を示す指標はことし9月まで13カ月連続で上昇。大阪市の消費者物価指数はことし10月、統計開始以来、最高となりました。

日本経済はいったいどこへ向かうのか。日本最大級の企業調査会社「帝国データバンク」の調査に密着した結果、“コロナ”と“物価高”の間でもがく企業から限界寸前の日本経済の姿が見えました。

■コロナで疲弊の中小企業…円安、物価高が追い打ち

帝国データバンクの調査員が訪れたのは、ことしで創業94年の老舗「岩佐」。大阪でフォーマルバッグなどを製造していて、商品は一つ一つ職人の手作業で作られています。

【帝国データ調査員】

「いわゆる原料値上げあると思うが、御社ではバッグとかの(原価は)調整はできるようなもんですか?」

【岩佐 岩佐浩司社長】

「できるとすれば、シルクをシルクじゃないものに変えるとかそれぐらい…。こういうモノづくりでコストを下げていくのは難しい」

この会社では百貨店での販売が激減したことで、2021年の売り上げは、コロナ前から4割も減りました。そこに、襲いかかってきたのが物価高の波です。

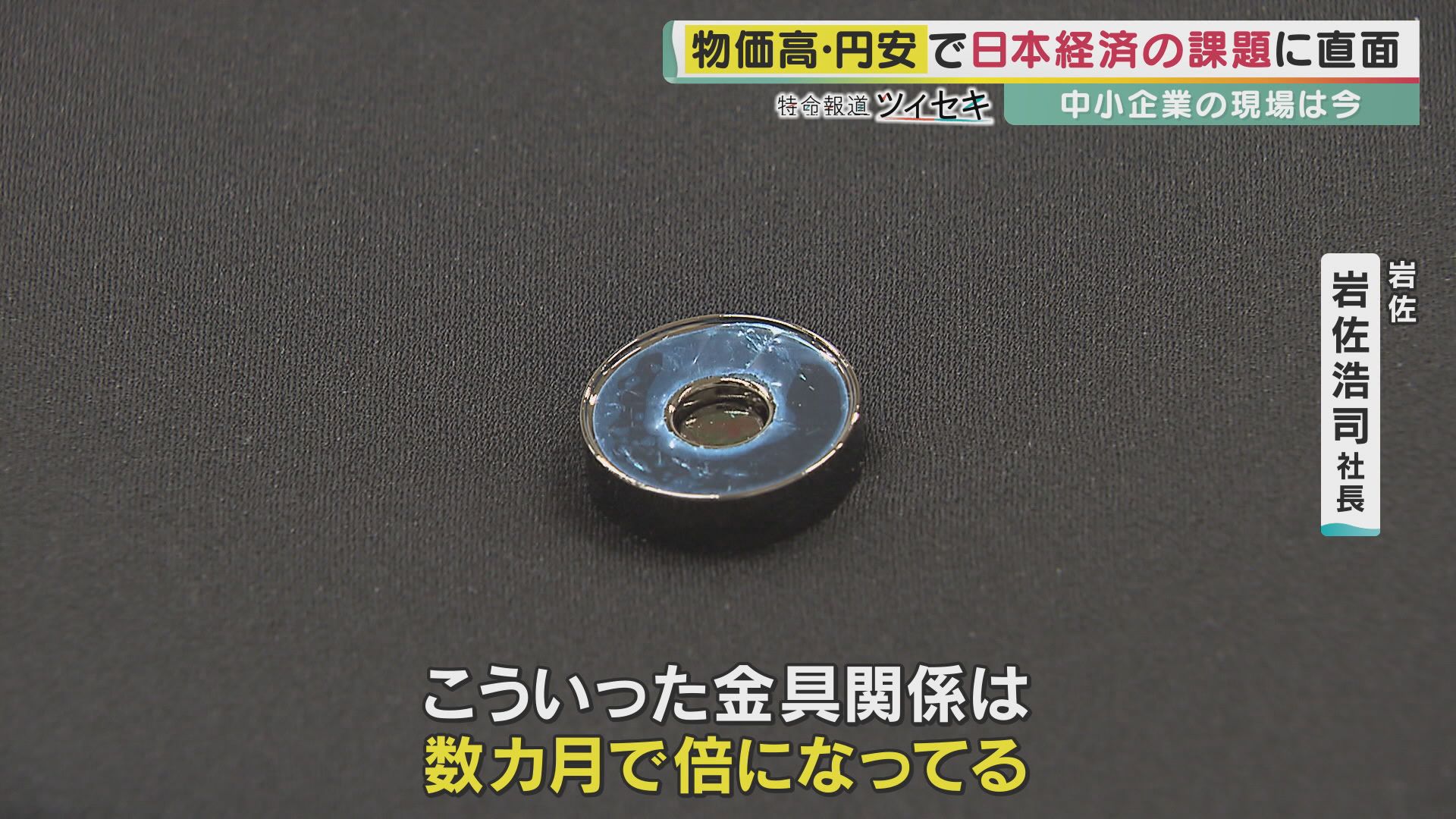

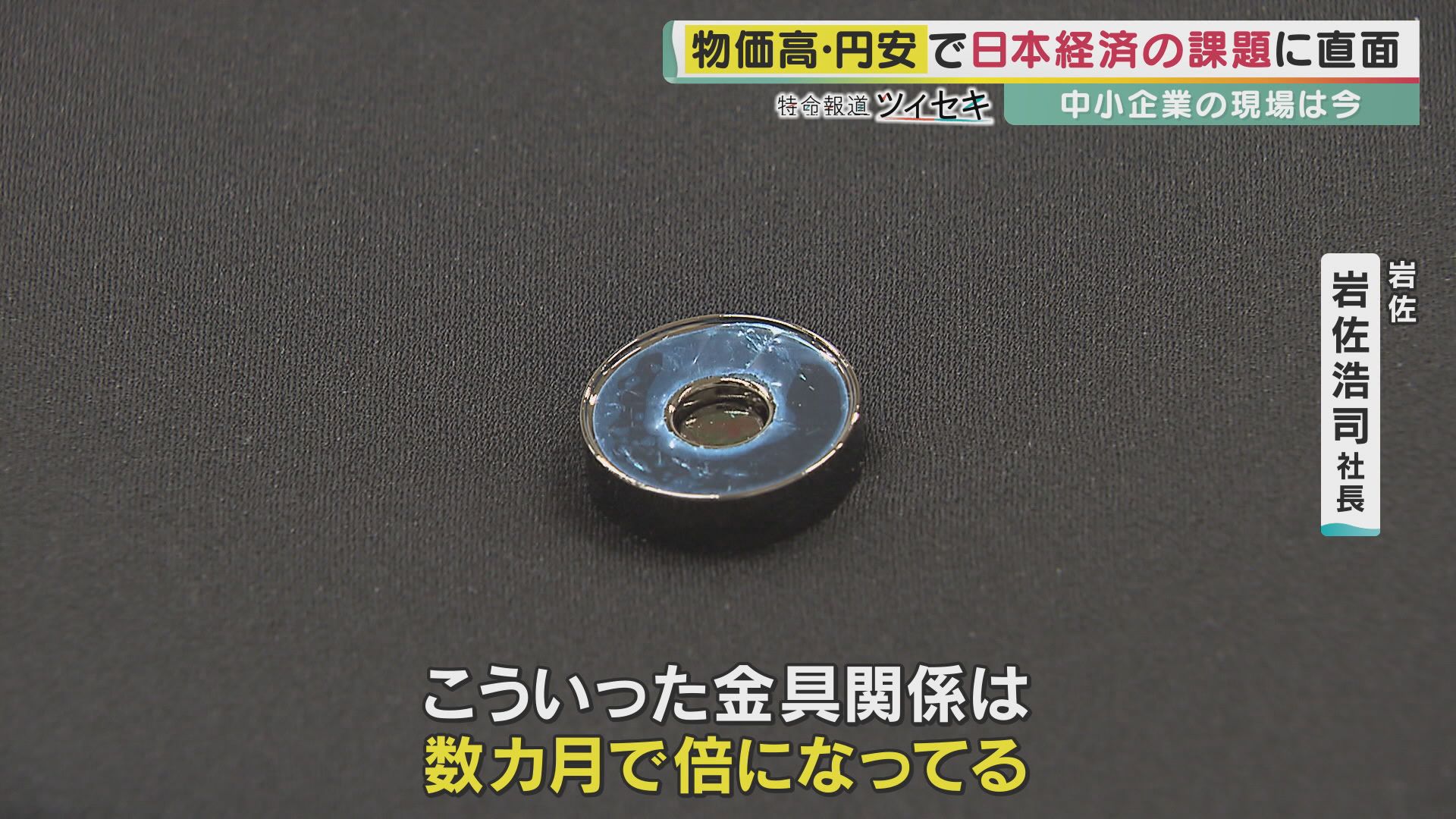

【岩佐 岩佐浩司社長】

「例えばバッグの底や金具、かぶせ胴体をつなぐマグネット、こういった金具関係は数カ月で倍になっている」

さらに、会話の中で思わぬ余波も判明。

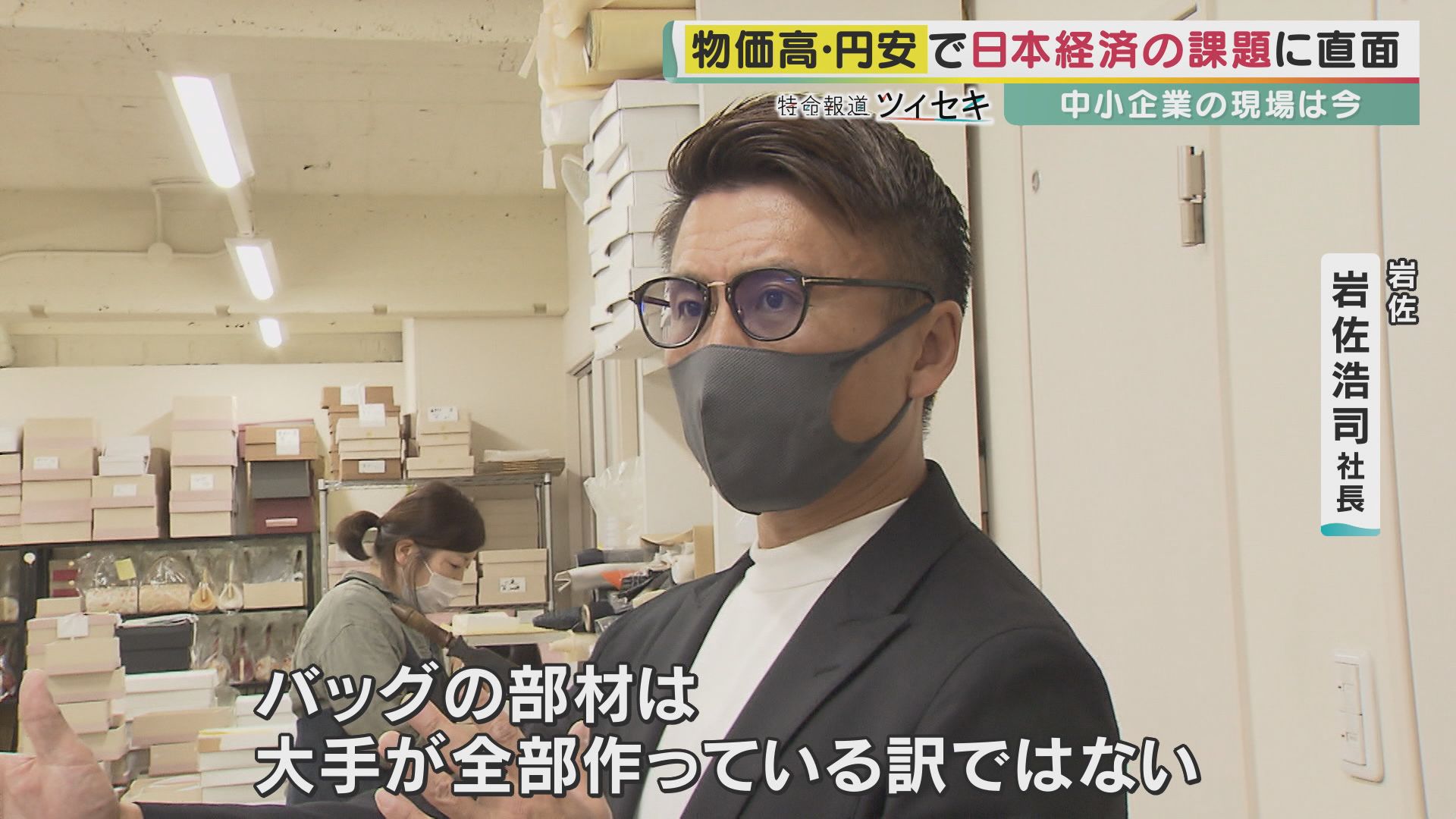

【岩佐社長】

「コストが上がって小さい仕入れ先の廃業が増えている。バッグの具材は大手が全部作っているわけではない。小さいところが何十年も金具を作ったり、口金をメッキしたりして支えている産業。その1軒がなくなることによって、作れないものが増えてきている。これが値上げよりも怖いこと」

現在は商品数を減らし、インターネットでの販売を拡大することで、どうにか物価高の波を乗り越えようとしています。

【帝国データ調査員】

「老舗の企業のイメージはもっと変化に弱いのかなと思っていたが、(岩佐さんのように)一気に変えている社内体制も、売り方もここまで動いている社長はなかなかいないなと」

■物価高で倒産相次ぐ 「価格転嫁」の難しさ

物価高に対応できる企業はまだまだ一部に過ぎません。

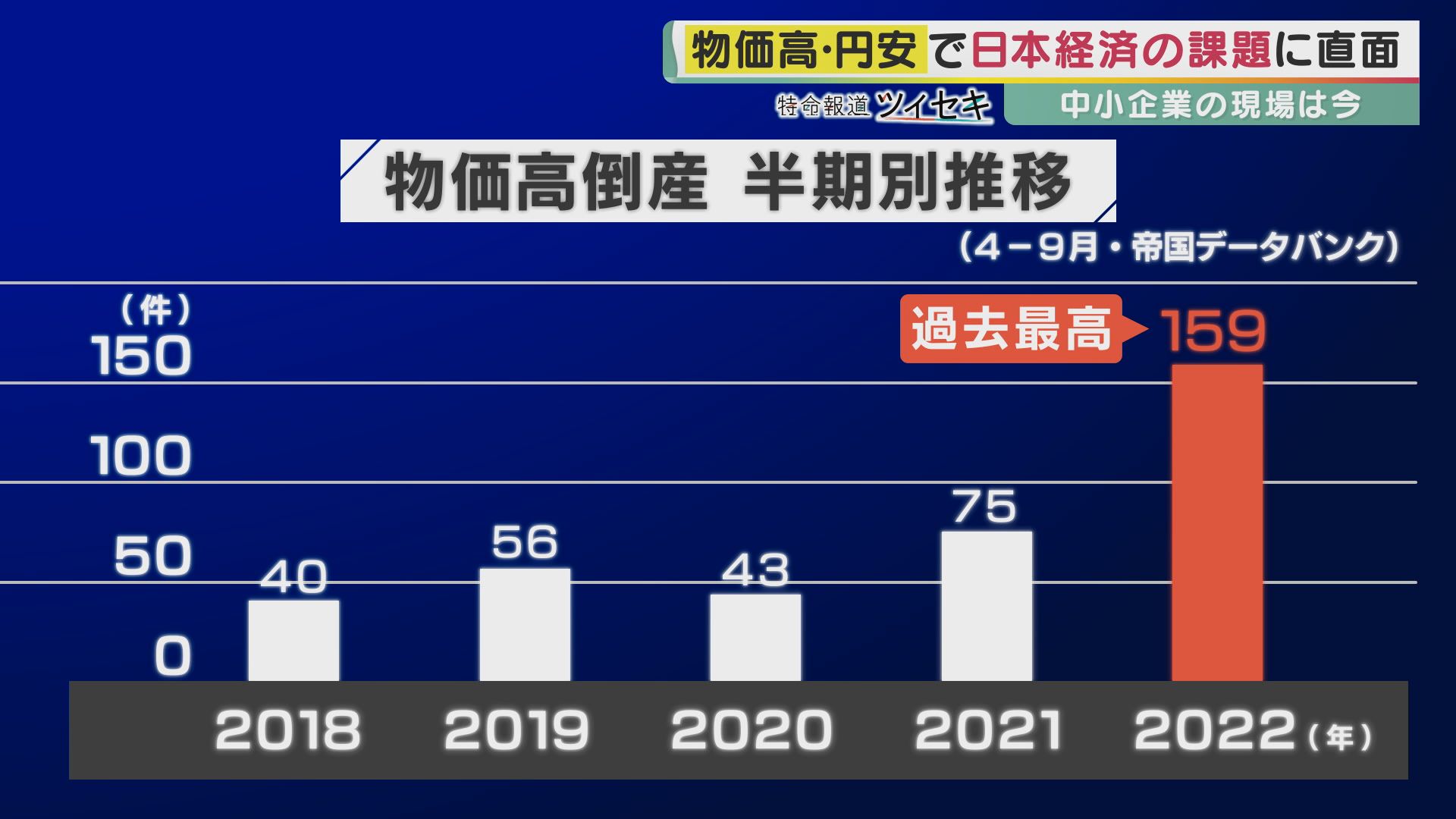

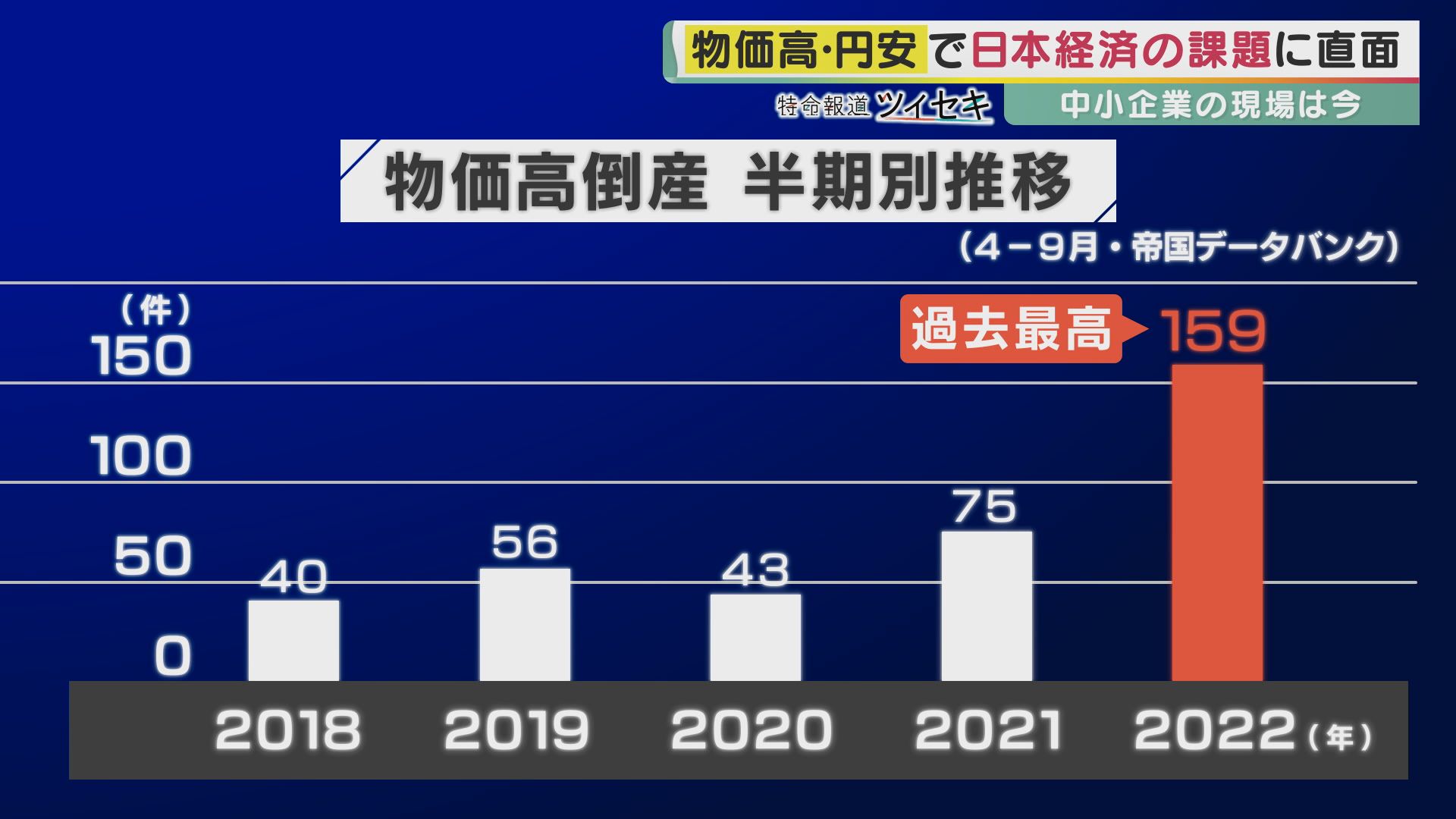

帝国データバンクによると、物価高による倒産は、ことしの上半期に159件と、これまで最も多かった2021年同時期の2倍になりました。さらに、7月から9月にかけては一月の倒産件数が3カ月連続で最多を更新しました。

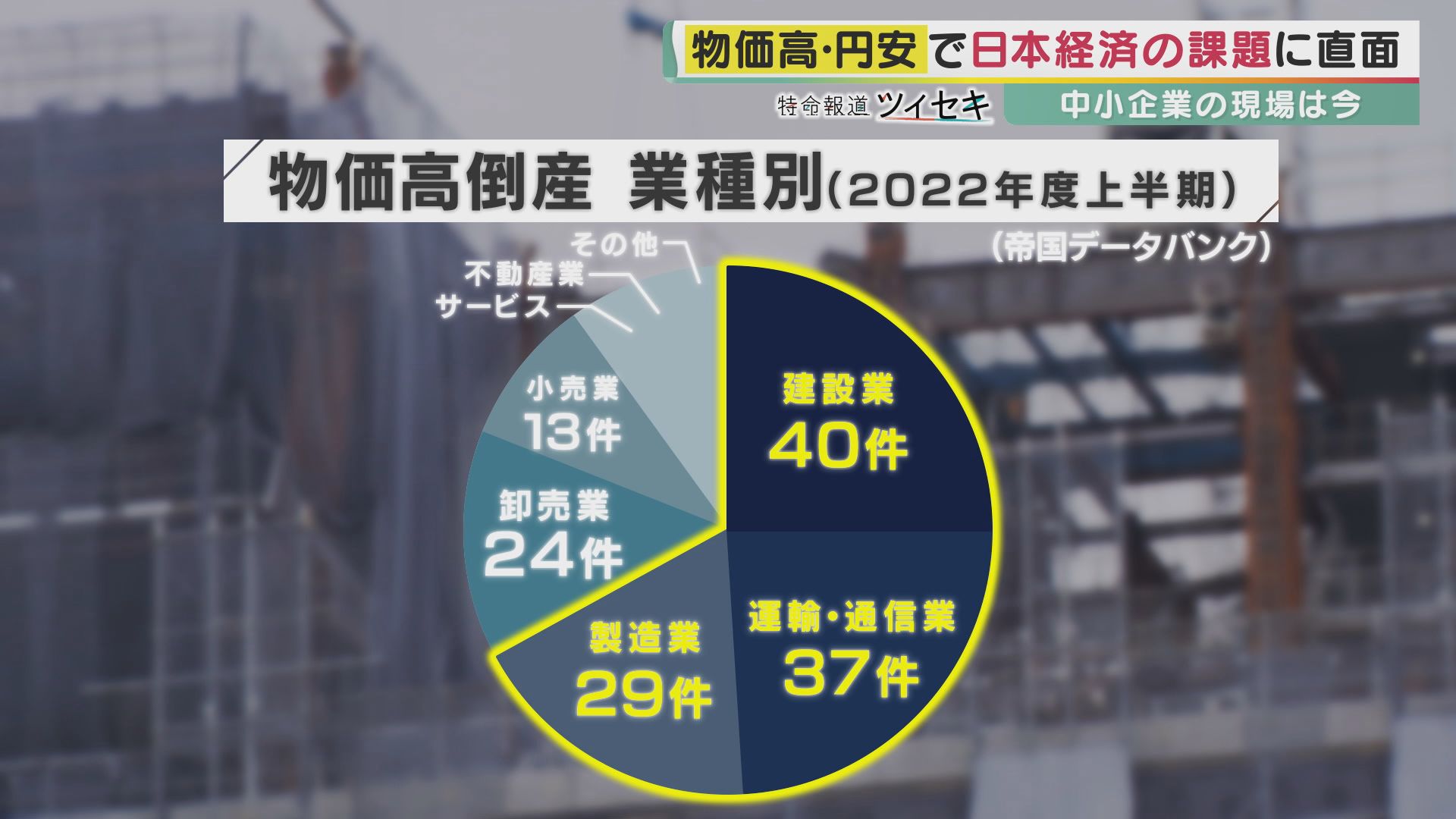

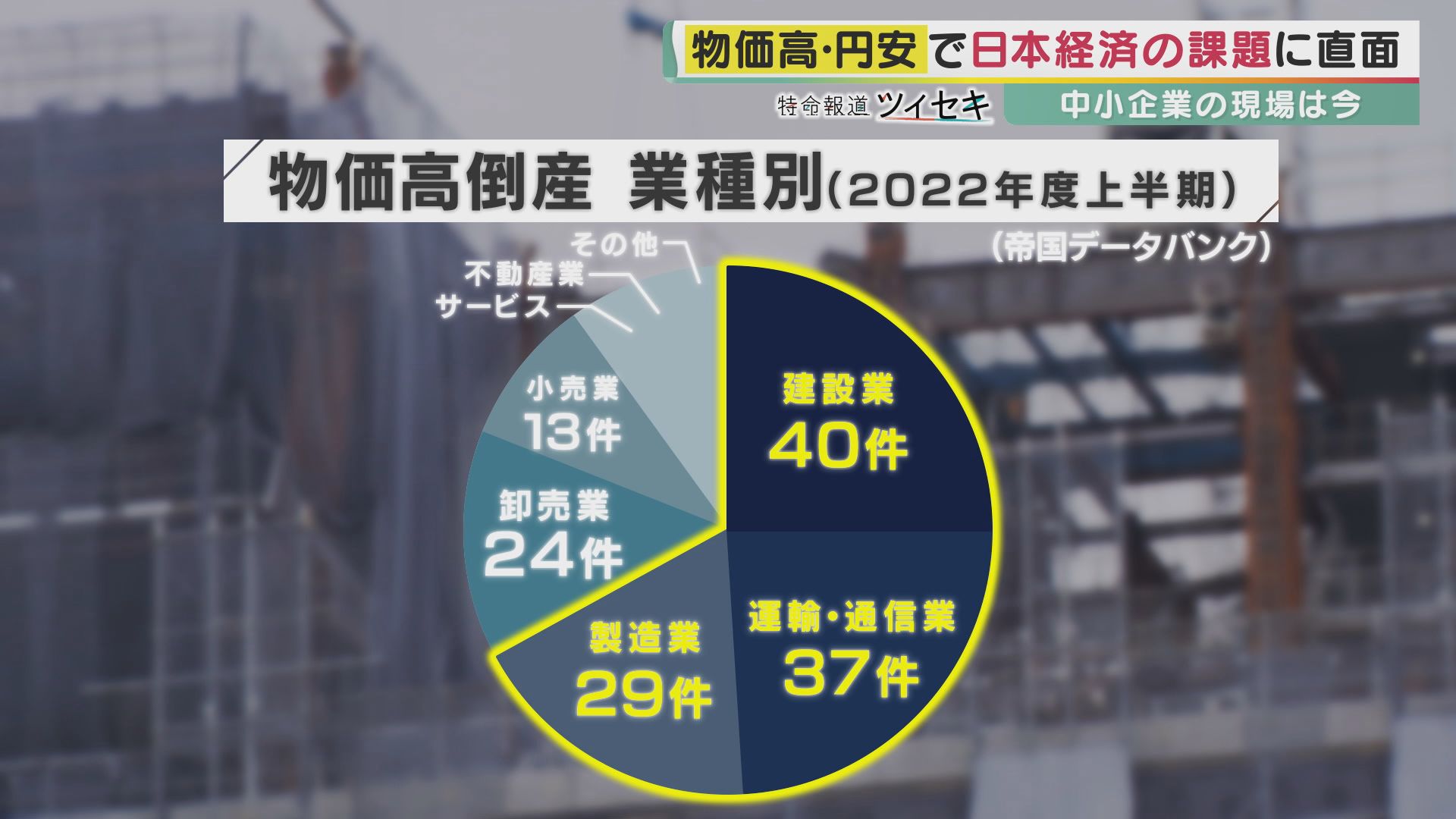

特に多い業種が、建設、運送、製造業の3つで、全体のおよそ3分の2を占めています。なぜ業種によって、バラツキがあるのでしょうか。

【帝国データ調査員】

「運送業界の需要は増えていると思っている方もいるかもしれないんですけど…」

【Futajima Logi 田上圭一代表】

「どうしても取り扱っている荷物で全然動きが違う」

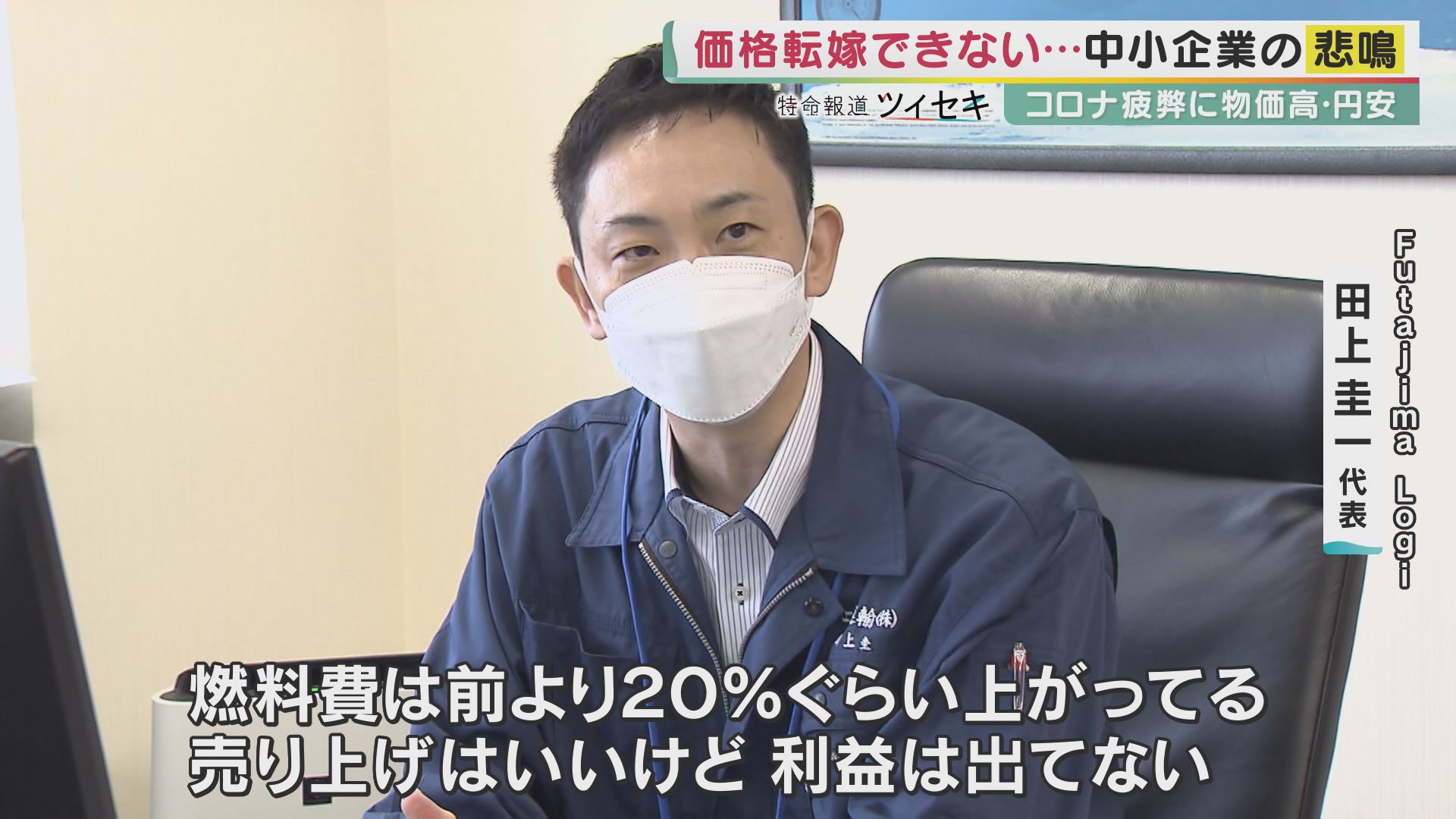

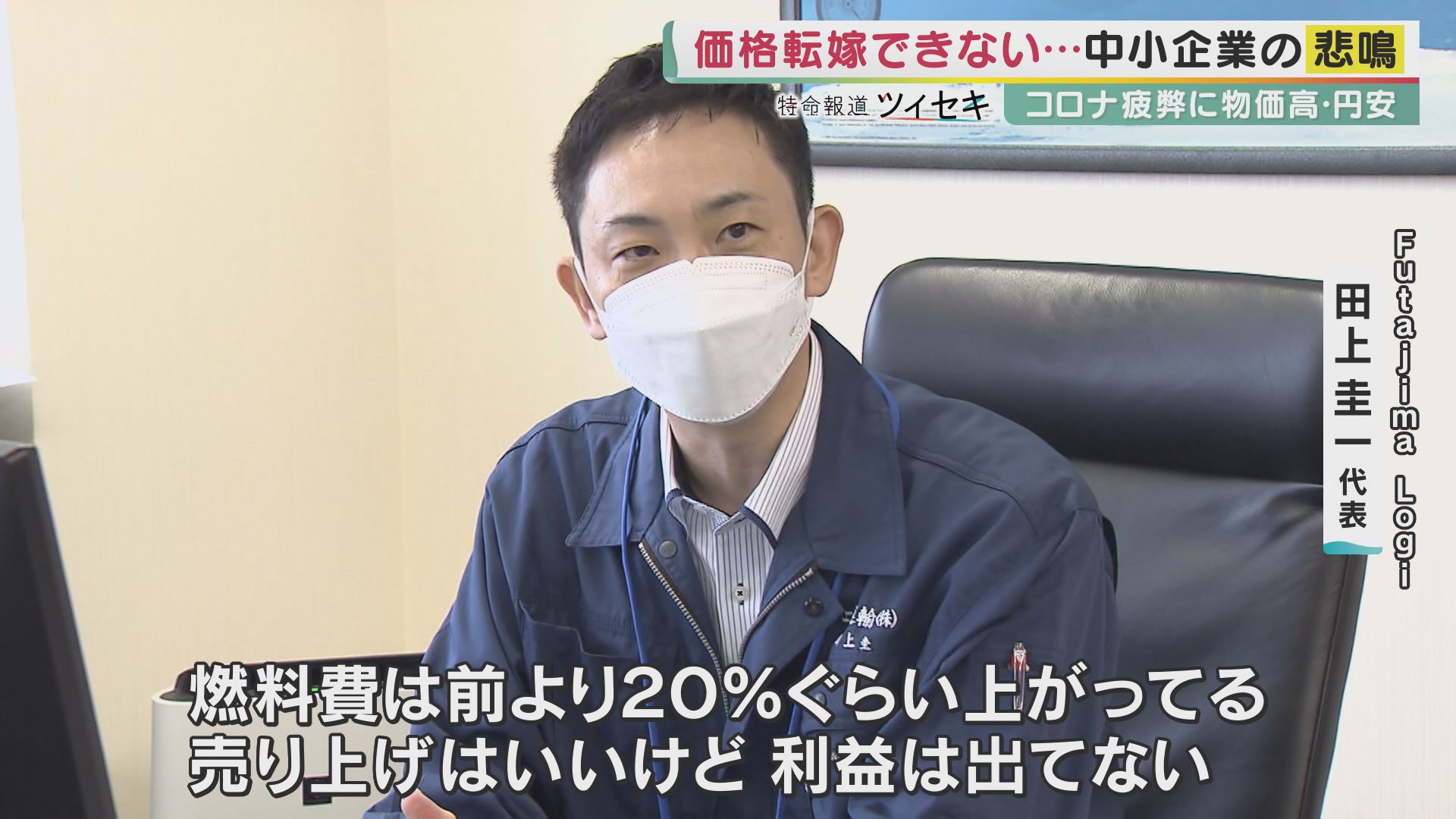

大阪市住之江区にある運送会社「Futajima Logi」。この会社では固定費の多くを占めるトラックの燃料が値上げしているにもかかわらず、価格に十分に転嫁できていません。

【Futajima Logi 田上圭一代表】

「燃料費は前より20%ぐらい上がっている、売り上げはいいけど、利益は出てない」

–Q:価格を20%上げるのは?

【運送会社】

「そうとう難しい…。他が(これまでと)同じ値段でやるところが多いから」

今年に入り、「価格を上げれば、仕事がなくなる」という悩みが、多数寄せられています。

帝国データバンクの調査によると、値上げしたと答えた企業の平均価格転嫁率は“36.6パーセント”。100円のコスト増に対して、36円余りしか、価格に反映できていません。つまり、残りの63円余りを吸収するため、利益を削るしかないのです。

全国の調査員が収集したデータは帝国データバンクの「情報部」に集まり、企業や市場の動向分析に利用されます。この日は、物価高について、調査した情報をもとに、業界ごとの見通しが報告されました。

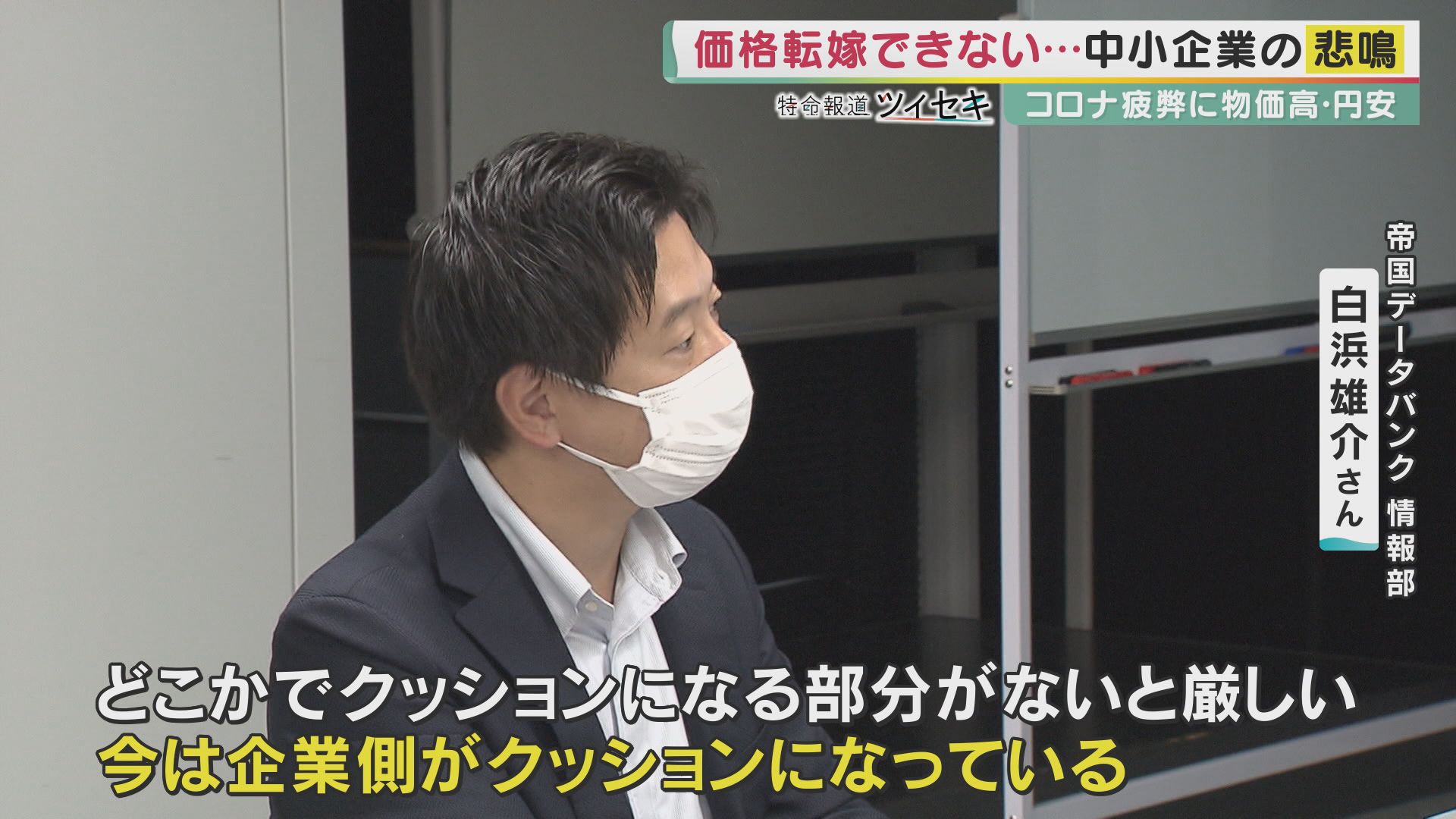

【帝国データバンク 情報部 白浜雄介さん】

「100均とか価格に縛りがあるところは相当厳しい。居酒屋も同じくビールを380円とかで出しているところは、今更580円には上げられない。低価格帯のところは相当厳しくなっている。消費者が(価格転嫁を)100パーセント受け入れられる余裕はない。どこかでクッションになる部分がないと相当厳しい。今は企業側がクッションになっている」

価格転嫁できない構造は日本経済全体に広がっています。

■“ゼロゼロ融資”の反動が…

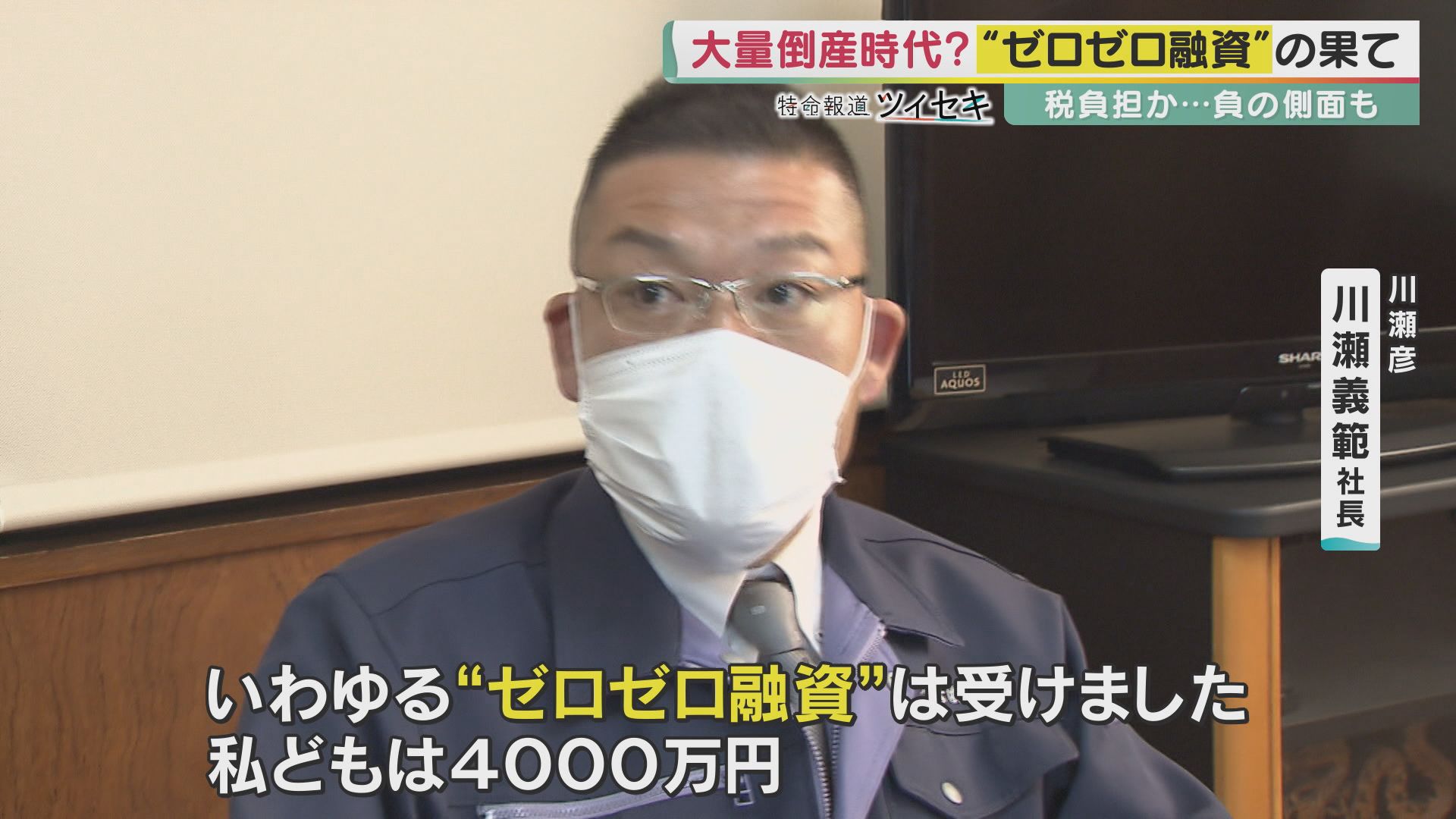

兵庫県伊丹市にある段ボールの製造などを行っている会社「川瀬彦」も、コストの上昇分すべては転嫁できていません。

さらに、頭を悩ます問題も…

【川瀬彦 川瀬義範社長】

「いわゆるゼロゼロ融資を受けました。私どもは4000万円です。返済は来年からです。やはり負担は大きいですね。負担はかなり大きい」

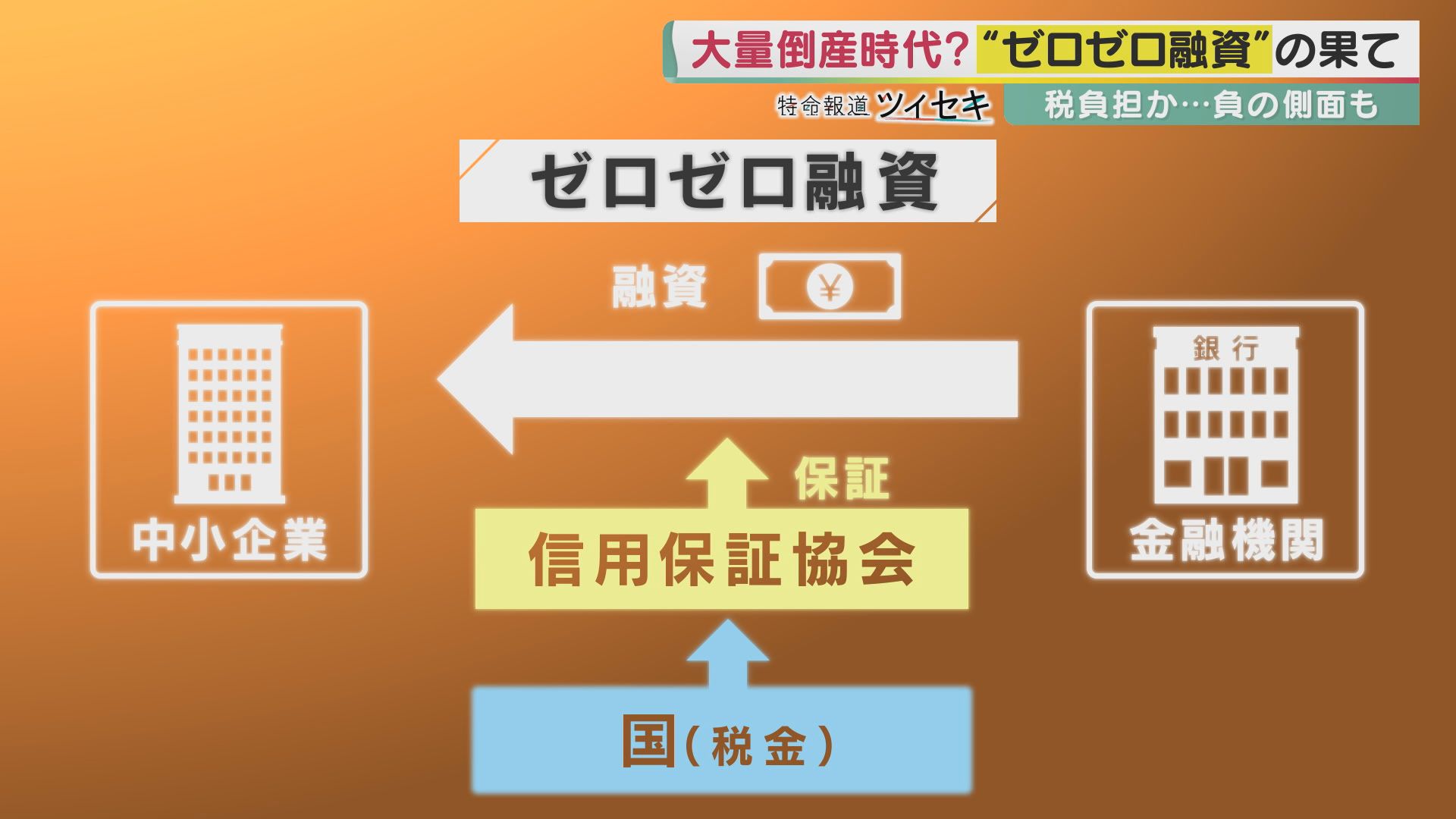

ゼロゼロ融資とは、新型コロナが蔓延し始めた2020年、中小企業の資金繰りを支えるため、政府が作った最大3年間「無利子」・「無担保」で融資する制度です。

金融機関にとってもリスクのない融資は加速し、全国でおよそ234万件、あわせて42兆円が融資されました。(*2022年6月末時点 中小企業庁)。その反動はまもなく押し寄せてくるかもしれません。

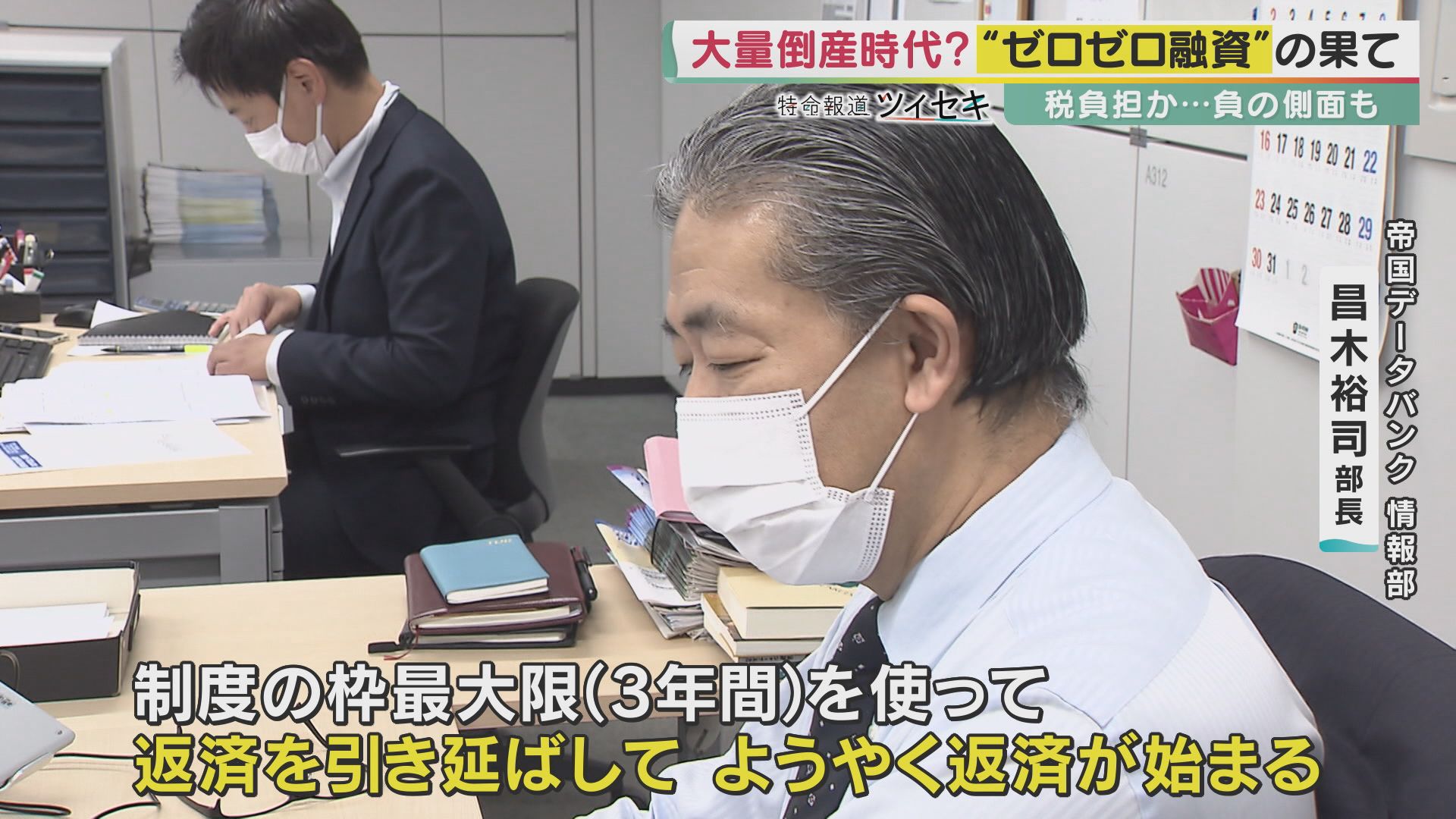

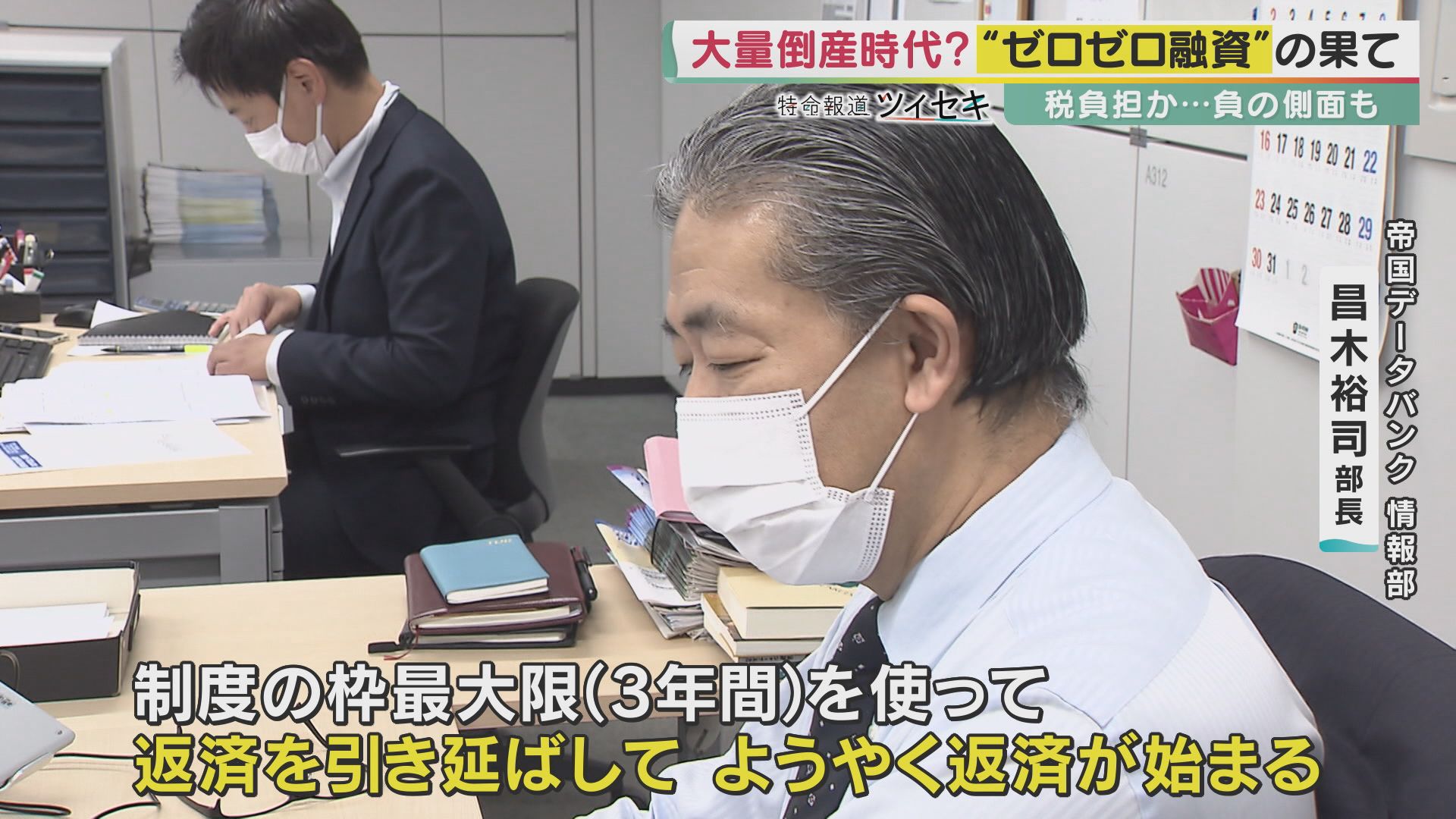

【帝国データバンク 情報部 昌木裕司部長】

「すでに今年度までに(返済が)始まっているのが半数以上。来年度から31パーセントという大きな山が来る。制度の枠最大限(3年間)を使って、返済を引き延ばして、ようやく返済を始めるという。(来年から返済するのは)倒産する可能性が高い企業」

■ゼロゼロ融資…我々の税金で肩代わり?

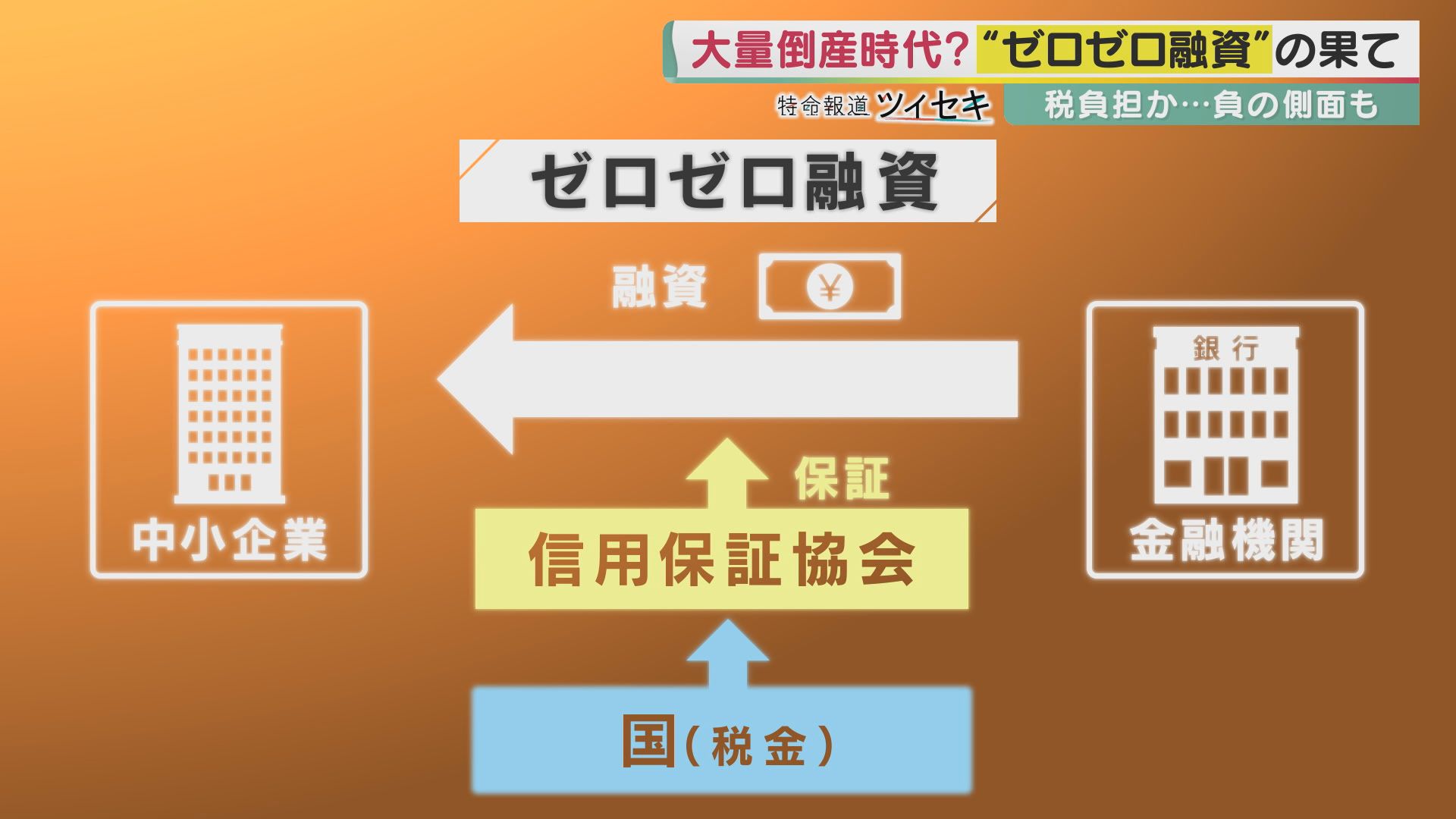

来年から多くの企業で始まるゼロゼロ融資の返済。じつは、この問題“他人事”ではありません。企業が返済できなくなった場合、肩代わりするのは私たちかもしれません。

ゼロゼロ融資の元本を保証するのは、「信用保証協会」。日本各地にある国などが財政面で支援する公的機関です。企業が倒産し返済ができなくなったとき、肩代わりするのに使われるのは「国のお金」、つまり我々の税金で穴埋めをされるのです。

大阪信用保証協会のゼロゼロ融資の「保証債務残高」はおよそ2兆円。莫大な金額を肩代わりする義務を負っています。

【大阪信用保証協会 企画課 玉城健司課長】

「収益力がない、赤字だからといって支援しなくなると、地域の経済、社会、全て成りたたなくなる。」

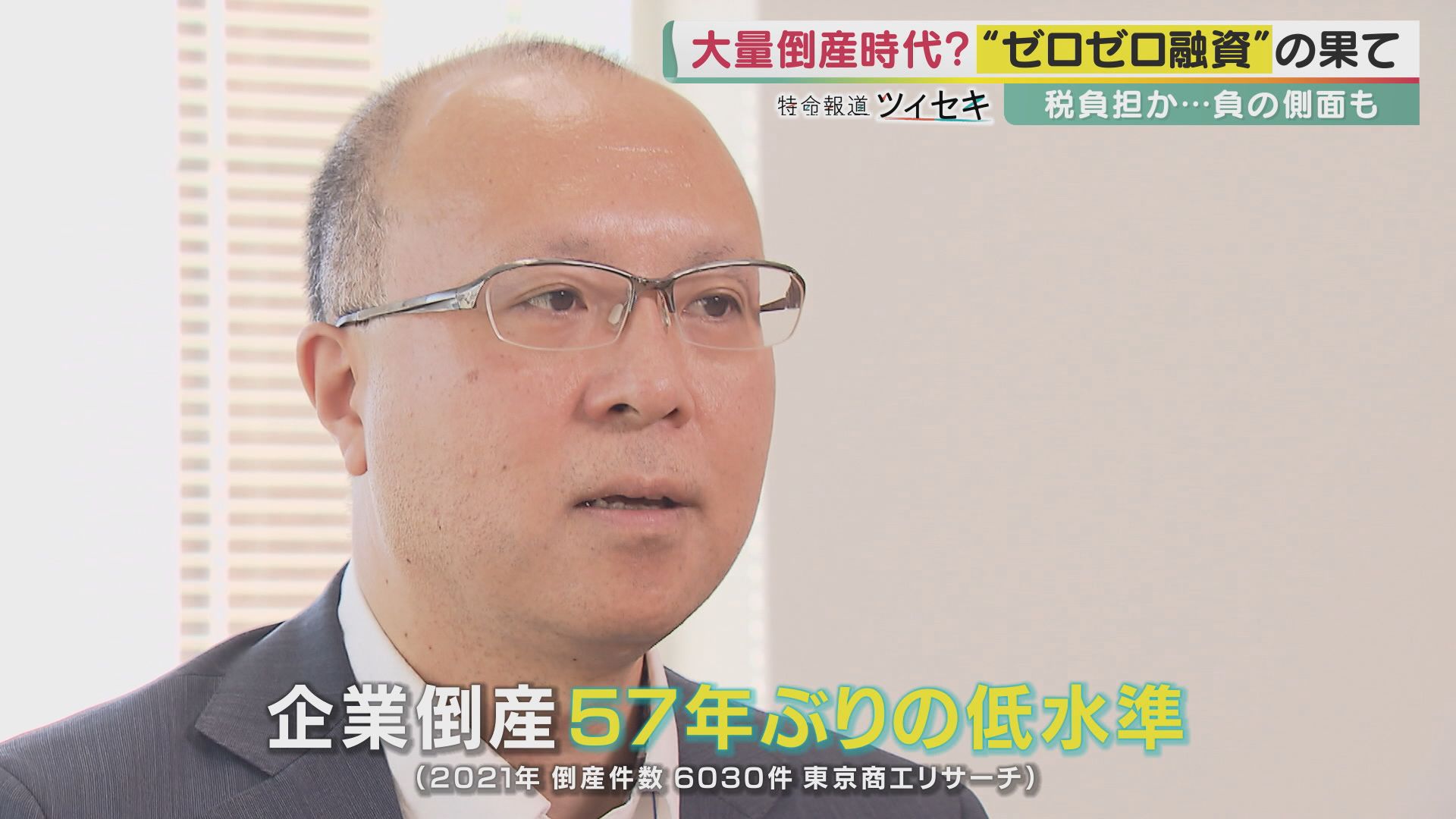

「ゼロゼロ融資」の効果で多くの中小企業は救われ、2021年の企業の倒産件数は57年ぶりの低水準に抑えられました。

その一方で、淘汰されるべき企業まで延命させた負の側面もあると、帝国データバンクの昌木部長は指摘します。

【帝国データバンク 情報部 昌木裕司部長】

「本来であれば市場から撤退すべき企業が、市場に居残ることによって、同業他社が収益を上げる機会を奪っているかもしれない。景気が回復することにはならない。逆に今までの“失われた30年”の状態が続くことになりかねない」

日本経済を取り巻く環境が大きく変わり、コロナとの向き合い方も変わりつつある今、企業の支援のあり方が問われています。

(2022年11月3日放送)